コロナは少子化を18年早めた? 出生数急落、婚姻数激減で

すでに危機的状況にあった日本の「少子化」は、この一年余のコロナ禍でさらに深刻の度合いを増した。出生数が大幅に減少したことにとどまらず、出産と深く結びついている婚姻件数が大きく減ったのである。このまま進めば、間違いなく悪夢のような未来がやってくる。

***

コロナ禍は日本社会にさまざまな変化をもたらした。だが、その多くはコロナ禍前から「宿題」となってきた課題である。

新たな問題が降りかかったというより、コロナ禍によって何年もの時間が進む形となり、「宿題」が一斉に顕在化したというのが実情である。

とりわけ看過できないのが、少子化の加速だ。その影響は何十年も先まで及び、社会を根底から揺るがす。

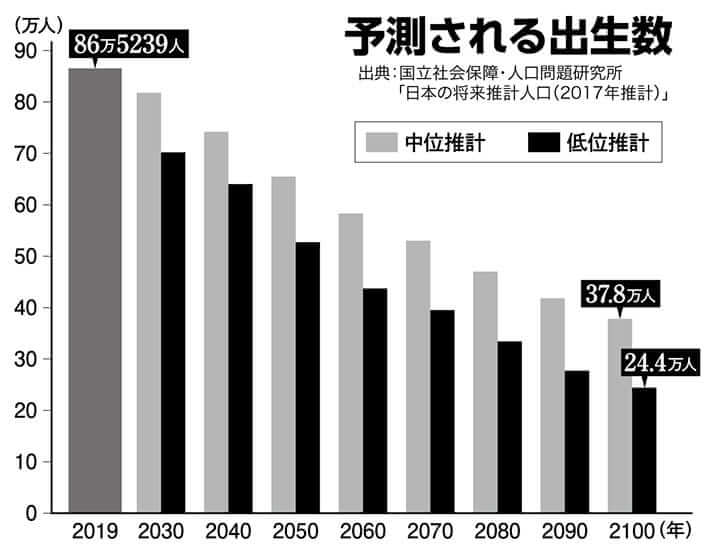

日本の少子化は「コロナ前」において、「国難」と言われる危機的な状況にあった。2019年には、年間出生数が前年と比べて5・8%も下落して86万5239人にとどまるという、いわゆる「86万ショック」が起こったのである。

合計特殊出生率も前年の1・42から、2011年以来の「1・3台」となる1・36に急落した。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が86万人台になると予測していたのは4年後の2023年であった。

こうした厳しい状況の中で、新型コロナウイルス感染症の蔓延が起きたのである。出生数が急落するのも当然だ。

言うまでもないが、妊娠から出産まで280日ほどのズレがある。このため、出生数の減少が数字として表れるのは、2021年以降となる。厚生労働省の人口動態統計の速報値(日本に住む外国人や外国在住の日本人などを含む)によれば、昨年の出生数は前年比2万5917人減だったが、減少率は2・9%で極端に減ったわけではない。

ただし、2021年以降の出生数の大幅減を決定づける「変化」はすでに表れている。その一つが妊娠届出数だ。

厚労省の緊急調査によると、政府の緊急事態宣言が発出されていた昨年5月には前年同月比17・6%もの下落を記録した。その後も減少傾向は続き、厚労省が公表した10月までの合計は対前年同期間比5・1%減、実数にして3万9097件の減少となった。このうち、2021年の出生数に反映される5~10月を取り出すと、前年同期間比で8・2%もの減少となる。感染拡大が深刻化するにつれて、妊娠を避ける夫婦・カップルが増えたということだ。

2021年の出生数の大幅減を決定づけるもう一つの変化は婚姻件数である。厚労省の人口動態統計の速報値によれば、昨年の婚姻件数は前年比7万8069組少ない53万7583組にとどまった。12・7%もの激減である。

日本の場合、非嫡出子の割合は2・29%(2018年)と各国と比べて極めて低い水準にあり、結婚と妊娠・出産は強く結びついている。結婚したカップルのすべてが子供をもうけるわけではないが、婚姻件数の減少は翌年の出生数の減少に色濃く反映する。

加速する「出生数」減

妊娠届出数や婚姻件数が大きく減ったのには主に三つの要因がある。一つは妊娠中の感染に対する懸念だ。胎児への影響を心配して通院を控える人も少なくなかった。

二つ目は、出産態勢への不安である。都会から地方に戻らないよう移動の自粛を求める地域が多く、「里帰り出産」ができなかったケースが目立った。出産後も家族の面会が制限された。子育てが始まっても、保育園などが感染拡大の影響で一時閉鎖になったり、母親同士の交流機会が制限されたりで、「産後うつ」になる人も多かった。昨年の「産後うつ」の発症割合が例年の2倍以上だったとの調査結果もある。

三つ目の要因は、景気悪化に伴う収入の減少や先行きへの不安だ。勤務先の業績悪化で仕事を失ったり、給与やボーナスが減ったりして、結婚や子供を持つ余裕を失った人が多かったということだ。

妊娠届出数や婚姻件数が1割ほど落ち込んだ状況が、そのまま反映されれば、2021年の年間出生数は75万人程度にまで減る可能性が出てくる。

社人研の推計で出生数が75万人となるのは2039年のはずであった。もし18年も早い到達が現実となったならば、2021年は戦後史に残る「ベビーショック」となる。それは同時に、人口減少対策のために残されていたはずの時間の多くを失うことを意味する。

出生数の大幅下落は2021年にとどまらず、その後も加速し続けそうである。結婚や妊娠というのは、個々の価値観に基づく極めてセンシティブな問題であり、タイミングが重要だ。日本は晩婚・晩産化が進んでいることもあり、個々人にとっての数年の差が持つ意味は大きい。感染が収束したからといって、即座に結婚ブームや出産ブームが起きることにはならない。

そもそも、日本の少子化の原因をめぐっては子育て支援策などの不十分さばかり指摘されるが、いまや過去の少子化で「出産可能な年齢の女性」が減ってしまったことによるところが大きい。コロナ禍に伴ってハイスピードで出生数が減ってしまうならば、将来母親となり得る年齢の女性数はさらに早く少なくなる。

コロナ禍による少子化の加速で今後の出生数が社人研の悲観的シナリオ(低位推計)に沿った下落カーブを描くならば、2045年の年間出生数は約59万1千人、2065年には約41万6千人となる。

41万6千人を47都道府県で割れば、1県あたりの出生数は9千人弱となる。都道府県別の出生数は出産可能な年齢の女性が多い東京都などが相対的に多くなることから、地方には5千人に満たないような県がいくつも登場することだろう。すでに少子化に悩んでいる自治体では「出生数ゼロ」というところも珍しくなくなる。「地方創生」などと言っていられなくなるだろう。

出生数減少の加速の影響は一過性では終わらない。概ね20年後には勤労世代(20~64歳)の不足となって表れるからだ。2019年の実績値は6925万2千人だが、死亡数が想定通りに推移したとすると、2040年には2019年比で1414万人減る。これは社人研の現実的シナリオ(中位推計)が予想していた数より31万人ほど少ない水準だ。

社人研の現実的なシナリオによる推計との開きは年々大きくなり、2050年には158万人、2060年には268万人ほど少ない水準となる。2050年は、コロナ禍の有無とは関係なく減る分を合わせると、2019年比で2210万人もの減少になる。各業種の人手不足は、想定以上に深刻化することとなる。

こうなると期待したくなるのが外国人労働者だ。コロナ前を思い起こせば、政府を挙げて受け入れを拡大していた。しかしながら、世界的に感染が落ち着きを見せたとしても受け入れ水準が元に戻るとは限らない。コロナ禍が各国にデジタル化を促したからである。デジタルトランスフォーメーション(DX)はすでに世界の潮流であり、開発途上国でも急拡大している。コロナ禍を契機としてさらに促進されることで、多くの国に雇用が創出されるだろう。しかも、世界規模で少子高齢化が進んでおり、他国に人材を送り出せる国は年々減少していく。

[1/2ページ]