「ジョブズ」が我が子のスマホ利用を禁じた理由 学習への悪影響、うつのリスクも

猫も杓子も「デジタル化礼賛」の世相に逆らうように、デジタル・デバイスの負の側面を記した「警告の書」が注目を浴びている。なぜジョブズやゲイツは、わが子にスマホを持たせなかったのか。子どもも陥る「スマホ脳」。その震撼の実態を明らかにする。

***

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

今や一種のインフラになった観もある。スマホが手放せない方は多かろう。

ニュースにSNS、ゲームに動画。通勤電車で誰も新聞や雑誌、本を手にしておらず、全員スマホに視線を落としている光景も珍しくない。何でもすぐに検索、道に迷えば地図アプリ……。

うすうす気づいているはずである。自分がそんな有様なのに、スマホに張りつきっぱなしのわが子や孫を注意してみても、説得力はゼロだということは。

そんなわれわれ日本人の前に、スウェーデンから衝撃の書が上陸した。

その名も『スマホ脳』(新潮新書)。膨大な実験・研究結果から、スマホをはじめとするデジタル・デバイスの人間への影響を解説した一冊だ。著者のアンデシュ・ハンセン氏は精神科医でMBA(経営学修士)保持者。人気科学ナビゲーターとしても知られる。

教育大国スウェーデンを震撼させた、彼の警告とは。

2020年の東京都の調査によれば、小学校高学年でのスマホ所有率は約35%、中学生で約75%、高校生では約92%に上る。

今年7月、文部科学省はそれまで原則禁止だった中学生の学校への携帯電話持ち込みを、条件付きで許可する方針へと変更した。

コロナの影響はオンライン授業の実施へと及び、萩生田光一文部科学相が今年度中に公立小中学校の全生徒へタブレット端末を1人1台配布すると言明すると、10月には河野太郎行政改革・規制改革相が教育面でも、

「不要な規制はどんどん外していく。デジタル化できるところはどんどん進めていきたい」

と発言。

ついには平井卓也デジタル改革担当相が萩生田文科相にこう提案している。

「小中学校で使う教科書を原則デジタル化すべきだ」

平井デジタル相はこれまでの文科省の「デジタル教科書の使用は各教科の授業時数の2分の1未満に限る」とする指針を「全くナンセンス」と批判。「教科書を何冊も抱えて移動するよりパソコン1台の方がいい」と述べた。

「脱ハンコ宣言」に始まる河野氏の「デジタル行政改革」の流れからすれば当然の発言にも思えるが、行政手続きと教育のデジタル化を同一視しているのだとしたら困りもの。認識が古いと言わざるを得ない。

『スマホ脳』が大ベストセラーとなり、著者のハンセン氏がテレビ出演に講演にと引っ張りだこになったこともあり、教育大国スウェーデンでは、むしろ子どもたちのスマホやタブレットの使用を制限する方向に向かっているのだ。

まずはこんなエピソードからご紹介しよう(以下、引用と実験結果などはすべて同書から)。

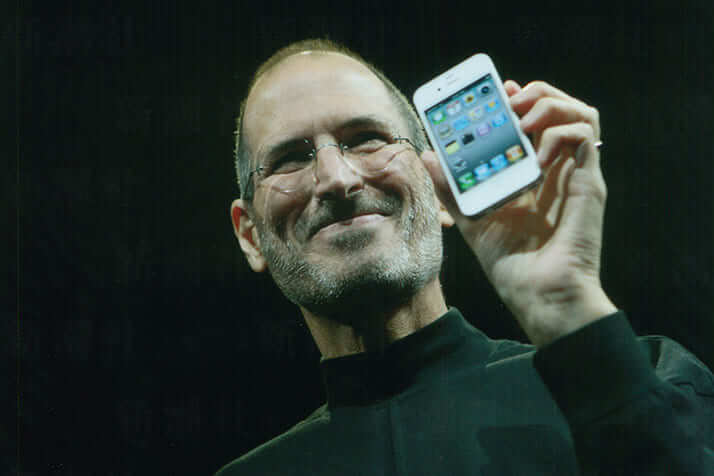

2010年、アップルの創業者スティーブ・ジョブズは最初のiPadの製品発表会を開く。「インターネットにアクセスできる、比類なき、驚くべき、特別な可能性をもたらす」画期的商品だとジョブズは口を極めて絶賛した。そのしばらく後、ニューヨーク・タイムズ紙の記者がジョブズにこんな質問を投げかけた。

「自宅の壁は、スクリーンやiPadで埋め尽くされてるんでしょう?」

すると何とこんな答えが。

「iPadはそばに置くことすらしない」

ショックを受けている記者にジョブズは続けて、iPadはおろか、すべてのデジタル機器について、わが子のスクリーンタイム(視聴時間)を厳しく制限していると伝えたのだ。

こうした態度をわが子に示しているIT企業トップはジョブズに限らない。マイクロソフトのビル・ゲイツも、子どもが14歳になるまでスマホを与えていない。

アップルの幹部トニー・ファデルはこう言っている。

「冷や汗をびっしょりかいて目を覚ますんだ。僕たちはいったい何を創ってしまったんだろうって。うちの子供たちは、僕がスクリーンを取り上げようとすると、まるで自分の一部を奪われるような顔をする。そして感情的になる。それも、激しく。そのあと数日間、放心したような状態なんだ」

フェイスブックの「いいね」機能を開発したジャスティン・ローゼンスタインなどは、「依存性ではヘロインに匹敵するから」として、本来は保護者がわが子の使用を制限するためのアプリを自身のスマホにインストールした。

ハンセン氏は言う。

「IT企業トップは子供にスマホを与えない」

科学作家の竹内薫氏も笑いながら言う。

「当然でしょう。スマホがどうして人を夢中にさせるのか、仕組みを知っている人間なら子どもに安易にスマホは使わせませんよ」

東大の物理学専攻でプログラマー、現在は子どもたちに英語からプログラミングまでを学ばせる最先端のフリースクールを運営する竹内氏までそう言うのだ。

放出されるドーパミン

人を夢中にさせる仕組みとは簡単に言えばこういうことだ。

そもそも人間の脳は、危険を察知する能力を高める方向で進化してきた。その結果、危機を脱する行為をしようとすると“ドーパミン”という物質を放出する。例えば、おいしそうな食べ物を前にしたとき、性的に興奮したときなどだ。太古の昔から脳は、飢餓から脱出せよとか、子孫を残せとかとわれわれに命じてきたわけである。

そして新しい知識を増やしたり、未知の何かに期待したりすることもまたドーパミンを増やす。知識は危機の察知につながる。学校の勉強が嫌いという人は珍しくないが、基本的に人の脳は新しい知識を歓迎するように作られているのだ。

問題は、スマホはのべつまくなし、こういう刺激を人に与えてしまう点である。ニュースサイトだろうとメールだろうとSNSだろうと、「新しいもの」に出会えば脳の“報酬システム”は作動する。

この仕組みを熟知して、利用しているのがゲーム会社やスマホメーカー、SNS運営会社なのである。

ハンセン氏によると、こうした企業の多くが行動科学や脳科学の専門家を雇っているという。

脳科学者の茂木健一郎氏も言う。

「脳科学では、どんな色や形、動きが子どもたちの注目を集めるか、動画で見せる実験をしたりしますが、YouTubeに今溢れているのはそんな動画です。現在のSNSやアプリで行われているのも同じこと。少しでも注目を集め、滞在時間を長くしようとしているわけです」

滞在時間はユーチューバーやサイト運営者らの広告収入に直結する。SNSやアプリの開発者は人間の脳の報酬システムを利用しているし、脳はその性質上、逃れられないのである。

かくして私たち現代人はまんまとスマホの虜となるわけだ。スウェーデンの調査では、現代人は今や平均1日4時間、若者の2割は7時間もスマホに費やしている。ハンセン氏によれば、実に1日平均2600回、われわれはスマホに触り、10分に1回手に取っている。現在20代の若者は、80歳までの人生のうち5年をSNSに注ぎ込む。普及率の低い日本ではまだそこまでではないとはいえ、同水準になるのも時間の問題だろう。

ここまでの刺激物は人類史上、存在していなかった。そして、その悪影響はすでにさまざまな研究で示されている。

「1日2時間以上のスクリーンタイムはうつのリスクを高める」

「スマホ登場後、スウェーデンでは抗うつ剤使用者が9人に1人まで増加」

「“心の病”の原因の一つである睡眠障害が若者では10年超で5倍増。20年で8倍増に」

「20カ国70万人の調査で10年前より子供の睡眠時間が減少していることが判明」

「5千人以上を調査した結果、リアルな人間関係に時間を使う人ほど幸福感が増し、SNSを使う人ほど人生に対する満足度が減っていた」

「10代(12~16歳)の若者4千人を対象にしたアンケート調査によると、SNSをよく使う子供の方が人生への満足感が低かった」等々。

茂木氏はこうも言う。

「強制的にでもスクリーンをオフにする時間を持たなければなりません。特に、判断力の未熟な子どもほど、脳をハッキングするようなアプリや動画に容易に乗っ取られやすい」

ハンセン氏も同様の解決法を提示しているが、それは後ほど触れよう。

置いているだけで…

学習面への影響はどうだろうか。

まずは学習に最も必要な集中力について。スマホを持っている800人を対象に集中力を要する問題をやらせるという実験がある。「スマホを別室に置いてきた」被験者と「スマホをサイレントモードにしてポケットに入れていた」被験者を比較すると、前者の方が成績がよかったのだ。

日本でも類似の実験が行われている。モニター上に隠された文字を素早くいくつも見つけ出すという課題をやらせてみる。被験者の半分は、自分のではないスマホをモニターの横に置き、触ってはいけないことになっていた。残りの半分は、デスクの上に小さなノートを置いた。結果はノートを与えられた被験者の方が課題をよく解けていた。

ただポケットに入れているだけ、置いているだけで、スマホは集中力を奪うのだ。

問題はスマホばかりではない。デジタル機器全般が記憶力に影響を与えているという研究もある。

「二つの大学生のグループに同じ講義を聴かせた。

片方のグループは自分のパソコンを持参し、もう片方は禁止されていた。講義の直後、パソコンを使った学生たちは、もう一方のグループほど講義の内容を覚えていなかった」

あるいは米国のこんな研究も。

「一部の学生には紙とペン、残りの学生にはパソコンでノートを取らせた。すると、紙に書いた学生の方が講義の内容をよく理解していた。詳細を多数覚えていたわけではないが、趣旨をよりよく理解できていた」

内容理解にまで差が出るのだ。

ある研究チームはスマホが学習に及ぼす影響について100件近くの調査を行い、最終的に以下のような結論を出している。子どもも大人も、

「スマホを使いながらの学習だと、複数のメカニズムが妨げられる」

こうした結論を受けて、英国ではロンドンなどのいくつかの学校で、スマホの使用を禁止した。生徒は朝スマホを学校に預け、下校時に返してもらうのである。

その結果はどうだったか。成績が上がったのだ。

この調査を行った研究者の試算では、9年生(日本の中学3年生)は1年間で1週間長く学校に通ったのに相当するほどの学習効果があったという。特に成績を伸ばしたのは成績下位の生徒たちだった。

勉強するときに紙を使うこと自体にもメリットがあるのだろうとハンセン氏は指摘する。

ノルウェーの研究者は小学校高学年のグループの半数に紙の書籍で短編小説を読ませ、残りの半分にはタブレット端末で読ませた。その結果、紙の書籍で読んだグループの方が内容をよく覚えていた。同じ小説を読んだのに、だ。

子どもがどんどんバカになる

こうして見ると、教育のデジタル化は安易に進めるべきではないのがよくわかる。とはいえ、今さらスマホとPCを扱えない国民を育てよというのも時代錯誤だろう。9歳の娘を持つ国際政治学者の三浦瑠麗氏は言う。

「デジタル・デバイスを使いこなすことは現代においては必要不可欠ですから、私も娘にiPadを学習用に与えています。ただ、それはあくまで通信教育用。SNSやアプリを使うには準備が必要だと思うのです。ネットリテラシーの習得ももちろんですが、もっと重要なのは子どもが“我慢できる能力”を持っているかどうか。情報に対する欲求は物欲に近いと私は思っています。幼児期にその物欲との付き合い方ができていれば、自分にとって必要なこととそうでないことを見分け、情報に溺れることもないのではないでしょうか」

実は前出の竹内氏や茂木氏、そしてハンセン氏も同様のことを言っている。

衝動を抑制し、報酬を先延ばしにする機能を持つ脳の前頭葉という部位は、脳の中で最も遅く発達する。25歳~30歳になるまでは完全に発達せず、10代ではまだまだ未熟であるために、脳の報酬システムが命じるままにスマホに耽溺してしまうのである。だからこそ、この「報酬を先延ばしにする能力」、平たくいえば我慢をする能力が人生を左右するほどに重要なのだ。

すぐに新しい刺激が手に入るスマホをずっと手元に置いていると、この能力は育たない。子どもは欲望の赴くままに刺激に溺れ、どんどんバカになってしまうのだ。

では我々と、子どもたちはどうすればいいのか。ハンセン氏は脅かす一方ではなく、同書では数多くの提案をしている。いわば「スマホ脳」からの脱出法だ。すべては紹介できないが、「スマホの表示をモノクロに」「スマホを寝室に置かない」「寝る直前に仕事のメールを開かない」等は、誰でもすぐにでも実行できるアドバイスかもしれない。

また、大人はもちろんのこと、子どもにとって有効なのは運動のようだ。毎日1時間程度であっても、運動をしている子どもは記憶力や集中力などのテストで好成績を収めたという結果が報告されている。

まずは自身の、そして子どもたちのスクリーンタイムをチェックすることから始めてみてはいかがだろうか。