阿寒湖の観光祭の裏でひっそりと行われてきたアイヌの重要な神事「カムイノミ」 部外者立入禁止の儀式とは

カムイへの祈りの儀式「カムイノミ」

毎年秋に阿寒湖で行われるアイヌの祭事・まりも祭りは、札幌の雪まつりと並んで、北海道を代表する行事として知られている。1950年にはじまり、アイヌの人々が伝統衣装に身を包み街を練り歩き、古式舞踊の披露も行われる。また地元の学生ブラスバンドのステージやまりもの観察会、伝統文化に関するセミナーなども開催され、全国から大勢の観光客が集まってくる。しかし観光客が見ているのは、表側に過ぎないのだそうだ。表立った行事進行とは別に、カムイたちに祈りを捧げる儀式「カムイノミ」が、人目に触れないチセ(アイヌの伝統的な住居)の中で行われている。

「カムイノミ」はアイヌの人々にとって、民族の魂の根幹を成す儀式。囲炉裏のアペフチカムイ(火の神)を仲立ちに、カムイに感謝し、祈りを捧げる。そんな神聖な場であるから、観光客はもちろん、部外者は一切チセに入ることは許されない。大きな祭りのみならず、アイヌの人々は各コタン(集落)の古老たちが、カムイを畏れ敬う精神と、カムイに捧げる言葉、作法を語り継ぎ、ひっそりと、しかし強い想いを抱いて、さまざまなカムイノミを行ってきたのだった。そしてその精神は、確実に今も守り継がれている。

どっこい、アイヌは生きている

明治期の同化政策以来、アイヌの文化は衰退の一途をたどった。開拓の名の下に土地や文化、言葉さえも取り上げられるという歴史を経て、今ではアイヌ語を自由に話せる人も非常に少なくなってしまったという。では現在、民族のアイデンティティーは消滅したのか、と問われれば、その答えは「否」である。

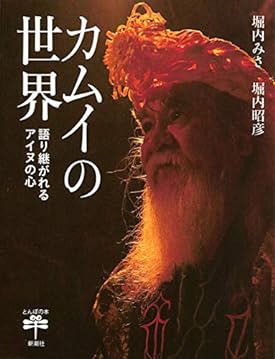

「どっこい、アイヌは生きている!」──かつて阿寒湖アイヌコタンに暮らした故・山本多助エカシ(長老)の、そんな言葉が、『カムイの世界―語り継がれるアイヌの心―』(堀内みさ 堀内昭彦著 新潮社とんぼの本)に引用されている。

この本の著者である堀内みささん(ライター)、昭彦さん(写真家)夫妻は「和人」であるが、カムイノミの場を取材、撮影することを認められるまでには、長い時を費やしたという。二人はアイヌの自然観に興味を持ったことがきっかけとなり、雑誌の取材を重ねる中、真摯にアイヌの人々と向き合ううちに、信頼関係が培われ、語り継がれてきたアイヌの言葉を拾い集めることができたのだという。

たとえばアシリチェプノミ(サケ迎え)のカムイノミでは、サケが獲れることを祈るのではなく、「怪我なく無事に終わるように」と祈るのだという。「いいかい。アイヌは豊漁や大漁を願わない民族だ。サケが上がってくれてありがとう。それだけだ。そこを勘違いしないでほしい」──そんな副祭主の言葉が印象に残る。

カムイとは?

そもそも「カムイ」とは、どんな存在なのだろう? 太陽、空、大地、山、森、海、生物……「人間の力の及ばないものすべて」そう言う人もいれば、「空気や水、太陽……。ありがたいと思うものはみんなカムイ。偶像崇拝じゃないんだよ」「八百万(やおよろず)の神様と日本人も言うだろう。それと一緒だ」という人もいる。「身近だけれど、手が届かないもの。有難いけれど、恐ろしいもの」釧路地方の古老は、そんなふうに話している。

実はまりも祭りは昭和25年から始まったもので、古来の儀式ではないのだが、今では北海道のみならず、全国からアイヌの人々が集まる一大イベントになった。歴史はそれほど古くないとはいえ、観光資源としてのみならず、アイヌの人々にとっても、その文化、魂を語り継ぐ大切な儀式になっているのだという。「まりも祭りの功績はね、アイヌが自分のアイデンティティに目覚めて、文化を広めることに役立ったことだと思うよ」(祭主の西田正男さん)。

漫画『ゴールデンカムイ』(野田サトル 集英社)や直木賞受賞作の『熱源』(川越宗一著 文藝春秋)でアイヌへの関心が高まる中、満を持してオープンした「民族共生象徴空間 ウポポイ」だったが、そのあり方については賛否両論あるようだ。とはいえ、まりも祭り同様、数々の試練に耐え忍び「どっこい、生きて」きたアイヌの精神を、営みを知り、語り継ぐ場となることを祈る。