箱根駅伝を凌ぐ「幻の駅伝」…日本全国の大学が集った「能登駅伝」、復興の証に“半世紀ぶりの復活”なるか

能登半島地震からまもなく2年を迎える。発災したのは2年前の新年1月1日、夕方16時10分。輪島市と羽咋郡志賀町で最大震度7を記録した大地震は、能登半島の広い範囲に甚大な被害を与えた。家屋は倒壊し、道路は分断され、暮らしも産業も破壊された。

いま日本のお正月は〈駅伝〉がひとつの風物となり、三が日にお茶の間で見られるテレビ番組といえば、1日のニューイヤー駅伝であり、2日と3日の箱根駅伝だ。だが、2024年の三が日は、駅伝とともに、能登半島からの甚大な被災状況が刻々と伝えられる異様な空気に包まれた。【取材・文=小林信也(作家・スポーツライター)】

【写真】駅伝が実現したらこんなところを走る?能登半島“復興半ば”の道路と美しい風景

全国の大学の参加を募った大会に

駅伝と能登。その時は知らなかったが、両者には不思議な因縁があることを一冊の本によって知らされた。

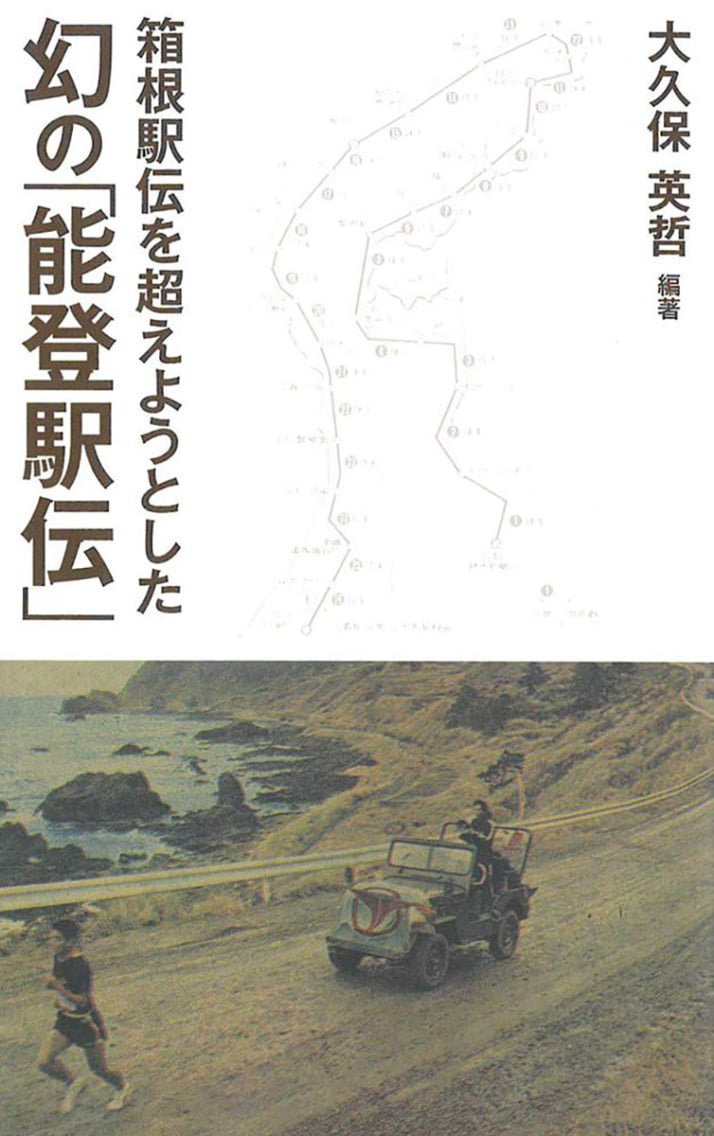

『箱根駅伝を超えようとした 幻の「能登駅伝」』大久保英哲編著(能登印刷出版部)

2019年1月に出版されたこの本には、かつて1968年から1977年まで10回にわたって開催された「全日本学生招待能登半島一周駅伝競走大会」(通称・能登駅伝)の歴史が詳しく綴られている。当時は、箱根駅伝、伊勢駅伝と並ぶ「日本学生三大駅伝のひとつ」と呼ばれた。

興味深いのは、編著者の大久保英哲(現・金沢星稜大学学長)が書いている次の文章だ(抜粋して再録する)。

<読売新聞の看板駅伝「箱根駅伝」も、「青東駅伝」と同様、首都圏の過密と爆発寸前の国道1号の交通事情から、早晩存続が困難に陥るとの強い危惧があった。「駅伝の読売」を自負する読売新聞としては、この対策を急がねばならない。第二の道は、「箱根駅伝」に代わる新しい駅伝を作ることである。

そこに、昭和43年5月1日、能登半島が国定公園に指定されたというニュースが飛び込んできた。指定当時の石川県4市12町、富山県2市に及ぶ。能登半島は「日本最後の秘境・陸の孤島」として注目され、昭和41年10月に奥能登、高屋~折戸間(珠洲市)の海沿いに曲がりくねった峠道、通称「ラケット道路」開通によって、ようやく能登半島外周ルートが完成。>

要するに、存続が危ぶまれた箱根駅伝に代わって、道路整備の出来た能登に舞台を移そう、しかも関東ローカルでなく「全国の大学の参加を募った大会に」との含みを持って、能登駅伝は始まった。開催は3日間、走行距離約360kmは箱根駅伝を凌ぐスケールだ。

ところが、時代の風もあって、能登駅伝は10年で幕を閉じ、箱根は当時以上の隆盛を果たす。「昭和48年10月に起きたオイルショックが両者の明暗を分けた」と大久保は記している。

能登駅伝の復活を公言

<皮肉なことに、このオイルショックにともなって、自動車の生産販売台数も消費マインドの冷え込みや、ガソリンの不足、価格の高騰などによって激減していった。(中略)これによって、「箱根駅伝」に使用する国道1号線ほかの交通環境悪化にも歯止めがかかることになった。すなわち、「箱根駅伝」の存続に思わぬ形で光が差し始めた。となれば、読売新聞の能登からの撤退は早い。>

かつての能登駅伝のコースは、半島の右の肩口にあたる高岡市(富山県)をスタートし、半島をぐるりと周って、左の肩口の金沢市(石川県)にゴールする、まさに能登半島一周駅伝だった。想像しただけで、風光明媚な景色が浮かぶ。限りなく続くアップダウン、海からの強い風は選手を悩ませるだろう。ドラマが展開される要素が無限に秘められている。

この伝説を知ってすぐ、「能登地震からの復興を目指す象徴」として能登駅伝を復活できないか、と私は夢を描いた。なぜ復興が進まないのか。心を痛めていただけに、駅伝をひとつの原動力にできないかという淡い期待を抱いたのだ。調べてみると、すでに地元でもその機運が高まっていることが分かった。

「もちろんすぐにはできません。寸断された道路がまだ全部開通していない。波打ち際に無理してアスファルトを敷いた急仕上げの仮設道路では、荒天の場合に走者たちの安全を確保できません。けれど、馳浩知事が『必ずやる』と能登駅伝の復活を公言してくれました」と、話してくれたのは、上記の大久保英哲だ。

石川県スポーツ振興課に問合せると、次の回答をもらった。

「今年度予算に、すでに調査費用が計上されています。将来的な復活を目指して、今年度中(2026年3月中)に基本計画をまとめる予定です。すでにワーキンググループで具体的な構想も話し合ってもらっています」

[1/2ページ]