【べらぼう】江戸に「灰の雨」が降る…近くに火山はないのに 史実が語る“東京に積もった火山灰”

日本橋に降り積もる灰と格闘する蔦屋重三郎

吉原で小さな書店を営んでいるにすぎなかった蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)は、売れっ子作家を大勢かかえ、ヒットを連発した挙句、いよいよ一等地の日本橋に進出する。第24回「げにつれなきは日本橋」(6月22日放送)では、日本橋通油町で売りに出されている地本問屋(江戸で出版された草紙や浮世絵など娯楽性が高い本をあつかう出版業者)の丸屋を買い取ろうとするが、先代の娘である女将「てい」に拒まれる。

【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか

だが、第25回(6月29日放送)では、蔦重はいよいよ丸屋を手に入れ、それどころか、橋本愛が演じる「てい」と結婚することになる。そのタイトルは「灰の雨降る日本橋」。この回では、蔦重は丸屋の屋根に上がって、瓦のあいだや樋に灰がたまらないように、吉原の女郎たちが着古した着物や帯で埋めるなどする。また、日本橋通油町一帯に降り積もった灰を取り除いて捨てるために、先頭に立って尽力する。こうした姿をみて、「てい」も蔦重に心を開くことになるようだ。

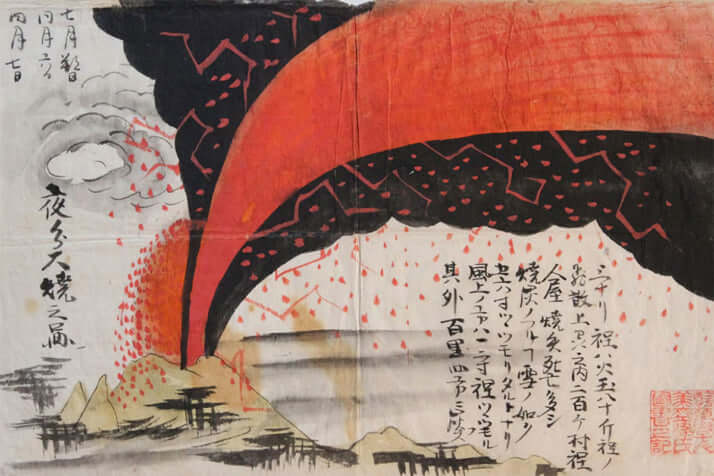

ところで、現在の東京である江戸に、それもど真ん中の日本橋に、それほど大量の灰が降り積もったという話には、不思議な感をいだく人も多いのではないだろうか。しかし、蔦重が日本橋に進出するちょうど2カ月前にあたる天明3年(1783)7月5日、群馬県と長野県の境に位置する標高2,568メートルの浅間山が、大噴火したのである(天明大噴火)。

これは大規模なマグマ噴火で、まず浅間山の周囲はひとたまりもなかった。現在、山の北側に鬼押出しと呼ばれる観光名所がある。溶岩流が冷え固まった景勝地で、その規模は長さ約5キロ、幅1~2キロ、厚さ約30メートルにもおよぶ。天明大噴火の際に流れ出た熔岩が凝固したものなのだ。

フランス革命にまで影響をあたえた

鬼押出しの規模からも、いかに大変な噴火だったかがわかると思う。4月9日にはじまった噴火は、6月下旬から頻度を増し、いよいよ7月5日から、激しい噴火と火砕流が繰り返し発生するようになった。

噴火の最盛期は7月7日から翌朝にかけてで、火砕物と火山ガスが続けざまに勢いよく噴出するプリニー式噴火が起きた。なにしろ、マグマの総噴出量は0.5立方キロメートル、すなわち東京ドーム403個分にも達し、7月8日の午前には、爆発の大音響が遠く四国でも聞かれている。

その直後、土石なだれが発生し、北麓の鎌原村(現嬬恋村)では、全村の152戸が一挙に飲み込まれ、483人が死亡。上野国(群馬県)全体では1,400人を超える犠牲者が出た。信濃国(長野県)でも、たとえば軽井沢では、赤く熱した石が降ってきて家々が焼けたり、軽石でつぶれたりしたという。また、土石なだれは吾妻川や利根川を下って太平洋や江戸湾にも到達している。

このとき噴煙は地上約10キロ以上の成層圏まで上昇しており、江戸をふくむ関東平野一帯が甚大な被害を受けることになった。広い地域に大量の軽石や火山灰が降り注ぎ、また噴煙は偏西風に流されたので、とりわけ風下では激しく降った。

成層圏を覆った噴煙の影響で、気温も下がっている。同じ年にアイスランドのラキ火山なども大噴火したため、北半球の気温が年間平均で1.3度下がったといわれる。江戸時代は世界的に小氷河期といわれ、現在よりも気温が低かった。そこに噴火の影響で、さらに低温になったことで、その後、4年ほど続いた天明の飢饉の大きな原因となった。しかも、凶作の影響は世界におよんだ。老中として権勢を誇り、『べらぼう』では渡辺謙が演じている田沼意次が失脚したのは、浅間山の噴火の影響が大きかったと指摘される。だが、それだけではなく、フランス革命の遠因にまでなったとされるのである。

[1/2ページ]