「薬物中毒で人生ボロボロ」からの奇跡の復活 82歳で他界した世界的スター二人のすごい生命力

82歳で去った天才二人

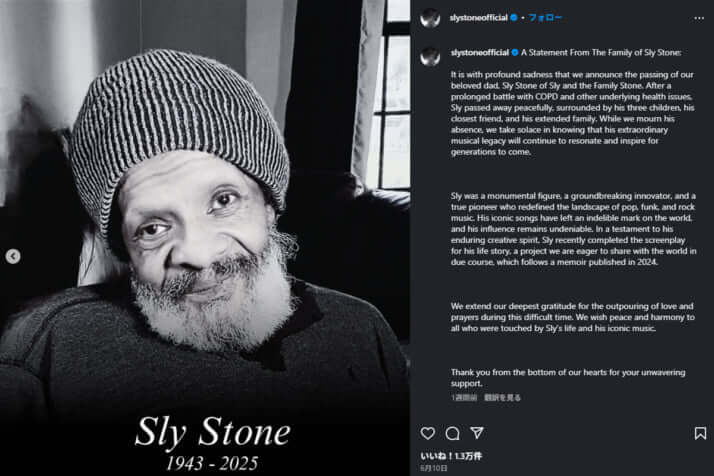

6月に入って、スライ・ストーンとブライアン・ウィルソンの訃報が立て続けに届いた。

スライはスライ&ザ・ファミリーストーンのリーダー。現代のファンクミュージックの祖の一人であり、天才的なソングライターでミュージシャン。

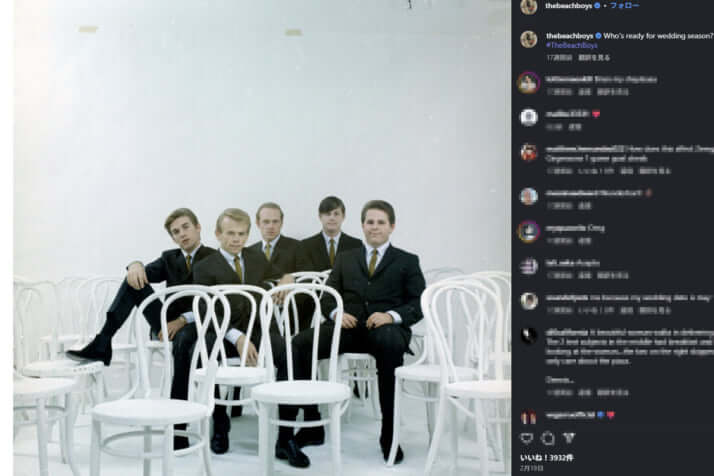

ブライアン・ウィルソンはビーチ・ボーイズのリーダー。彼もまたポップミュージックの歴史にさんぜんと輝く天才的なソングライターでありミュージシャンだ。

スライ、ブライアン共に82歳。

まだまだこの世にいてほしかった――と、その死は悲しむべきものだろうが、一方で彼らのファンであれば、よくぞここまで長生きしてくれた、という感想を持つのではないだろうか。というのも、若き日の彼らは完全にドラッグに溺れており、二人とも良く言って仙人、シビアに見れば廃人同然だった時期があるからだ。

1960年代にデビューしたスライは主に70年代に革命的なサウンドのアルバムを次々と出す。が、80年代には失速し、そのままほぼ隠遁生活に入ってしまう。若い頃にドラッグをやり過ぎた影響ではないか、というのが専らの見方だった。

プリンスのように直接的な影響を受けたミュージシャンが人気を得たこともあり、カムバックを期待する声はあったが、ほとんど消息不明に近い状態が続く。

たまに伝わってくるニュースは、コカインで逮捕されたとか、困窮してキャンピング・カー生活を送っているらしいとか、その手の話がメインだった。

それがどういうわけか2000年代に入り、ライヴ活動を再開。2008年には奇跡の初来日まで果たしている。筆者はジャズフェスティバル「東京JAZZ 2008」のステージを見に行った。1時間強のライヴで本人の登場はせいぜい三十数分。事前予想ではもっと短くなるという見方もあったものの、それでも相当な短さである。

声も演奏も往年とは比べ物にならないものだったが、それでも伝説を目撃したこと、彼がまだ歌うことができるのを確認できたこと、“動くスライ”を生で目撃できたことにはかなり興奮した。

筆者の隣の席にいた、有名な日本人ギタリストとベーシストは、あまりに短いステージ滞在時間に大爆笑しながらも、ついに本物を見られたことに明らかに興奮していた。何せスライはそれまでは生存すら怪しかったのである(もっとも、その後ホームレス同然の生活になったという説もあるのだが……)。

問題を抱え続けたブライアン

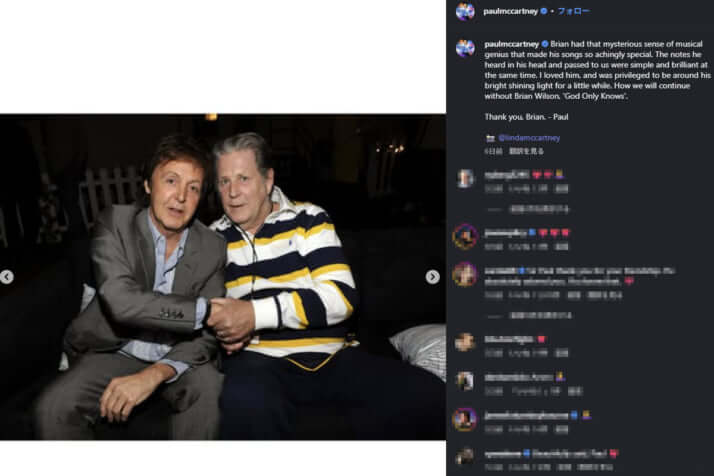

ブライアン・ウィルソンの人生にも共通するところがある。ビーチ・ボーイズの数々の名曲はヒットしただけではなく、同業者に多大な影響を与えた。若き日のポール・マッカートニーが刺激を受けたというのは有名な話だ。今回の訃報を受け、ポールはすぐに追悼コメントを発表している。

ブライアンは一方で、その美しい音楽とは裏腹に、幼少期からの虐待、深刻なドラッグ中毒といった問題を抱え続けたこともよく知られている。そもそも本人が『ブライアン・ウィルソン自伝』(ブライアン・ウィルソン、ベン・グリーンマン著/松永良平訳/DU BOOKS刊)で、なんでも明かしてしまっている。

「ぼくの物語は音楽の話で、家族の話で、愛の話なんだけど、心の病いの話でもあるんだ」(『ブライアン・ウィルソン自伝』より、以下同)

こう語られているとおり、ブライアンもドラッグ漬けになり、治療をくり返してきた。

自伝によると、初めてブライアンがマリファナをやったのは1964年の暮れ。

「やると緊張もやわらいだ。ぼくにとってはそれはかなり大きな問題だったから。マリファナを吸いながら書いたはじめての曲は〈プリーズ・レット・ミー・ワンダー〉だった。ポット(注・マリファナ)でハイになり、ピアノに向かい、30分であの曲を書き上げた。あの時期の曲の多くは、そんな調子で生まれたんだよ」

1969年にはコカインにも手を出す。

「〈セイル・オン・セイラー〉を書いたとき、コーク(コカイン)はあちこちにあった」

こういう記述を読むと音楽制作にドラッグが重要な役割を果たしているように錯覚する。しかし、もちろんネガティヴな面が多い。

「ドラッグをやっていると、ほかにもいろんな問題が発生した。ひどい数日はひどい月日になり、やがてひどい年月になった。音楽もほとんどやめてしまった」

ビーチ・ボーイズは1966年にポップ史上最高のアルバムの一つとされる『ペット・サウンズ』をリリース(後にグラミー賞殿堂賞も受賞)。世界中を驚愕(きょうがく)させたが、ブライアンは次の『スマイル』の制作中に精神状態を悪化させて同アルバムは発売中止に。1970~1980年代のほとんどを治療に費やすことになった。

スライと同様、彼もまた表舞台に戻ってこないのではないかと長年見られていた。

ところが、1980年代の終わりにブライアンは音楽シーンに復帰を果たす。

1988年にはソロアルバム『ブライアン・ウィルソン』をリリース。2000~2002年にはワールド・ツアーを行った。

2011年にニューヨークのライヴハウスでブライアンのソロのギグを観たが、このときには健康状態は良好に感じられた。休憩をはさんだ2部構成2時間半、力のあるパフォーマンスを展開し、大拍手に包まれた。

2012年、ブライアンはビーチ・ボーイズに復帰。アルバム『ゴッド・メイド・ザ・ラジオ~神の創りしラジオ』(楽曲、コーラス、演奏、すべてが美しい。特にバラード曲「過ぎゆく夏」の切なさ度はものすごく高い)をリリースしてワールド・ツアーを行っている。全米ツアーは2部構成で40曲以上演奏した。

日本でも千葉マリンスタジアムでライヴを実現。オリジナルメンバーは、ブライアンといとこのマイク・ラヴ、アル・ジャーディンだけ。それでも、ブライアンが在籍しているビーチ・ボーイズで『ペット・サウンズ』の曲を聴くことができて、筆者は幸せな気持ちに満たされた。それまでは、ニューヨークで観たソロと、ビルボードライブ東京で観たブライアンがいないビーチ・ボーイズの音を頭の中で合体させていた。

ちなみにスライとは異なり、ヒットソング連発のライヴの最中、ブライアンはずっとステージで歌い続けてくれた。

生命力の強さ

ブライアンもスライも、彼らのリタイア時代の心身の状態を考えれば、カムバックしたこと、その後も長い間生きていたこと自体が奇跡のようだ。ドラッグに溺れたミュージシャンというと短命のイメージはある。たしかにジミ・ヘンドリックスからカート・コバーンまで、数多くの中毒者が若くして亡くなっている。

しかし、一方でよくまあこんなに元気になったものだ、というミュージシャンも少なくない。

現在活躍している70代、80代のレジェンドたちは皆、けた外れの生命力を有している。『不道徳ロック講座』という本を書くにあたり、数多くのミュージシャンの自伝や評伝に目を通したが、そのあまりに無茶苦茶な私生活には驚かされるばかりだ。しかもこんなことまでオープンにしてもいいのかなというエピソードも多い。

余談だが、さきほどのブライアンの自伝には、父親から日常的に暴力を受けていたため、反抗して皿の上にウンチをして父親の元に持っていったら、さらにボコボコに殴られた、といった話まで披露されている。こういうエピソードは創作の背景を深く知る上では意味があるのだが、知りたくなかったというファンがいても不思議ではない。

ともあれ、彼らトップ・ミュージシャンはタフだ。決して健康にいいとはいえない破天荒な人生を歩いてきたにもかかわらず、かなりの長生きをしているのだから。

しかも、多くのバンドで、フロントマンや中心的役割のミュージシャンが生き残っているという印象が個人的にはある。

ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズ、ザ・フーのピート・タウンゼンドとロジャー・ダルトリー、クリームやデレク&ザ・ドミノスのエリック・クラプトン……など。バンドをけん引するミュージシャンは生命力が強いのか。生命力が強いからバンドをけん引してきたのか。それとも運が強いのか。神のみぞ知るところである。

冥福をお祈りいたします。