「決して照れることなく“長嶋茂雄”を演じきった」 主演映画でも唯一無二だった「ミスタープロ野球」

6月3日、長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督が89歳で永眠した。後世に語り継がれる輝かしいプレーなどの実績、大衆を引き付けた“キャラクター”についてはすでに追悼記事で多くの人が語っているところ。一方、長嶋氏が主演して自分自身を演じた映画の存在は、あまり知られていない。慶應大学教授(政治思想史)で音楽評論家でもある片山杜秀氏がその映画「ミスター・ジャイアンツ 勝利の旗」をもとに独自の目線で振り返りつつ、「ミスタープロ野球」を追悼する。

***

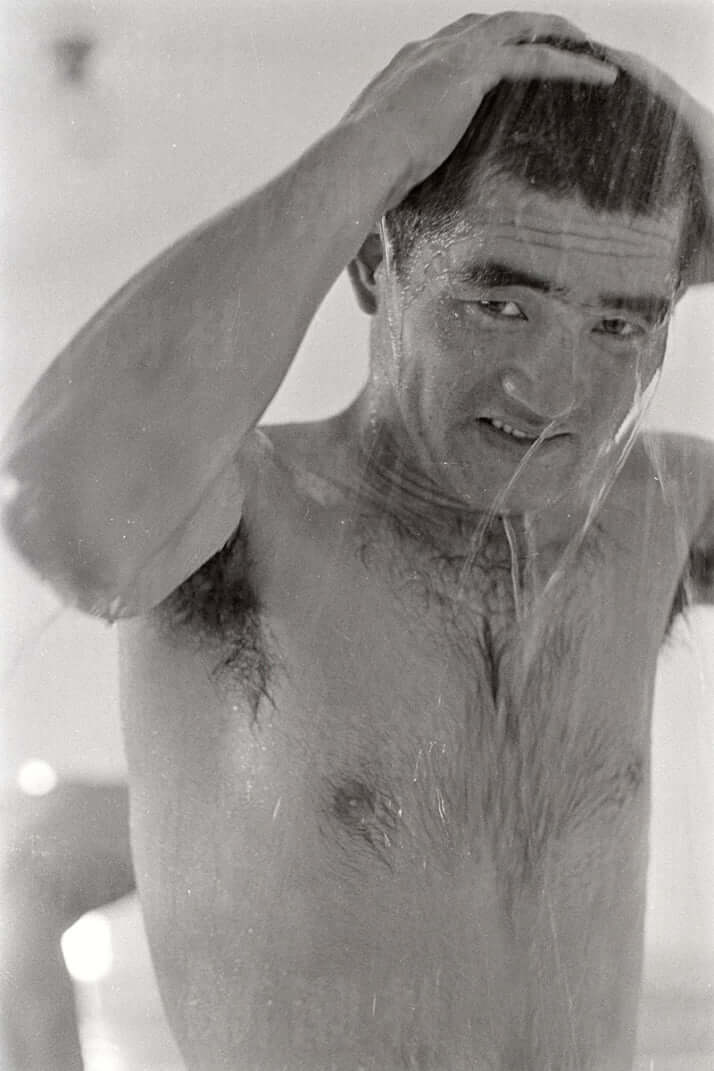

【写真を見る】長嶋茂雄さんが「非常に気に入っていた」という“スター選手”との2ショット

「打撃王」。米国の野球映画の古典だ。2130試合連続出場の鉄人、ルー・ゲーリッグをゲイリー・クーパーが演じた。「ベーブ・ルース物語」もある。714本塁打を放った童顔の大ホームラン王を演じたのはウィリアム・ベンディックス。日本映画にだって類するものはある。たとえば鈴木英夫監督の「不滅の熱球」。日米野球でゲーリッグとルースから三振を奪ったこともある大投手、沢村栄治を池部良が演じた。召集令状が投手生活を断ち切る場面が絶品だ。

しかしそういう映画には無理がなくはない。実在のスター選手が主人公なのに、俳優だと肝腎の野球の場面がそれらしく観えない。野球映画なのに野球を見せ場に出来ない。「打撃王」でも「不滅の熱球」でもそこを逆手にとるしかない。グラウンドの外の芝居で魅せる。また「打撃王」ならヤンキースの同僚選手は本物という手も使っている。ゲーリッグはクーパーでもベーブ・ルースは本人だ。

スター選手を本人が演じる! スポーツ映画の究極の一手だろう。たとえば1959(昭和34)年春に封切られた「鉄腕投手 稲尾物語」。前年秋の日本シリーズで西鉄が巨人に3連敗した後、稲尾和久の4連投によって奇跡の4連勝。稲尾人気が日本を席捲! それにあやかって作られた。監督は「ゴジラ」の本多猪四郎。現役絶頂期の大投手を本人が演じ、自らの半生を綴る。稲尾の父には志村喬。「和久!」。志村が本人を一喝。そんな場面の連続だ。するとどうなる? 稲尾の演技は素人のうえに、周囲は親兄弟まで俳優が化けているのに本人だけが本人という一種異常な状況に追い詰められる。結果、本人は猛烈に照れてしまう。

本人役は照れるもの。カメラの前で自分自身に成りきれと言われても困るもの。俳優でさえ、多くの場合、そうだろう。自分が他人でなく自分を演じる? どうしても自意識過剰になる。ましてや稲尾においてをや。王貞治もそうだった。1962(昭和37)年の「喜劇 駅前飯店」。王選手は主演でなくゲストの脇役。舞台は横浜中華街。伴淳三郎やフランキー堺らが華僑を演じ、怪しい日本語を喋りまくる中に王選手が放り込まれる。三木のり平扮する華僑の理髪店主に「王サン、王サン、ワタシ王サンノファンヨ」と鋏片手に迫られて、ひたすら照れている。当たり前だ。

ところが決して照れない男が居た。1964(昭和39)年の「ミスター・ジャイアンツ 勝利の旗」。佐伯幸三監督による、主役のスター選手を本人が演じるこの映画の冒頭部。スター選手は密かに箱根の山に籠って自主トレをしている。ランニングから帰り、布団の上に横になり、名脇役、織田政雄の演じる旅荘の管理人に背中を揉んでもらう。織田は川上哲治監督から聞いたという話を語る。マウンドの投手には他の野手全部が味方だ。でも打者は孤独。打席にひとりぽつねんと立つ。この孤独に耐えられるか否かが打者の値打ちを決めるのだ。するとスター選手は「そうだ!」と力強く叫んでスクッと起き上がる。

「おじさん、僕はもう少しでそいつに負けるところだったんだ。僕はそいつに勝ちぬくつもりです。孤独にね」。そしてバットを片手に庭に飛び出し、猛然と素振りを始める。その演技に全く照れがない。ミスター・ジャイアンツのイメージ通り。自分のイメージする自分の像。世間のイメージする彼の像。自分で自分をイメージしながらカメラの前で改めて演じる自分の像。たいていブレて乱反射してしまうこの3つの像がぴたりと一致する。そんなスターは滅多に居ない。居たら真の英雄だ。ところが居た。長嶋茂雄。空前絶後で唯一無二。合掌。