「若いうちの苦労は買ってでもしろ」は令和では死語なのか 養老孟司さんが「貧乏暮らしの効用」を語る

日本が、あるいは日本人が貧しくなったということは近年よく指摘されるところだ。その文脈で用いられるデータの一つとしてパスポートの保有率もある。外務省の発表によれば、昨年末時点での国民のパスポート保有率は2割未満。これはアメリカや韓国を大きく下回るものだという。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

旅行業界が危機感を訴えている「若者の海外旅行離れ」という問題については、データを冷静に見る限り少し大げさだという捉え方もあるものの、円安によって日本人の海外旅行、生活が苦しくなっているのは事実。

大抵の娯楽はヴァーチャルも含めれば国内で味わえる。外国語を学ばなくてもスマホが通訳してくれる。そんな時代に苦労してなお海外で暮らす必要なんかない。そのように考える若者が増えても不思議はない。

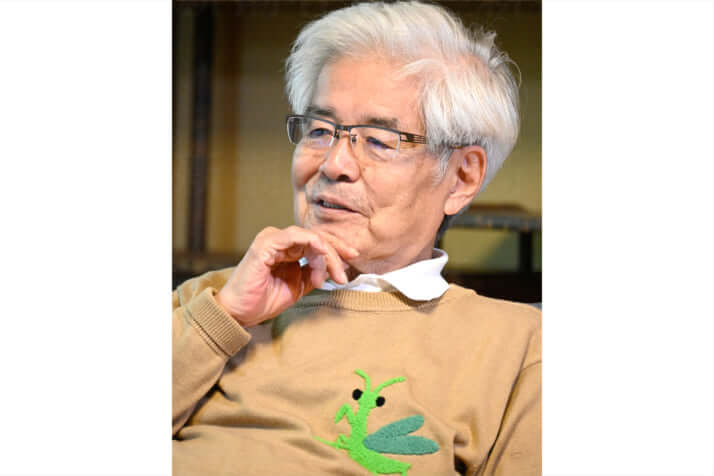

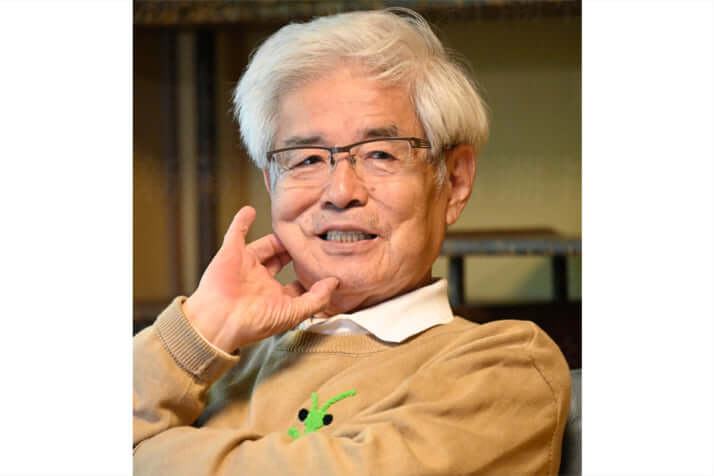

『バカの壁』で知られる養老孟司さんは、それでもなお、若いうちのさまざまな体験や苦労をすることには「効用」がある、と説く。「若いうちの苦労は買ってでもしろ」なんて物言いは死語になって久しいが、養老さんの意見に耳を傾けてみよう(以下、養老孟司著『人生の壁』より抜粋・引用)

***

貧乏は人を育てる

一般論として言えば、若いうちにはいろいろな体験をしておいたほうがいいのはたしかです。実際に体を動かしていろいろな人と会う。若い時から外国に出て経験を積んでいた人に会うと、その意義がよくわかります。

知人の中では、漫画家のヤマザキマリさんがその代表でしょうか。大概のことに応用が利く力を持っているように感じます。ヤマザキさんは漫画を描いたり、文章を書いたりするのが仕事ですが、おそらく他のことを任せても何とかなるのではないかという印象を受けます。極端にいえば、大臣でも務まるのではないかと思います。スキルを超えた力を持っている。

ただ外国に行けばいいというものではありません。英才教育の一環としてとか、語学留学でとか、そういうものはここでいう体験とは少し異なります。

親がお膳立てしたレールに乗って行くのでは意味がありません。

ごく簡単にいえば、身一つの生活をしたか、貧乏体験をしたか、というあたりが一つのポイントになるのではないでしょうか。

ヤマザキさんがエッセイなどで綴っている体験談にはすさまじいものがあります。ある時、ホームレスが彼女の家のドアを叩いて、物乞いをしようとした。けれども出てきた彼女を見て、同業者だと思って黙って帰ったのだそうです。

私の言っている体験とはこういう生活を送ることです。もちろん、無理をして貧乏暮らしをせよという意味ではありません。

引き揚げ経験者は大人だった

戦後、300万人ほどの民間人が大陸から引き揚げてきました。この人たちは相当な苦労を海外でしてきました。最低の生活を基本として考える習性が身についています。彼らが戦後の社会に与えた影響は大きいのではないでしょうか。

最初に旧ソ連軍が入ってきて、続いて蒋介石の国軍がやってきて、続いて中国共産党の軍が入ってきた。次々支配者が替わっていくのを見ながら、日常の生活を敵国で維持しなければいけない。もちろん引き揚げにも備える。帰れない人も目の当たりにする。こういう人たちは国家というものについての考え方も、日本にずっといた人と同じはずがありません。

それがある時期に一気に300万人も帰ってきたのだから、日本の社会に何らかの影響を与えないはずがない。

医学部生の頃、こんなことがありました。自治会の人間がある問題について「みんなでデモに行こう」とアジっていた。「アジる」というのは死語かもしれませんが、アジテーション(扇動)をしていたわけです。

それに対して、ある学生が立ち上がって、そんなことをしても、かくかくしかじかで意味がないということを説いた。何とも大人の意見だなあと感心しながら聞いていました。みんなも静かに聞いていました。

要はある種の頭で考えた理想、理屈を言う人に対して、冷や水をかけた。この人は学生といえども、すでに世間がわかっていたのでしょう。あとになって、彼が引き揚げ者だと知り、「なるほど、だからああいう風に振る舞えたのか」と納得したものです。

難しいのは貧乏すればいいというものでもない点です。苦労も同様です。貧乏も苦労も、あまり身についてしまうと良くない。

また、貧乏と貧乏くさいのとは別物という気もします。このあたりは、どこが分かれ目なのかはわかりません。

***

養老さんが述べている通り、無理に貧乏暮らしをする必要はないだろう。また、国が貧困対策、経済対策をおろそかにすることは許されまい。一方で、その種の苦労をしたことがない人たちが社会の上層部を占めていたり、政策を考えていたりするという点に不満を抱く人も多いようである。