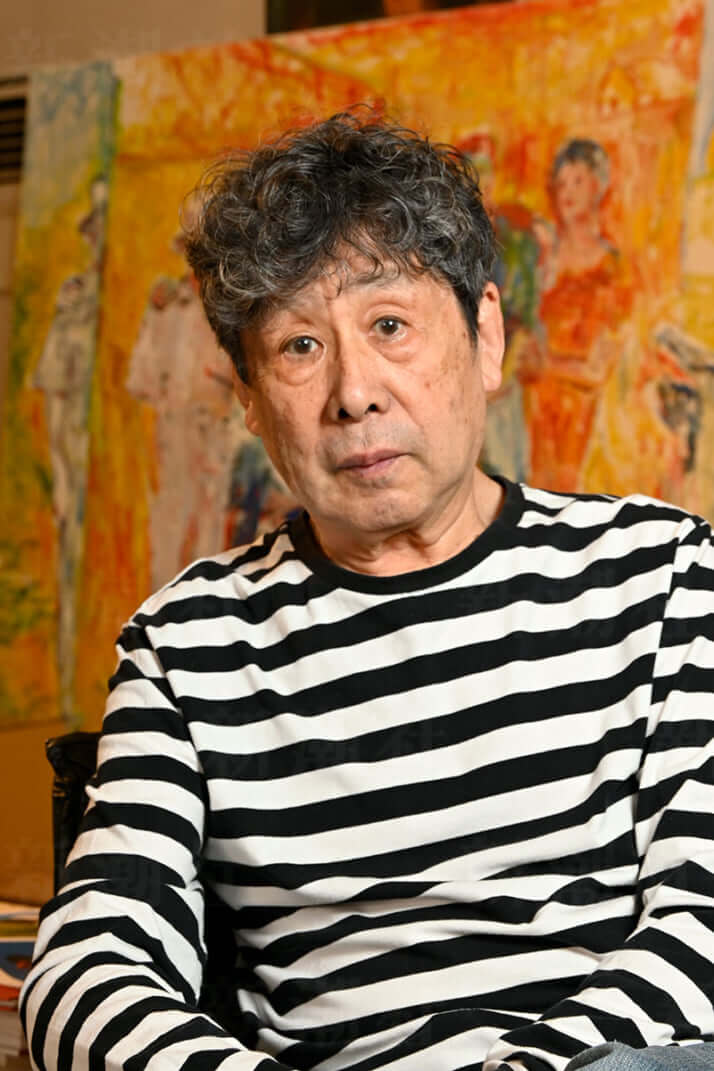

寿命は「生まれながらに与えられた生命の時間」と考える 横尾忠則の老化との向き合い方

老齢になると身体の中で沈黙している多種多様な病巣の扉がこじ開けられて、思いも寄らない病いが頭を持ち上げてくる。それが僕の場合、“日替り病気”になって表面化してくるのです。

20日ほど前の朝、起床と同時に突然、首が痛くて曲らない。寝違いではなさそう。ベッドから降りるのさえ苦痛、1ミリも動かせないほどの激痛。一体、寝ている間に何があったのかと思うほど首と肩の辺りが痛み、首を上下、左右に動かすこともできません。

昨日まで何もなかったのに突然今朝になって、この有様です。過去にも寝違い程度の痛みはあったけれど今回はかなり重症です。すぐ病院へと思ったが、あいにく今日は日曜日です。仕方ないので、マッサージを受けたものの治療の効果はなし。月曜日になって近くの整形外科へ。レントゲンには異常がない。湿布と消炎剤のスティック軟膏で応急処置をして、次の日に外科医のマッサージ治療を受けるが、痛みは変らず、ホトホト困り果てている時、フト直感で訪問鍼治療師にコンタクトを取りました。見事、直感が当って、あの身動きもとれなかった痛みがウソのように解消したのです。

実はこの時点で、国立東京医療センターの頸椎治療が効くと新聞に出ていたので、同病院の知人の先生からコンタクトを取ってもらったら、すぐ予約を入れてくださり、診て頂くことになっていました。すでに鍼でかなり楽にはなったのですが、東洋医学と西洋医学の両面からの治療が安心と、早速、医療センターへ。

近所の整形外科と同様、レントゲンの画像には異常はない。下を向いて原稿を書いたことで軽い炎症か、もうひとつはクラウンデンス症候群といって首の骨の偽痛風と呼ばれる痛風に似た病いになった可能性があるらしい。痛みも人間と同じように嘘をつくのだそうです。だから放っとけば段々治るらしいのです。嘘つきの痛みによって病院に行くなんてことは病院のまわし者のような病気ですね。

ということは、痛みに嘘をつかれて、病気になったというケースは他の場合でもあったような気がします。しかし、医学でもこの偽痛風がなぜ起こるかはわかっていないようです。

老齢で亡くなった人の死体を解剖すると、大半の人はガンにかかっていたけれど発見されないまま亡くなったので生前わからなかったというほど、老齢者にはガン患者が多いらしいのです。先きの短い老齢者のガンをわざわざ発見して、手術などして体力を落とさせるより、ガンの進行が寿命より遅い場合は放っといてもいいということになりますよね。

僕の今回の首の痛みは幸い僕の寿命より前に治りそうなので、痛みを少し我慢するというか楽しんでいれば、そのうち気がついたら治るということもあり得るわけで、そうだとわかれば痛みを愉しむのも、そう悪くないんじゃないでしょうかと負け惜しみを吐いたりしています。

実は僕の左足の親指が骨折していたにもかかわらず、歩けたのでそのまま放っといたら、冬など冷えた時には少し痛むことがありましたが、一度も病院に行かなかったのです。

このことを後に外科の先生に相談したところ、治ってはいるけれど、時々痛むのは仕方ないですね。痛みが完全に取れるのには、あと30年かかります。そう言われた時、僕は80歳ぐらいだったので、痛みがなくなるのは110歳ということになります。僕が死んでも痛みだけはまだ生き続けるということです。

痛みは残こっていますが、治っているのでいいじゃないですか、と言われているので、痛覚を実感することは生きているということの実感と思うことにします。

まあ、それにしても、老齢というだけで、身体の変化に次々対応しなければなりません。だけどその都度、病院に行っていればきりがないので、こうした身体のハンディは全て老化現象と思うことで納得するしかないのです。

老化現象は病気じゃないですから、放っとけばいいんです。死ぬのも老化現象です。死因が老衰というのは、皆老化現象の結果で病名じゃないと思いましょう。

老衰というのは、あんまり物を食べなくなって、自然に衰弱して、木が枯れるようにコトッと息を吸うことを止めることではないでしょうか。だから、自分でも気づかないまま死ねるんじゃないでしょうか。誰もが望む死に方ですね。

寿命には個人差があるので、長く生きたから、めでたいとか、長寿でなかったから、どうだったとかではないように思います。寿命というのはその人にふさわしい生命の時間が生まれながらに与えられた結果ぐらいに考えましょうよ、といいながら首の痛みは全く改善していません。首痛の原因はこのエッセイ(「週刊新潮」に連載中の「曖昧礼讃ときどきドンマイ」)をうつむいて書き続けたせいです。すでに馬鹿みたいに7ケ月も先きまで原稿を入稿してしまった僕の一人芝居が原因です。全ての病気は、患者本人にその全責任があるということがよくわかりました。それでは治療のため温泉に行くことにします。