「舟を編む」がNHKで連ドラに 描かれた“辞書編纂”の知られざる現場を三省堂・辞書出版部に聞いた

校正紙のチェックだけで数年も

――奥川さんは『三省堂国語辞典』の改訂を何回手掛けられましたか?

奥川:『三省堂国語辞典』と初めてかかわったのは01年の第5版からです。それから08年の第6版、14年の第7版、22年の第8版ですから、計4回ですね。第9版の頃にこの会社の定年を迎えるのでしょうか(笑)。

――改訂の作業内容とかかる時間は?

奥川:『三省堂国語辞典』の場合、改訂までの数年間で掲載する言葉を吟味します。新しい言葉は一般的に使われるようになった時点で掲載され、逆に使われなくなった言葉は削除されます。

辞書とはすでに存在している言葉を「追いかけて」作るものですから、改訂による積み重ねが各辞書の個性や幅を作るとも言えますね。弊社ですと、新しい言葉や用法を積極的に取り入れる『三省堂国語辞典』と、新語や評価の定まらない言葉の採用には慎重な『新明解国語辞典』といった違いがあります。

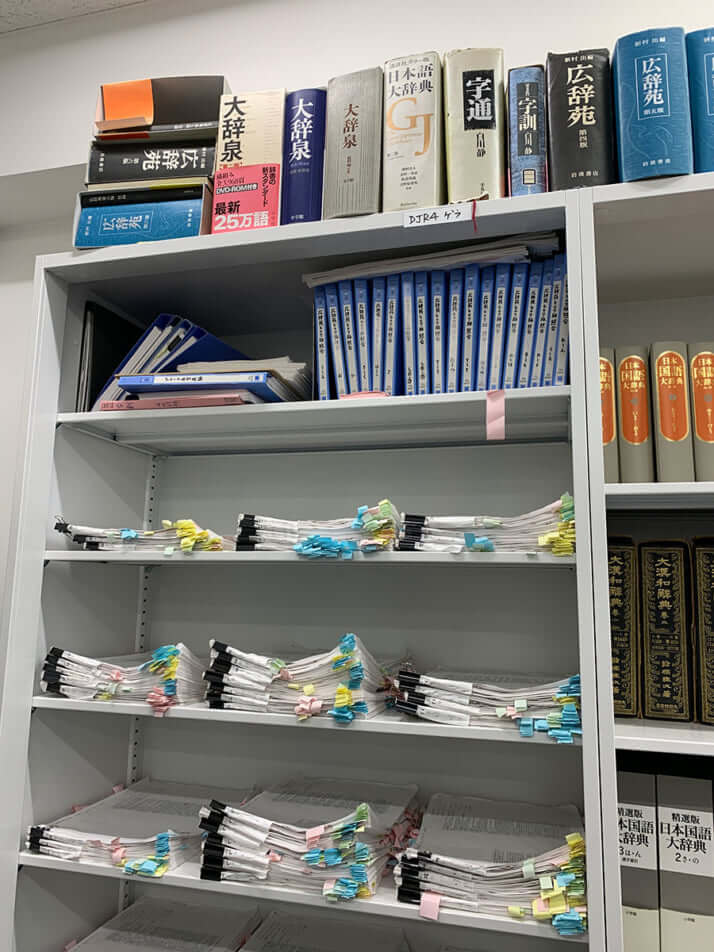

言葉の吟味と並行して、実際に本を作る作業を進めます。1800ページほどの辞書で、ゲラ(誤字脱字などを確認するための校正紙)を4校か5校まで出しますから、それだけでも何年もかかかるんですよ。発行日が近づくと宣伝や装丁のことも決めなくてはいけません。まだ校了(最終確認の終了)していないうちにやるので、どんどん忙しくなっていきますね。

――職業病はありますか?

奥川:目は悪くなります(笑)。それ以外だと、言葉を探す意識がずっと働いて、気が休まらないことですかね。ある項目が気になると、その関連語も気になってくるとか。言葉はそれぞれ独立しておらず、お互いに関係しあっているので、関連語の扱いのバランスは常に考えてしまいます。

「オタク用語辞典」を出版した理由

――辞書以外に出版している単行本も言葉にまつわるものですね。

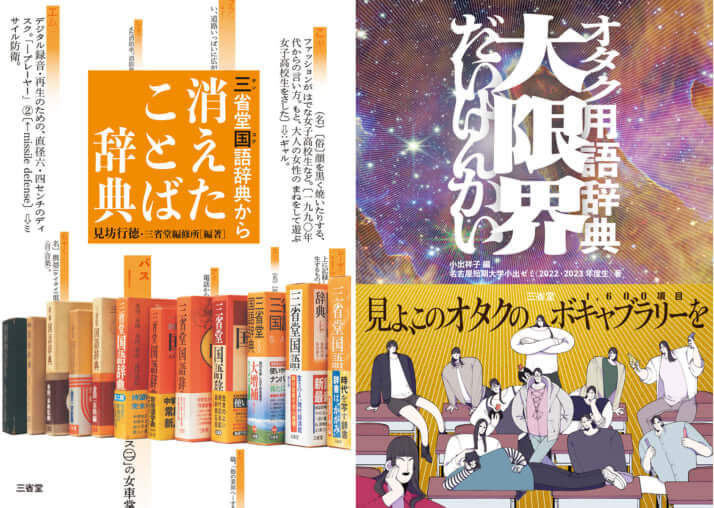

山本:『三省堂国語辞典から消えたことば辞典』はご好評をいただきました。2022年刊行の『三省堂国語辞典』第8版までの各版から削除された言葉のうち、1000語を掲載して解説したものです。テレビやYouTubeなどで紹介されるほどの反響があり、うれしかったですね。

――昨年11月には『オタク用語辞典 大限界』も話題を呼びました。

山本:元は名古屋短期大学の学生たちがゼミ活動で作った同人誌を書籍化したものです。若者言葉の一種でもあるオタク用語の参考資料として取り寄せたことがきっかけでした。日頃接することの少ない界隈であり、知らない言葉や想像もつかない用例にはかなり驚かされましたね。

――資料だったものを本にした理由は?

山本:国語辞典が立項する言葉は、「意味がある程度固定されて、今後も広く使われる」ものを選定します。編集と改訂の際は編集委員会を組織し、進行は編集部が主導して進めます。

一方でこちらは、学生たちが実際にかかわっている分野の言葉を集めて語義をみずから説明した、今を生きる学生たちによる「言葉の記録」です。それぞれの現場で自然発生的に生まれている言葉ですから、国語辞典と同じ手法で作ると、なかなかまとまらず刊行できないでしょう。ですから、元になる原稿を生かす「著書」として出版を決めました。

[2/3ページ]