日本企業の“加齢問題”とは? なぜ米国企業は“年を取らない”のか

「野生化」するイノベーションにどう向き合えばいいか――清水洋(早稲田大学商学学術院教授)【佐藤優の頂上対決】

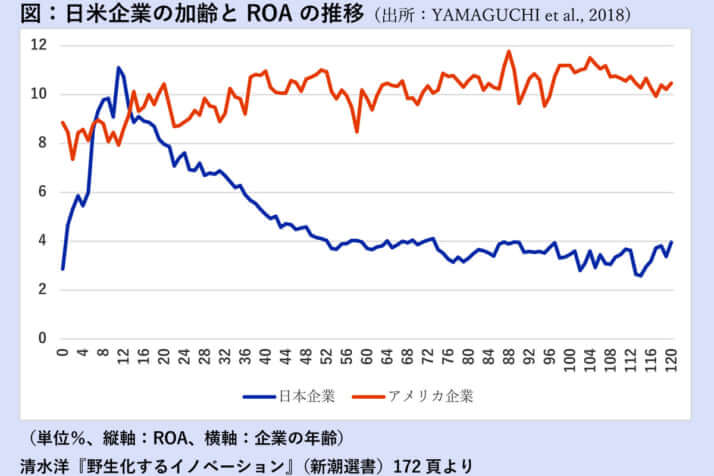

長らく停滞の続く日本経済にあって、どの企業も躍起になって取り組んでいるのが、イノベーションの創出である。それには確実な方法がないものの、起こしやすい環境はわかっている。典型はヒト・モノ・カネの流動性が高い米国社会だ。「米国企業は、日本企業に比べて、年を取っても稼ぐ力が衰えない」と、早稲田大学教授の清水洋さんは指摘する。ただし、日本がそれを単純に真似すればいいわけではないというから、一筋縄ではいかない話である。

***

佐藤 清水先生のご専門はイノベーション研究ですが、今年、その分野でもっとも権威ある国際賞の一つ、「シュンペーター賞」を受賞されました。おめでとうございます。

清水 ありがとうございます。

佐藤 シュンペーター賞の受賞は日本人で2人目だそうですね。

清水 はい、スタンフォード大学教授だった故・青木昌彦先生が1998年に受賞されています。自分が加わるのは少し場違いな気もしますが、とても光栄です。

佐藤 いまビジネスの最前線で、イノベーションという言葉を聞かない日はありません。日本の長期停滞の原因は、イノベーションがないことだとされ、どの企業でもイノベーションの重要性を強調します。

清水 その通りです。

佐藤 清水先生の『野生化するイノベーション』(新潮選書)を拝読すると、イノベーションにはパターンがあるそうですね。

清水 はい。一定の規則性があります。まずシリコンバレーを思い浮かべてもらえばわかるように、「群生」します。有能な人が集まることで、知識が集積され、次々にイノベーションが起きていく。

佐藤 知識が知識を呼ぶわけですね。

清水 さらにイノベーションは、新たなビジネスチャンスを求めて、自由に移動していきます。

佐藤 ご著作の冒頭では、サミュエル・スレーターという人が登場します。彼こそが産業革命をイギリスからアメリカに持ち込んだ。

清水 スレーターはアークライトの水力紡績機を導入した工場で働いていました。産業革命によって世界の工場となったイギリスでも最新鋭の工場です。当時のイギリスは、自国の競争力を維持するため、繊維産業で働く人の渡航を禁止していました。もちろん機械の輸出や設計図の国外持ち出しは厳禁でした。

佐藤 最先端技術への対応は、今も昔も変わらない。

清水 そこでスレーターは水力紡績機の設計図や工場のレイアウトを丸暗記するんですね。そして農夫を装って、繊維産業の技術者を求めていたアメリカに密航します。

佐藤 そして彼はアメリカ産業革命の父となる。その一方、イギリスでは裏切り者とされた。スレーターは、欧米では有名人ですね。

清水 教科書に載るレベルです。アメリカ繊維産業の創始者ですから。

佐藤 イノベーションは国境も越える。そこはコントロールすることができない。

清水 そもそも飼い慣らすことができません。管理しようとすると、イノベーションはだめになってしまったり、性質が変化したりします。

佐藤 だから清水先生は「野生化」と表現されたわけですね。

清水 その通りです。ただ、ヒト、カネ、モノの流動性を高めることで、イノベーションが起こりやすくなることはわかっています。

佐藤 一般にイノベーションは天才的人物が現れてなすものだと思われがちですが、そうではないのですね。

清水 もちろんアップルを作ったスティーブ・ジョブズやアマゾンのジェフ・べゾスといった存在は大きい。しかし、イノベーションが個人に帰属するものなら、パターン化はされません。

佐藤 なるほど、その人が出なくても、別の誰かが出てくるのでしょうね。そうすると日本にも打つ手はある。

清水 はい。イノベーションを起こしやすい制度やインセンティブ(動機付け)を整備すればいいのです。

日米半導体レーザー競争

佐藤 イノベーション研究も細分化されていると思いますが、清水先生はどんな研究をされてきたのですか。

清水 イノベーションの中でも、より大きなインパクトを与える技術を、ジェネラル・パーパス・テクノロジー(汎用技術)と言います。例えば蒸気機関です。産業革命が産業革命たりえたのは、蒸気機関が発明され、それがさまざまな領域で使われるようになったからです。最初は炭鉱の中に溜まった水の汲み上げから始まったものですが、動力源として工場や自動車にも広がっていく。

佐藤 蒸気自動車はイギリス人にとって特別なもののようです。外務省に入ってイギリスのビーコンズフィールドにある陸軍語学学校に通っていた時、現地のお祭りで見ました。蒸気機関車みたいですが、タイヤがロードローラーのようになっていた。

清水 蒸気機関のようなジェネラル・パーパス・テクノロジーがどうやって生まれてくるのか、そして社会にどう受容されるのかを、研究してきました。

佐藤 面白そうですね。

清水 現代でそうしたものは何かと考えると、半導体レーザーの技術があるんですね。レーザーはかなり初期の段階から日米で競い合って開発してきました。その比較を通して、ジェネラル・パーパス・テクノロジーがどう開発されていったかを明らかにしたんです。

佐藤 確かに半導体レーザーは、光ファイバー通信や光ディスクなど、いまのデジタル社会を支える基礎技術に使われますし、医療や軍事分野でも極めて重要です。

清水 日米とも、最初はまずマイクロ波の研究なんですね。

佐藤 いわゆる「怪力(くゎいりき)線」ですね。第2次世界大戦中に日本も研究していました。「く号作戦」と名付けて、陸軍登戸研究所でマイクロ波の兵器を作ろうとしていた。

清水 私はそこまで追っていないのですが、日米ともマイクロ波研究から始まって、第2次世界大戦後、光レーザー研究になっていきます。それが本格化するのは1960年くらいで、当時は両国の産業組織のあり方がすごく似通っていたんですね。アメリカには研究機関としてベル研究所があり、企業ではIBMがある。一方日本には、後にNTTとなる電電公社の電気通信研究所があり、電電ファミリーのNECがあった。このように、レーザー開発を取り巻く構造が似ていました。

佐藤 研究所と大企業がタッグを組んでいる感じですね。

清水 ええ。それが80年代になると、アメリカで産業構造が変わっていきます。大企業中心からスタートアップ企業を増やしていこうと、方向転換する。

佐藤 どうしてそうした変化が起きたのですか。

清水 背景の一つには、スタートアップが重要だという認識が生まれたことがあります。当時、アメリカの自動車産業が日本に追い越されるようになっていた。それがなぜかを、多くの研究者を集めて研究したんですね。そうすると、イノベーションには冒頭にお話ししたパターンがあることがわかってきた。それでイノベーションが起きやすい産業構造に転換しようとするんです。つまり流動性を高める方向に向かった。

佐藤 アメリカもそれまでは流動性の高い社会ではなかった。

清水 60年代、70年代は大企業中心に動いていましたね。そこからアメリカは転換しますが、日本はそのままの形で研究開発を続けます。

佐藤 80年代は、年功序列、終身雇用という日本型のスタイルがすっかり定着していました。

清水 でもそうした流動性の低い日本が、レーザーに関してはどんどん勝っていくんです。なぜかといえば、例えばアメリカのベル研究所で光通信用のレーザーを研究していた人が、どんどん外に出ていってしまった。そしてスタートアップ企業を作るのですが、それがセンサーや医療の会社だったりするんですね。

佐藤 その技術は、レーザーメスにも使えますからね。

清水 そうです。レーザーにはさまざまな用途があるので、サブマーケットにどんどん技術者が流出していった。一方、日本では独立せず、同じ領域で長く研究していた人ばかりでしたから、技術水準は高くなり、アメリカに勝っていくんです。

佐藤 なるほど、技術も人材も拡散すれば、到達点は低くなる。

清水 「手近な果実」と言いますが、アメリカでは、簡単に利益を得られそうな分野に研究者が出ていってしまった。確かに流動性の高い社会では、イノベーションは起こりやすくなりますが、それと同時に、達成する水準が低くなる傾向があるんです。つまりスタートアップを促進すればイノベーションは次々生み出されるものの、万事OKとなるわけではない。ここが従来の常識と異なる視点で、シュンペーター賞の受賞に繋がったのだと思います。

佐藤 アメリカの真似だけではダメなことがわかったわけですね。

国防予算が支える米国

清水 私がアメリカに留学した2000年くらいは、とにかくシリコンバレーがすごいということで、日本も労働者の流動性を高め、ベンチャーキャピタルの制度整備をして、とアメリカ型産業構造を目指すのが無条件によしとされていました。

佐藤 いまだって流動性ばかりが強調されています。

清水 イノベーションは、それ自体を生み出す活動と、どこかで起きたイノベーションを自社に取り入れるという活動を分けて考えなければなりません。前者は基礎的な研究開発が必要で、非常に時間がかかる。スタートアップは小さな企業ですから、それはやりにくい。本来は大規模で多角化している大企業のほうが有利です。アメリカの場合、そこを国防総省傘下のDARPA(国防高等研究計画局)が支えているんです。アメリカの研究開発費の48%は国防総省関連です。

佐藤 まさにインターネットがそうですよね。核攻撃下のバックアップシステムとして生まれたわけで。

清水 ええ、GPSもレーザーも集積回路も、現在の大きなビジネスの基盤になっている技術は、すべて国防予算から生まれてきたと言っても過言ではありません。アメリカは国防予算によって基礎研究を行い、そこから生まれた技術を民間が利用して、成長を遂げているのです。

佐藤 日本とは条件が違っている。軍事技術の民間利用ができたのは、米ソ冷戦の終結が大きかったはずです。体制間競争がある中では、先端技術は軍産複合体の機密情報になります。民間が活用できるにしても、オープンにはできませんでした。

清水 そうかもしれませんね。DARPAがその技術に投資したら、どれだけリターンがあるのかを問われ出したのは、冷戦後の90年代からだと思います。その後、ただ軍事力を上げればいいということではなく、経済成長とどう繋がるかが求められるようになった。

佐藤 日本では研究開発の部分を、民間が担っているわけでしょう。

清水 おっしゃる通りです。日本の国が出す研究開発費は全体の20%にも満たない。代わって東レのような会社が長い時間をかけて基礎研究を行い、例えば飛行機の素材にもなる炭素繊維を生み出しました。

佐藤 ただ、それにも限界がありそうですね。清水先生は日米企業の「加齢」の問題も比較されています。

清水 設立からの年数と、「稼ぐ力」であるROA(総資産利益率)を見ると、アメリカでは相関関係がないのですが、日本は加齢によりどんどん利益率が落ちていきます。

佐藤 逆に言うと、アメリカの企業は年を取らない。

清水 ええ、加齢の影響を受けない。それはアメリカの企業が、大企業であっても大胆な事業転換をしたり、不採算部門を部門ごとリストラしたりしているからです。例えば、1892年に設立されたゼネラル・エレクトリックは、電気事業から家電、航空機のエンジン、発電、ヘルスケア、金融事業などに事業展開しますが、現在は家電、金融事業などから撤退し、IoT(物のインターネット)分野へと舵を切っています。

佐藤 そういう柔軟さが日本企業にはない。

清水 もちろん事業転換に成功している日本企業もあります。例えば富士フイルムです。フィルムのカメラからデジタルカメラに置き換わる中で、ヘルスケアや化粧品などに事業展開していきました。一方、同じフィルムメーカーだったアメリカのコダック社は、2012年に倒産します。だから富士フイルムはデジタル化の波をうまく乗り切り、コダックは失敗した――一般的には、そう見られているのですが、これはそれほど単純な話でもないのです。

佐藤 どういうことですか。

清水 コダックの優秀な研究者やマネージャーは、早々とコダックを離れて、自らビジネスを展開しているのです。コダックの研究所があったニューヨークのロチェスターには、コダックから派生した企業が数多くあります。例えば、医療用画像システムの世界的なサプライヤーであるケアストリームヘルス社は、2007年にコダックから切り離されたヘルス部門が母体になっています。またスタートアップのトゥルーセンス・イメージングの社長は、コダックの画像センサー部門の部長でした。

佐藤 企業という枠組みを離れると、違って見えるのですね。そのあたりは国民性とか文化に規定されるところが大きいかもしれない。

清水 国民性もあると思いますが、メインは社会制度だと思います。アメリカは看板が古くても中身がどんどん新しくなっていくし、流動性が高いのでスタートアップが多い。一方、日本企業はイノベーションによって代替される人を守り、リストラしてこなかった。イノベーションの新しい技術は、社内に反対する声が強いと入りません。雇用を守ることが社会の公器たる企業の役割だと考えているとすれば、それは国民性なのかもしれません。

仕事を失う人をどうするか

佐藤 国民性や文化制約性は経営においても無視できないでしょう。イスラエルなど、シリコンバレーに行けば年収が億単位になる人も、エルサレムにとどまって年収2千万円で満足している。そうした人はざらにいます。そこは経済合理性とは違う原理で動いている。

清水 それは驚きです。

佐藤 しかもイスラエルのエリート層はバイリンガルで、英語で難なくコミュニケーションできるのに、みんなヘブライ語を使います。

清水 なるほど。つまりその人たちは市場価値が高い人たちですね。英語ができるし、技術があって、どこへ行っても稼げる。そうすると会社にしがみつかなくてもいいはずですが、そこで働く。それは会社や自分の職場が好きだということですから、精神衛生上すごくいいですよね。市場価値が高まれば、自由な価値を追求できるということで、これは日本においても参考になると思います。日本では、自身の市場価値を高めてこなかったところがありますから。

佐藤 人材派遣会社の人に聞いたら、外務省の局長級の人も、転職したら年収300万円台と言っていましたね。

清水 日本ではもっとみんなが自身の市場価値を高めていく必要があるんです。イノベーションは創造的破壊といわれますが、これまで創造面ばかりを見て破壊面をあまり考えてこなかった。流動性が高まると、どんどん破壊的なイノベーションが出てきて、仕事を失う人たちも出てきます。これもまたイノベーションのパターンの一つです。

佐藤 イノベーションで代替される仕事をしていた人をどうするか、という問題ですね。

清水 新しい技術に仕事が代替されることで生産性は上がりますし、新しい雇用も創出されます。だからイノベーション自体が悪いわけではない。ただ、セーフティネットとセットでなければなりません。

佐藤 産業革命の時には機械を打ち壊すラッダイト運動が起きました。日本も高度成長時代に労働組合が反合理化闘争を展開しています。

清水 経済成長しているうちは、まだよかったんです。イノベーションで代替される人たちを社内で吸収できましたから。でもそれがいまはできなくなっている。

佐藤 それが格差の問題にもつながっている。

清水 日本の大企業のガバナンス構造は2000年代にずいぶん変わりました。それまでは株の持ち合いがあり、銀行ががっちり事業会社の株を握って、安定株主として存在していた。それが崩れて企業は株主のためにROE(株主資本利益率)を上げなくてはならなくなりました。それには不採算部門の整理が必要です。でも人材の流動性が低かったので、その人たちを社内に残し、非正規を入れて安全弁としたんですね。結果として、日本では低スキル人材の流動化だけが起きた。

佐藤 今後、デジタル・トランスフォーメーションで事務作業がすべてデジタル化されると、かなりの数の仕事がなくなります。またGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)型の企業の雇用は、非常に限定的です。彼らのイノベーションが21世紀のモデルになるかというと、「?」がつくと思います。

清水 これからは仕事を失った人へのスキルアップの再教育や社会保障を充実させなければなりません。

佐藤 ただ再教育といっても、単純労働をしていた人がいきなりプログラマーになれるものではない。

清水 そこが難しいですね。自分のキャリアはリスク分散できません。その点では、女性の社会進出が重要になってくると思います。その人に家庭があって、夫の収入だけで家計を支えていると、すぐに立ちゆかなくなります。でも二人なら何とかなるかもしれない。自身の市場価値を高めるとともに、そうした形でリスクをシェアできるような生き方が必要になってくると思いますね。