50年前、アフリカ「ルワンダ」へ渡り、たった一人で財政を再建した日本人の物語

C級戦犯の弁護人

「戦中戦後を生き抜いてきた服部は、私たちが想像しえないほど過酷な体験をしています。それが物事を投げ出さずにやり遂げる彼の強さの原点だったのでしょう」

と、前出の大西氏は明かす。

服部氏は、1918年三重県生まれ。朝鮮銀行に勤めていた父親の赴任に合わせて、子ども時代をロンドンや上海で過ごした。小学校3年生のときには、上海の日本人学校で日本語がうまく話せず、いじめられたこともあったという。

「東京大学法学部を1941年に卒業後、海軍に従事し、終戦をパプアニューギニアのラバウルで迎えました。しかし、ネイティブと同じように英語が流暢に話せたことや、法律に詳しいことが災いし、終戦後も現地で日本人のC級戦犯の弁護人を務め、復員は47年になったそうです。日銀に就職したのは、翌48年。『戦艦大和ノ最期』の著者・吉田満さんも同期生でした」(大西氏、以下同)

服部氏がルワンダに赴任する前年(1964年)の日本は、高度成長を遂げて経済協力開発機構(OECD)に加入、IMF8条国入りも果たし、国際金融面で先進国として認知されたばかりだった。さらに東京オリンピック開催、海外旅行自由化と、まさに「日本の国際化が始まった年」(大西氏)である。

「日本の金融マンが国際社会でようやく“一人前”として扱われるようになり、そのためルワンダへの派遣要請で、日本人に白羽の矢が立ったのです。服部は日銀入行後も米国に留学し、さらには3年間のパリ駐在でフランス語も話すことができました。ルワンダの公用語が現地語のほかフランス語でしたし、服部は1960年から日銀が主導する東南アジアなどの中央銀行職員研修の教頭や講師を務めており、技術支援の分野でもすでに活躍していましたから適任と考えられたのでしょう。

ルワンダではまったく何もないところから始めたので、むしろ真っ白な紙にデッサンをしていくような楽しみはあったのかもしれません。行員に業務を教えるまでは、最初は総裁である服部自ら帳簿に記入もしていたそうです。日銀には独特の規格の『統計用紙』があるのですが、それをルワンダに大量に持ち込み、物差しで線を引き、戦前から愛用していた5つ玉のそろばんを使い、家では子どもたちにも助力を求めて完成させていたと聞きました」

“現地の人”を意識

だが、国際化が進んだとはいえ、当時の日本人は依然、国際社会での立場は弱かった。それでも服部氏は、ルワンダの大統領ほか各大臣の信頼を得、通貨下落に苦しむルワンダ経済を救済するために、IMFや旧宗主国のベルギー、アメリカの金融関係の要人らと激しくわたり合い、ルワンダ経済の持続的な発展を促すための骨格をつくり上げた。

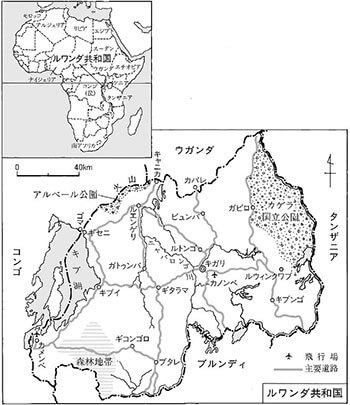

大西氏が「服部は、常に“現地の人”を意識していました」と語るように、読者が本書に惹かれるのは、銀行マンとして剛腕を振るうばかりではなく、ルワンダ人に寄り添う服部氏の姿を認めることができるからだろう。彼は偏見に満ちた外国人の“助言”に耳を貸さず、どこへでも足を運んでルワンダ人と国の状況を理解しようと努めた。

「服部は当初、IMFからのミッションである通貨改革に目途がつけば、1年、長くても3年で総裁を辞めて帰国しようと思っていました。それはあくまで自分は“援助”という立場であり、ルワンダ人こそが中央銀行の総裁とならなければならないと考えていたからです。服部には何も曇ったところがなく、個人的な利益などよりも、日銀の人間としてクリーンに仕事を成し遂げようとしていました。

その根底には、国際機関や援助国の人間は途上国の政府や国民に対して人種的な偏見や蔑視の念を持ってはならず、生の声に耳を傾ける謙虚さが必要であるという哲学がありました。ですが、1966年に通貨改革を成功させたあとも、コーヒーを中心としたルワンダの農業を自活経済から市場経済に引き入れるため、金融面の整備を行い、2トントラックの導入やルワンダ倉庫株式会社、バス公社の設立など、中央銀行総裁の枠を超えた分野に挑戦しています。結局、1971年まで6年間、ルワンダに滞在しました。

服部が存命ならば、今年103歳になりますが、お爺さん、ひいお爺さんに当たる筆者の本が、現代の若い読者の方に読み継がれ、版を重ねているのは不思議な気もします。しかし、大統領の全幅の信頼を得て、現在の日本で言えば、日銀総裁のほか、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣を兼ね備えたような権限を与えられ、政策をこなしていく服部の姿に、読者は一種の爽快感を覚えるのかもしれません。加えて、本書の末尾の〈途上国の発展を阻む最大の障害は人の問題であるが、その発展の最大の要素もまた人なのである〉という一文からうかがえるように、ルワンダの人たちに対する“優しいまなざし”が貫かれているためではないでしょうか」

服部氏がルワンダを去る際に開かれた送別会で、ルワンダの大蔵大臣が送った惜別の辞は、彼が同国で行った職務に対する最大級の賛辞にも感じられ、思わず胸が熱くなる。ぜひ本書でご覧いただきたい。

[2/2ページ]