早見和真が甲子園球場で観た「星稜vs履正社」 無観客試合で感じたこと

高校野球交流試合は、6日間の全日程を終えた。今大会で最も注目を集めたのが、昨年夏の決勝戦と同じカードとなった星稜vs履正社戦。甲子園出場校の元野球部員であり、高校球児を描いた青春小説『ひゃくはち』でデビューした作家・早見和真さんが注目の一戦のスタンドで観戦した。彼の目に、異例の試合はどう映ったのだろうか。

***

実際にスタンドで見た無観客の甲子園は想像していた以上にもの悲しかった。

僕は以前にもさびしい甲子園を経験している。神奈川県の桐蔭学園高校の補欠部員としてアルプススタンドにいた1995年のセンバツだ。1月に阪神淡路大震災のあったあの年の春も、大会そのものの開催が危ぶまれていた。結局、大会は決行されたが、被災者感情を考慮してブラスバンドの応援は禁止された。しんと静まりきった甲子園は、当然ながら僕たちが憧れていた姿とは違っていた。

今年見た夏の1試合は、あの日以上に切なく感じた。一般の観客がいなかったからか、試合中でもセミの泣き声が耳についたからか、ひょっとしたら空が見たこともないほど青く突き抜けていたせいかもしれない。

試合をした選手たちの気持ちをひとまず抜きにして言わせてもらえれば、それが一人の部外者として今年の甲子園を見た僕の率直な感想だ。

甲子園のない夏を過ごす球児の気持ちが知りたくて、5月からテレビドキュメンタリーの企画として、二つの高校の野球部を追いかけている。

超満員に膨れあがった2年前の夏の甲子園で、延長13回、史上初の「サヨナラ逆転満塁ホームラン」という劇的な幕切れで雌雄を決した愛媛県の済美高校と、石川県の星稜高校の2校だ。

ちょうど金沢で星稜の練習を取材していた6月10日、「センバツ出場校を招待して甲子園で交流戦を開催する」という一報が飛び込んできた。

正直に言えば、最初は「なんだ、それ」という気持ちが強かった。県予選を勝ち抜いた先にある甲子園以外に意味はあるのかという疑問を感じたからだ。

結論から言えば、選手たちは素直に喜んでいた。キャプテンの内山壮真は「1試合でも甲子園でやれることには意味がある」と言い切り、昨年の決勝で自身のダブルプレーによって試合を終えた知田爽汰も「本当にうれしいです。目指すものができました」と笑みをこぼしていた。

もちろん、二人の言葉にウソがあったとは思わない。しかし、この「甲子園での交流試合」は、おそらく星稜の選手たちに予想もしていなかったはずの苦悩を与えた。

具体的に言えば、直前に行われた石川県独自の代替大会を「負けたら終わり」という気持ちで臨めなかったことにある。監督の林和成はことあるごとに「勝って甲子園に行かなきゃ意味がないぞ」と発破をかけ、それを受けた選手たちも口々に「県大会も、甲子園も全部勝つ」と言っていた。しかし、たとえ負けても甲子園で試合ができるという過去に例を見なかったはずの事実は彼らを最後まで困惑させた。

石川県の代替大会で印象的だったのは、星稜に負けた学校の選手こそ晴れやかな表情を浮かべていたことだ。2017年の夏の準決勝以降、県内で一度も負けたことのない、つまり現3年生は一度も負けを経験していない星稜に一泡吹かせてやろうと、各チームのモチベーションは高かった。

決勝で対戦した航空石川高校もそんなチームの一つだ。昨秋の石川大会で2対16、北信越大会でも1対19という大差で負けた星稜を相手に最後まで隙のない試合をし、2対1で勝利を収めた瞬間にはマウンド上にナインが集まり、中には涙をこぼす選手もいた。

石川県内における星稜の存在感は圧倒的だ。対戦相手が「打倒星稜」という目標を持ちやすかった一方で、星稜は最後まで受け身だったように思う。大会終了後に話を聞かせてくれた選手たちは、口を揃えて「口では『何がなんでも勝とう』と言っていたんですけど、やっぱり本気になりきれてなかったんだと思います」と言っていた。

代替大会を終え、甲子園に出発するまでの5日間、そんな星稜の選手たちの表情はひときわ明るかった。交流試合を「これが本当に最後の試合」と見定めやすかったことに加えて、この夏はじめて“挑戦者”の立場で試合に挑むことができたからだ。

抽選で引き当てた交流試合の相手、大阪府の履正社高校は昨夏の甲子園決勝で敗れた相手であり、むろん優勝校でもある。直前に行われた大阪の代替大会でもライバル・大阪桐蔭高校を9対3で破っており、たった1試合ということを考えればこれ以上ない相手だった。

5日間の練習中にも「履正社」という名前が飛び交っていた。だからといって固さにつながるようでもなく、星稜グラウンドで行う最後の練習を心から楽しんでいるように見えた。

甲子園に出発する前日、やはりリラックスした様子の監督の林が口にした言葉がとても印象的だった。

「履正社さんの方が格上だと思いますが、必ず勝ちにいきますよ。同じ夏に二度負けるわけにはいきませんから」

この「同じ夏に二度負ける」というフレーズも、高校野球の世界でかつて使われたことはなかったはずだ。

石川大会の星稜がそうだったように、もし履正社が少しでも受け身になるようならおもしろいゲームになるだろう。

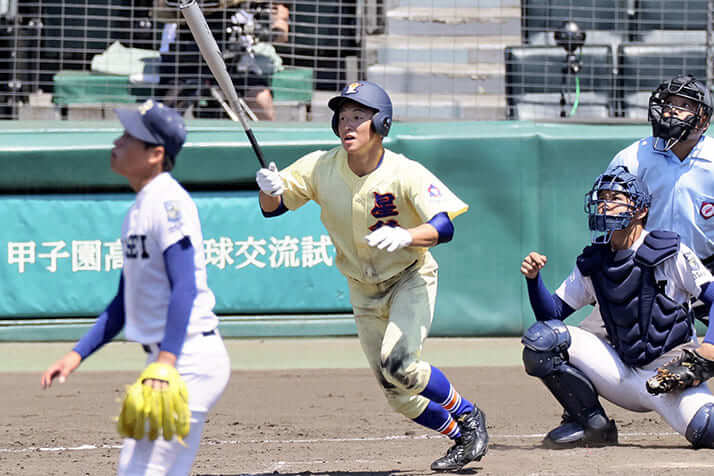

そんな期待を持って観戦したが、昨年の優勝校には奢りも油断もないようだった。2回までに8点を奪い、早々に試合を決めたかと思えたが、その後も徹底して犠打を試み、また「甲子園での思い出作り」的に出場する選手も一人としていなかった。

王者に盤石の試合運びをされ、星稜は終始苦しい展開を強いられた。それでも、グラウンドの選手たちの表情は最後まで明るかった。ベンチの大声がスタンドにいる僕にまで聞こえてきて、その声は終盤に近づくほど大きくなっていく。

1対10という大差をつけられ最終回を迎えても尚、選手たちに諦めている様子はなかった。ますます大きくなっていくベンチの声に気づいたとき、僕は不意に「もの悲しさ」の正体に触れた気がした。

最後まで諦めないこの姿を、たくさんの人の前で披露させてあげたいと思ったのだ。わずか3ヶ月とはいえ、間近で見てきた選手たちに対して、僕には親心に近い気持ちがあったと思う。ベンチの声をかき消す大歓声の中で、彼らに最後の試合をさせてあげたかった。

もう一つは、ベンチ入りできなかった選手に対する思いだ。センバツ出場校に対する救済措置として、今回の交流戦はおそらく成功だったと思う。観客はいなくとも、楽器の音は聴こえなくても、グラウンドの選手たちは間違いなく真剣勝負をしていたし、何より楽しそうだった。

では、スタンドの選手はどうだったか。何もかも批判しようとは思わないし、運営側がすべてお膳立てできるとも思っていない。でも、僕自身が補欠だったからよくわかる。背番号をもらえた選手にとってグラウンドがお披露目の場なのだとしたら、補欠の選手にとってはスタンドでのどんちゃん騒ぎこそが一番の晴れ舞台だ。

この夏のメンバー外の選手たちは、声を上げることさえ許されなかった。口をマスクで覆い、仲間とも一定の距離を保ち、拍手しか送れない3年生の補欠部員にとっても、この甲子園は「救済」となり得たのか。

この原稿を書いている今日、8月17日、甲子園での交流試合は無事全日程を終了した。

来年の今頃、甲子園に観客は戻っているのだろうか。ブラスバンドの奏でるメロディが鳴り響き、補欠部員が肩を組んで歌を歌い、グラウンドの選手の声をかき消しているだろうか。世界はどうなっているのだろう。

願わくは、今年だけが「特別な年」であって欲しい。

やっぱり甲子園にもの悲しさは似合わない。