八方塞がり「スーチー政権」に差し向ける習近平「救いの手」の裏側

今年11月から12月にかけて、ミャンマーでは総選挙が予定されている。

前回の総選挙では反国軍・民主化を掲げた「NLD」(国民民主連盟)が圧勝したことで、アウンサン・スーチーNLD党首が国家顧問兼外相として大統領の上に立って国政を統べ、内外からの民主化・国民和解への期待を追い風にして、2016年3月には勇躍と政権をスタートさせた。

あれから4年が過ぎた。予想に違わず、やはり“期待外れの5年間”だったように思う。

経済は一向に上向かず、ガソリン、野菜、米、肉類などの生活必需品の値上がりが止まない状況下で、2020年1月19日には最大都市のヤンゴンで最低賃金の倍増を要求する1万人規模のデモが行われた。

スーチー政権は積年の対立解消に動こうとするが、国軍側からの歩み寄りは見られない。少数民族による反政府武装闘争は相変わらず燻り続ける。ロヒンギャ問題は解決のメドすら立ちそうになく、欧米やイスラム諸国からの批判は募るばかりだ。

そのうえ、いわば八方塞がりのスーチー政権の前に新たな難問が現れた。世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスである。

完全封じ込めは至難

3月29日、ミャンマー政府は、

「タイへの出稼ぎ労働者の多くが国境閉鎖前の帰国を求めてタイ国境に押し寄せていることから、新型コロナ感染の爆発的拡大の恐れあり」

との警告を発した。

3月31日には最初の犠牲者が報告されている。ガンの治療のためにオーストラリアに滞在した後、ミャンマーへの帰路にシンガポールに立ち寄ったとのことだ。

米ジョンズ・ホプキンス大学の発表する「新型コロナウイルス感染マップ」を見ると、現時点(4月14日午前11時)では感染者は62名にとどまっているが、これまでの感染者数増加の推移からして、爆発的拡大の可能性は否定できそうにない。なお、同マップでは国名はミャンマーではなく、一貫してビルマとしている。

たしかに日・米・欧など先進諸国に比べれば圧倒的に少数だが、感染拡大の可能性は大であり、現在のミャンマー社会の衛生環境や医療態勢では新型コロナの完全封じ込めは至難と言えるだろう。

中国の医療援助外交の目的

そこに支援の手を差し伸べるのが、自らはいち早く新型コロナ制圧に成功したと内外に向けて喧伝する中国である。

習近平国家主席が武漢市を視察し、中国における感染状況が鎮静状態に入ったことを内外に向けて仄めかすようになった3月半ばを過ぎたあたりから、同政権は医療援助外交に転ずる。おそらく国内対策が一段落したことに加え、習近平一強体制が再構築されたからではないか。

先ず3月26日、中国から空輸された医療用防護服やマスクなどの医療支援物資がヤンゴンの国際空港に到着した後、中国の陳海・駐ミャンマー大使の手でミャンマー側に引き渡された。

その際、陳大使は「中国からの医療人材の派遣を積極調整中である」と語り、中国からの専門家派遣が近いことを示唆している。

3月30日、中国の巨大ネット・ビジネスグループである「阿里巴巴集団」傘下の「阿里巴巴公益基金会」と同集団創立者の名前を冠した「馬雲公益基金会」とが共同で贈った新型コロナ対策用医療物資(マスク・検疫試薬など)が、ヤンゴンでミャンマー側に贈呈された。

4月8日になると、感染症・看護・検査などの専門家に中医(漢方医)を含む12人で構成された医療専門家チームが、PCR検査機器・医療用マスク・医療用防護服などを含む5.3トンの医療器材を携えて、ヤンゴン空港に到着している。

3月26日の陳海大使の発言が早速、実現したのである。

医療専門家チームは滞在する15日間に、現地の専門家の訓練に当たるなど、ミャンマーにおける新型コロナ検査態勢の早急な整備・構築に努めることが予定されている。

中国側は善隣友好――ミャンマーとの「胞波(ミャンマー語で親戚・同胞を意味するBaut Powの音訳)関係」――を全面に押し立て、友好と経済協力をセットにした医療援助外交を積極展開する。

その目的が「一帯一路」の実現という“悲願”を達成するための環境整備であることは、容易に想像できるだろう。

重要な戦略的位置にある瑞麗

ここで最近のミャンマーと中国の関係を簡単に振り返っておきたい。

2019年11月21日、ミャンマー東北部最大の都市であるラショーで両国の「辺境経済貿易交流会」が開かれ、ミャンマー側からは茶葉、コーヒー、木工製品が、中国側からは食品、アパレル、建材、電子機器などが出品されたと報じられている。

かつては親中国系「ビルマ共産党」の最重要拠点の1つであったラショーは、現在では「一帯一路」の結び目であると同時に、両国国境をまたぐ経済回廊の要衝と位置付けられている。

筆者は20年ほど前に滞在した経験があるが、既にビルマ共産党の痕跡すら見られず、いわば“ミャンマー東北部在住華人社会の首都”としての役割を果たしていた。

ラショーから100キロほど北上すると、両国間最大の国境関門(ミャンマー側の都市がムセー、中国側が雲南省瑞麗市)に至る。

1月15日に雲南省の昆明海関(税関)が発表したところによれば、2019年に同関門を通過して行われた両国間の貿易総額は116.4億ドルで、前年比で14.5%増。ミャンマー側からは原油、天然ガス、農産品が、中国側からは電気製品に花卉類がそれぞれ輸出されている。延べで1672.4万人と484.6万台の車両が同関門を利用しているとのことだ。

2020年1月1日を期し、中国側からのミャンマー入国手続きが簡素化されたとの報告もある。

因みに、瑞麗は中国中央部を経て上海に繋がる国道320号線の起点である。

反対に、ムセーから南下すると、ラショーを経て中央部に位置するミャンマー第2の都市マンダレーに、さらに南下すると首都のネピドーからヤンゴンに通じる。もちろん、その先にはインド洋につながるベンガル湾が控えている。

ムセーから北西に向かい、北ビルマの要衝であるバーモ、ミートキーナ、フーコン谷地を経て西進を続けると、東インドに至る。

いわば中国の“熱帯への進軍”にとって、瑞麗は極めて重要な戦略的位置にあるのだ。

2020年1月後半には農業と観光部門での両国協力の成果が報じられ、3月に入るや主要な国境関門における交易が再開されている。

3月23日にはネピドーでの協議の結果、中国が農業・教育・情報技術などの発展を目的とする22項目のプロジェクトに関し、ミャンマー側に670万ドル余を提供することが明らかとなった。

なお原資となる「瀾滄合作専項基金」(メコン流域合作基金)は、2016年3月に北京の中南海に参集した中国、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ヴェトナムの6カ国首脳によって合意されたメコン流域の共同開発に対し、中国が申し出た中小プロジェクト対象の基金(5年間で総額3億ドル)である。

スーチー国家顧問を支持した中国

ミャンマーと中国の友好関係は、ロヒンギャ問題でも注目された。

ベンガル湾に臨むミャンマー南西部のラカイン州でイスラム教徒への迫害が表面化したのは、2017年8月。大勢のイスラム教徒がラカイン州と接する隣国のバングラデシュへ逃れ始めたのである。

以来、西側国際社会からの「ロヒンギャ族迫害は民族浄化である」との非難にも拘らず、スーチー政権はロヒンギャ問題の解決に積極的に動いてこなかった。それは「ロヒンギャ族」と言わず、一貫して「ラカイン州のイスラム教徒」と呼ぶ彼女の姿勢からも窺えるだろう。

こういった状況を打開すべく西アフリカのガンビアが動いた。13億人超の人口を擁する57カ国で構成された「イスラム協力機構」(OIC)を代表し、「ロヒンギャ族の追い出しはジェノサイド(民族大虐殺)条約に違反する」として、2019年11月にミャンマー政府をオランダのハーグにある「国際司法裁判所」(ICJ)に提訴したのである。

12月12日、ハーグで法廷に立ったスーチー国家顧問は、これまでの「内政問題であり、外国には干渉する権利はない」との主張に沿って、

「国内の衝突に終止符を打つのが我が国にとって最も重要なことである。ラカイン北部で2016年から17年に発生した武力衝突の再燃を回避することも、同じように重要である」

と発言し、婉曲ながらロヒンギャ問題発生に大きな責任を負う国軍を擁護する立場を明らかにした。

やはり昔日の“民主化の闘士”としてではなく、5300万人余りの人口を擁する国家の指導者としてICJの法廷に立ったということだろう。

ハーグへの出発前、国軍、ロヒンギャ族以外のイスラム教徒団体、少数民族武装勢力のワ州連合軍(UWSA)などが、ICJへの彼女の出席を歓迎する声明を公表した。

一方、12月7日には、ヤンゴンのセントマリー大教会で、彼女の支持を表明する大規模な礼拝が行われたと伝えられる。

西側の国際世論、それにOICの意向に逆らってでも従来からの自らの主張を貫こうとする彼女を支持するのは、国軍を筆頭とする国内勢力だけではない。

12月7日、彼女はミャンマーを訪れた中国の王毅国務委員兼外相と会談した。この会談に関し中国外交部新聞司の趙立堅・副司長は翌8日、会談の席でスーチー国家顧問が「中国の断固たる支持に感謝を表明した」ことを明らかにしている。

本気モードの親中姿勢

スーチー国家顧問の親中姿勢は、どうやら本気モードとも感じられる。

2016年に政権を掌握するや、ASEAN(東南アジア諸国連合)域外で最初の訪問先として中国を選んでいる。

翌2017年5月には北京で開催された「一帯一路」に関する国際会議に出席し、習国家主席との会談においてミャンマーのインフラ整備と貿易拡大に関する協力を取り付けた。

2018年には、「一帯一路」に関するミャンマー政府側のカウンターパートとも言える「一帯一路実現委員会」の議長に、自ら望んで就任したという。であればこそ中国側の評価も高いようだ。

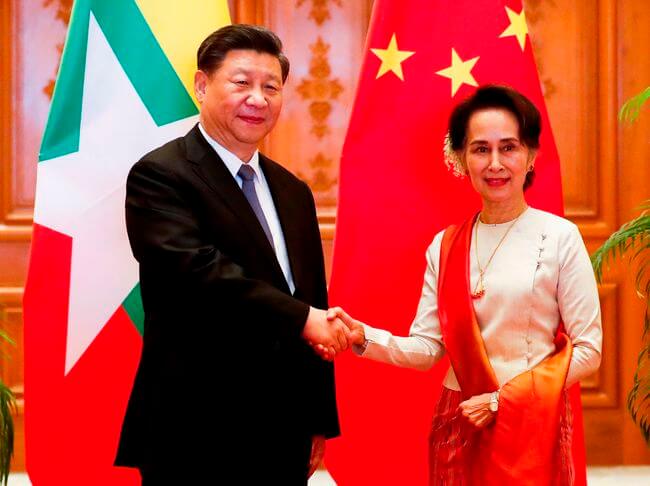

2020年1月17・18日には、習国家主席がミャンマーを訪問している。両国の国交樹立70周年記念式典への参加が予定されていたとはいえ、武漢を震源とする新型コロナ感染が拡大の勢いを増していた時期であり、訪問の延期、あるいは中止も可能であったはずだ。

だが、それを押してまでミャンマー訪問にこだわった背景には、やはり習政権の「スーチー国家顧問のミャンマー」に対する強い関心――ミャンマーへの影響力の拡大――があっただろう。

両国首脳会談後に発表された共同声明では、「中緬命運共同体(中国・ミャンマー運命共同体)の整備・育成」が謳われている。

両国政府の間では、南西部ラカイン州のチャオピュー経済特区(SEZ)開発と同SEZ内の深海港建設、前記の「ムセー=瑞麗国境関門」を中心とする一帯の共同開発など、約30項目のプロジェクトに関する覚書が調印されている。

いずれも従来からの案件ばかりであり、新鮮味はないとの批判も聞かれる。内外からの批判を容易に招くことから、総選挙を控えているスーチー政権としては対中関係に一定の距離を置きたかったのではないか、との分析もある。

だが、チャオピューSEZと「ムセー=瑞麗国境関門」関連の開発だけでも、それが「一帯一路」に深く関わっていることを考えれば、早期実現に向けた習政権の強い意志が感じられるのだ。

同会談では、ミャンマー中部を経てチャオピューと「ムセー=瑞麗国境関門」を結ぶ経済回廊構想についても覚書が交わされたが、このルート上には、ヤンゴンに次ぐミャンマー第2の都市であるマンダレーがある。同地では、ミャンマー人が「中国の植民地」と呼ぶほどまでに中国の存在感が増している。

かつて筆者がマンダレーからラショーまで車で移動した際、すでに郊外には中国向けビジネスで財を成したルビー業者の邸宅が林立していた。ラショーまでの街道には、中国向け物資(石油、果実、仏像など)を運ぶ大型トラックが続き、沿道のガソリンスタンド、レストラン、土産物屋では中国語が飛び交っていたほどだ。

それから既に20年ほど経っている。いまでは「中国の植民地」ぶりが顕著になっているに違いない。

カギとなるミッソン・ダム工事再開

おそらく中国にとっての大きな懸案は、テイン・セイン元大統領による2011年9月の工事凍結宣言以来、建設が中断している北部カチン州ミッソンの巨大ダムの工事再開だろう。現地に詳しい友人によれば、現場関連施設は厳重に管理されており、工事再開に即応できる態勢が維持されているという。

スーチー国家顧問もNLDも、2015年の前回総選挙までミッソン・ダム建設に反対していたものの、政権掌握後、建設工事再開に関しては口を閉ざしたままである。

ミッソン・ダムの完成は同時にミャンマー中央部を南北に貫流する“神聖なるヨーラワディ(イラワジ)河”の環境汚染に繋がるが、中国への売電によって莫大な外貨収入が見込まれる。それだけに環境か外貨か、スーチー政権としては早晩に結論を出す必要があろう。来るべき総選挙の大きな争点になることも考えられる。

習政権にとっても、遅れた中国西南部の社会経済開発のためには電力が必要不可欠であり、「一帯一路」に大きく関わってくるだけに、簡単には引き下がれない問題だ。

ミッソン・ダム工事凍結問題にどのような結論を出すのかという問題は、スーチー政権と習政権のみならず、ミャンマーと中国の今後を占うカギと言えるだろう。

ミャンマー経済の現状を見ると、製造業部門では日本や欧米からの外資を呼び込み、縫製業が堅調だ。

だが、新型コロナ問題によって、原料の大口輸入先である中国からの供給が滞り気味である。じつは競合関係にあるカンボジア、ヴェトナムも中国からの原料が頼りだ。縫製業部門だけをみても、スーチー政権が中国頼みであることが浮かび上がってくる。

少数民族との緊張は高まるばかり

スーチー政権もまた歴代政権と同じように、中央政府に対し反政府武装闘争を繰り返す「アラカン軍」(AA)、「タアン民族解放軍」(TNLA)、「ミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)、「カチン独立軍」(KIA)など、約20の少数民族武装勢力の動向に振り回されるばかりだ。

ラカイン州で結成されたAAが北部のカチン州に本部と訓練センターを置き、かつては100人ほどの勢力だったのが今では7000人を超えるまでに拡大している。そればかりか、他の武装勢力との共同作戦も見られる。

2019年12月19日、ラカイン州南部マナウアン島の太陽光発電施設見学に向かったスーチー国家顧問を待っていたかのように、爆弾テロ事件が発生している。幸い犠牲者はなかったものの、スーチー政権発足当初の“和平ムード”がウソであったかのように、中央政府と少数民族との緊張は高まるばかりだ。

中国国境沿いの少数民族の多くが漢族の末裔であり、また複雑な国境を挟んで同じ民族が日常的に往来しているだけに、少数民族対策でも中国政府に多くを依存するしかなさそうだ。

総選挙を見据え、スーチー党首の政治姿勢に反発して同党首と袂を分かち、NLDとの共闘を断った勢力や、少数民族による政党も動き始めた。

だが問題は、やはり国内最高・最強の政治勢力である国軍の動向だろう。

ICJ出廷以降、スーチー国家顧問に対する支持が徐々ながら上昇しているようで、「6対4で総選挙勝利の可能性あり」との声も聞かれる。

総選挙の行方は「一帯一路」の将来に大きな影響を与えるだけに、習政権としては今後、急務の医療部門を軸に、スーチー政権への一層の支援を展開するだろう。

スーチーに重なる「独裁者」の姿

こう最近のミャンマーを概観してみると、ある種の既視感に囚われる。

欧米諸国の経済制裁を受け苦境に立っていたミャンマーを、1992年から2011年まで率いたタン・シュエ上級大将だ。彼は徹底した軍事独裁体制を布く一方、経済的生き残りを対中関係に求めた。

当時、反独裁・民主化闘争の最前線に立っていたアウンサン・スーチー支持の立場から書かれた『ビルマの独裁者 タンシュエ 知られざる軍事政権の全貌』(べネディクト・ロジャーズ 白水社 2011年)は、

「国際社会を満足させるのに必要最低限な約束はするのだが、国際社会は毎回これを歓迎する。そして毎回、圧力がなくなると、タン・シュエはひっそりと約束を放棄する」

と記した後、タン・シュエ上級大将の発言として、こう伝えている。

「中国との関係は保身のため以外の何ものでもない」

「永遠の敵とか永遠の友人とかいうものは存在しない」

「中国が好きだから仲よくしているのではない」

同書が描き出すタン・シュエの姿は、現在のアウンサン・スーチー国家顧問に重なるように思う。ミャンマーが現在置かれている内外状況が、タン・シュエ独裁政権当時と極めて近いからだろう。

いま習政権は、日本や欧米の先進諸国が新型コロナ封じ込めに専心している虚を衝いて、東南アジア大陸部での外交攻勢を強めている。猖獗(しょうけつ)を極めているとはいえ、いずれ新型コロナの封じ込めに成功するだろう。

その先、つまり“新型コロナ後”の東南アジアを想定した時、習政権が現に進める医療支援の意味を軽んずべきではない。