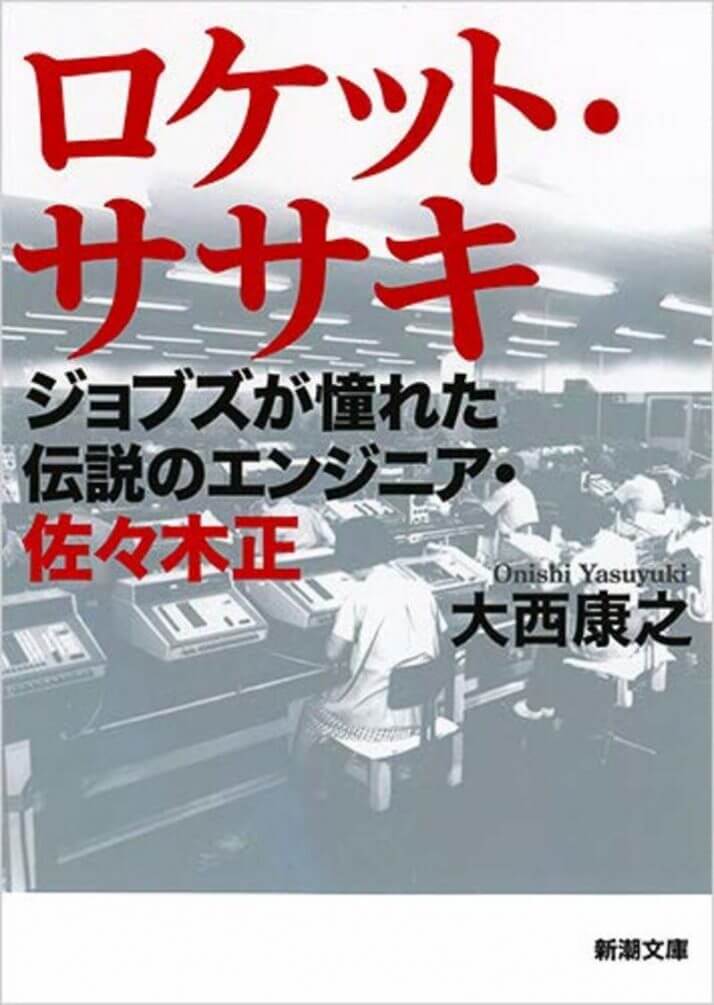

『ロケット・ササキ』外伝(2)「MOS-LSI電卓」を作った「吉田幸弘」

吉田幸弘は中学、高校時代に腎臓病を患い、社会人になるまで治療を受け続けた。スポーツはからっきしで、国語や社会の授業は苦痛で仕方なかったが、数学には特異な才能を見せた。高校生の頃には独学で大学レベルの高等数学をマスターし、教師を驚かせた。必然的に、大学は数学と物理で受験できる同志社大学の工学部を選んだ。

「少し変わっているが、頭は飛び切りいい」

大学では論理数学を専攻し、当時最先端だった「多値論理」にハマった。このころの同志社では、京都大学の教授を退官した電子材料研究の大家・阿部清が工学部の教授をしていた。阿部は、日本でいち早く金属材料に代わる半導体材料としてシリコン樹脂の重要性に気づいた研究者であり、日本の半導体産業の黎明期に大きな足跡を残している。

阿部が京大の教授だった時の教え子の1人が佐々木正である。佐々木は第2次世界大戦が始まる直前、京大在学中に逓信省の研究所に引き抜かれ、電話用の真空管の開発に携わり、軍の命令で真空管を製造する川西機械製作所(後の神戸工業)で働いた。

戦後、神戸工業の取締役になった佐々木は、業績悪化の責任を取って同社を辞め、研究者として母校の京大に戻るつもりだった。それを強引に引き抜いたのが早川電機工業(現シャープ)の創業者、早川徳次だった。

1964年に早川電機に入社し、「コンピューター、半導体をやってくれ」と早川に頼まれた佐々木は、同志社で教鞭を取っていた恩師の阿部に「コンピューターをやりたいのだが、いい学生はいないか」と相談した。阿部が「少し変わっているが、頭は飛び切りいい」と紹介したのが吉田だった。

「飛び切り頭のいい」吉田は、日立製作所や関西電力からも内定をもらっていた。しかし、長男なので大阪を離れるわけにはいかず、日立は断念。関西電力は電柱を登る研修で嫌になった。

早川電機は当時、労働争議で揺れており株価は56円。「いつ潰れてもおかしくない」と言われていたが、「少し変わっている」吉田は、「コンピューターがやれるならどこでもいいです」と阿部に勧められるまま、早川電機に入社した。1956年のことである。

そのころ、早川電機は真空管の代わりにトランジスタを使った「電卓」を開発していたが、重さ50キロを超える代物で「卓上」と呼ぶにはあまりに大きかった。小型化するにはトランジスタの集積度をあげてIC(集積回路)からLSI(大規模集積回路)にするしかない。

シンプルで美しい公式は「正しい」

1966年のある日、電卓を開発している第6研究室の責任者、浅田篤が技術者を集めて言った。

「うちはこれからLSIをやる。しかもドクター(シャープ社内では佐々木のことを「ドクター」と呼んでいた)は『MOS(金属酸化膜半導体)で行く』と言っている。相当、難しい開発になると思うが、我こそはという者はおらんか」

部屋はシーンと静まり返った。

当時のトランジスタはバイポーラ型が主流だった。バイポーラ型ICは構造が複雑なため、これ以上、集積度をあげるのは難しい。そこで構造が単純で集積度をあげやすいMOSに注目が集まった。

その名の通り、シリコンウエハーの上に金属酸化膜で回路を焼き付けるMOSは、とにかく性能が安定しない。環境によってどんどん特性が変わるため、半導体研究の第一人者である大学教授でさえ、「ローレライの魔女」と呼んで恐れる代物だった。100個作って使えるチップが数個という惨状で、「量産は無理」と言われていた。佐々木はそのMOSを民生品の電卓で使うと言い出したのだ。

(いくらドクターの指示でも、MOSはダメだ)

普段は勇ましい第6研究室の強者どもも、この時ばかりはみな、黙って俯いている。

(まあ、そうだよな。俺だってやりたくない)

そう思って浅田が技術者たちを見渡していると、隅っこの方で小さく手を挙げている男がいる。吉田だった。

「吉田か。君、本当にMOSをやりたいのか」

「はい」

数学屋の吉田はMOSの構造のシンプルさを「美しい」と感じていた。数学の世界において、シンプルで美しい公式は多くの場合「正しい」。技術者たちが恐れた歩留まりの低さも、生産現場を知らない吉田にはあまりピンとこなかった。

「君、入社何年目だ」

「今年から2年目になります」

「そうか」

浅田の頭に浮かんだのは「駄目で元々」という言葉だった。エース級の技術者を貼り付けてモノにならなければ、第6研究室にとって大きな損失だが、2年目の吉田をMOSに貼り付けてもダメージは少ない。

「そんなら、君がやってみるか」

こうして吉田とMOSとの格闘が始まった。

3日3晩徹夜の配線作業

佐々木は「MOSで電卓を作る」と言ったが、半導体メーカーではないシャープは、自社でMOSを作れない。吉田の最初の仕事は、実際にMOSを作ってくれるメーカーを探すことだった。

当時、日本の半導体メーカーは米国の半導体メーカー・フェアチャイルドなどからバイポーラICの作り方を習い、ようやく国産ICを量産できるレベルに到達したところだった。そのため、開発と設備の投資は全てバイポーラICに向けられていた。だが、会社の方針に逆らい「異端児」と言われながら頑固にMOSの生産に取り組んでいる技術者を吉田は見つけた。日立製作所武蔵工場の生産技術部にいた大野稔である。

大野はバイポーラ全盛の時代に逆らうように、MOSFET(金属酸化膜電界効果トランジスタ)の研究に没頭していた。

「構造が簡単で動作原理が単純だから、絶対に将来性がある」

大野のMOSに対する考え方は吉田に近いものがあった。吉田は大野が作った試作レベルのMOS-LSIを売ってもらい、大阪に持ち帰って電卓の基盤を作った。吉田は大野が作るMOSを半ば冗談、半ば敬意を込めて、「ミノル・オオノ・セミコンダクターのMOS」と呼んでいたが、後にMOSが日の目を浴びるようになると、これを本気で信じる者までいた。

全ては手作業である。50センチ四方の基板の上に400個のMOS-LSIを並べる。そのボードを10枚繋ぐと、理論上は計算機としての役割を果たすはずだ。ただし、計4000個のMOS-LSIの中に1個でも不良品があったり、回路の接続に1カ所でもミスがあったりすれば動かない。

吉田は研究所に泊まり込み、配線作業を続けた。真夜中に尿意を覚え、トイレに行こうと席を立った。意識はトイレの方向に向かうのだが、足は逆方向に動いた。

(あかん、頭と体がバラバラや)

気の遠くなるような作業を3日3晩徹夜して続け、ついに吉田は4000個のMOS-LSIの配線を終えた。

動かなければ最初からやり直しである。震える指で電源を入れると、ブラウン管のディスプレーに数字が浮かび、電卓は正常に動いた。

(さすが大野さんのMOSや)

吉田は大野が作った4000個のMOS-LSIに1つも不良品がなかったことに感動した。その4000個を理論通りに配線した自分の偉業には気づいていなかった。

吹き飛ばされたロックウェルの不信

吉田が作った電卓の試作機を見て驚いたのが、佐々木がMOS-LSIの量産を依頼していた米ロックウェルだ。アポロ宇宙船の司令船を作っていたロックウェルは、軍需向けにMOS-LSIを作っていた。軍需なら歩留まりの悪さは問題ではない。不良品にかかったコストを製品に上乗せすれば、米航空宇宙局(NASA)はその値段で買ってくれたからだ。ソ連との冷戦下で宇宙開発を競っていたアメリカ政府は、金に糸目をつけなかった。

だがコストにシビアな民生品では、そうはいかない。当初、ロックウェルは採算性を求められる民生向けに、MOSを作ることには消極的だった。だが佐々木はこう言ってロックウェルの経営陣を説得した。

「いつまでも東西冷戦が続くと思わないほうがいい。デタント(緊張緩和)が進めば、軍事予算がごっそり削られ、軍需だけでは食っていけなくなる。今のうちに民生に進出しておいた方がいい」

それでもロックウェルはMOS-LSIの電卓には懐疑的だった。

「そもそも、そんな電卓が敗戦国の日本の会社に作れるのか」

ロックウェルの不信を吹き飛ばしたのが、吉田の作った試作機だった。吉田が作った不恰好な試作機は、これまで民生品では誰も使ったことのないMOS-LSIだけで動いていた。

「この試作機を作った技術者を共同開発のプロジェクトに加えてほしい」

ロックウェルからの要請で、吉田は渡米し、ロックウェルの技術者と一緒に電卓用のMOS-LSIを開発することになった。

生まれて初めての飛行機に乗ってアメリカに着いた吉田を見て、ロックウェルの技術者たちは驚いた。その時の吉田はまだ25歳。ヒョロヒョロの体に黒縁眼鏡をかけ、ギョロリとした目玉だけがやけに目立つ。

「本当に君があの試作機を作ったのか」

「イ、イエス」

英語が喋れない吉田は、相手が何を言っているのかよく分からなかったが、とりあえず「イエス」と言っておいた。

本格的な開発が始まるまで、吉田はロックウェルが用意してくれたアパートの近所のアイスクリーム・パーラーに通い、仲良くなった10歳の女の子に英語を習った。haveとgetとgoを使えば、言いたいことのほとんどは伝わることを学んだ――。

こうして、「電子立国日本」の礎を作った若き技術者たちは、「坂の上の雲」を目指して一歩、また一歩と進んでいったのである。