混浴文化があらわす大らかな生の肯定/『混浴と日本史』

タイトルが「混浴の日本史」でなく、「混浴と日本史」である点がミソのように思われる。「混浴の日本史」だと関心は初めから混浴に限定され、起源はいつか、どんなエピソードがあるかなど日本の混浴史が、やや好色なまなざしでたどられるはずだ。ところが「混浴と日本史」だと関心はもう少し広くなる。混浴が好きでならない日本人庶民の心と、これまで日本の歴史と文化を形作ってきた根本の力との間に、相同にせよ相反にせよ、なんらかの関係を見出そうとする立場である。比重が、混浴から日本文化へと少し移る。

著者は混浴の原型を、出雲風土記や常陸風土記に見える「湯あみ」「川あみ」だとする。湯あみ、川あみとは水遊びのこと。「歌垣」に等しいという。一年のうちの季節を定め、歌を交わしながらする男女の交歓で、必ず山野の水辺でなされたらしい。性を通じての生と豊穣の讃歌だ。

ついでながら歌垣は「かがい」と読まれ、ずっと後代になっても色町を「かがい(花街)」と称したのはその遠い残響かもしれない。湯あみ、風呂サービスはたしかに今も風俗地区(現代版花街)に必須アイテムのようである。

そうした歌垣の民俗を神話的に表現したものが、「禊(みそ)ぎ」だと著者は見る。たとえばイザナギが黄泉の国から逃げ帰り、日向の国で禊ぎをしている時に、ヤソマガツヒ以下多数の神々とアマテラス、ツクヨミ、スサノヲの三貴神が生まれる。この場面こそ最初の禊ぎだとされるが、それが水辺での交歓を前提とした新生命の誕生である限り、庶民のする川あみ、歌垣と異ならない。日本においてはモノを生む力、生み出す営みは禊ぎという神事にまで昇華されたのだ。

モノを生むのは神のワザ。人のたくらみの及ぶところではない。日本人にはそんな生命力や生産力に対する畏敬・尊崇の念が強い。ウブスナ信仰やムスヒ信仰である。だからこそ混浴は神事にまでされる一方で、幕府や新政府による風紀面からの度重なる禁止令はまるで徹底されない。その都度、無視され形骸化されてきた。そうしたギャップの中にこそ、日本の本当の姿があると著者はいう。

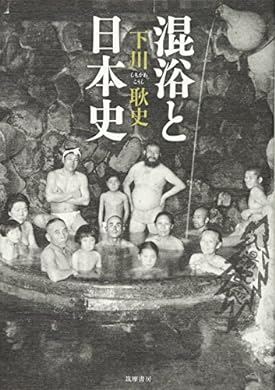

浦賀に来航したペリー一行の混浴を見る目は、ほとんどケダモノを見る目だった。以来外国の評判を気にした裸と混浴の禁止令は真剣度を増す。しかるに明治の中頃に来日した女性旅行家の中には、かえって混浴に西洋的基準とは異なる大らかな生の肯定があることを理解する者も現れる。現在でも温泉で、入り口こそ男女別々でも湯船が一つのものや、男湯に女性客が押しかけ湯船を二つにする理由のないものなど、珍しくもない。

日本人の混浴を促してきたのは、明らかにスケベエ心だけではないようだ。