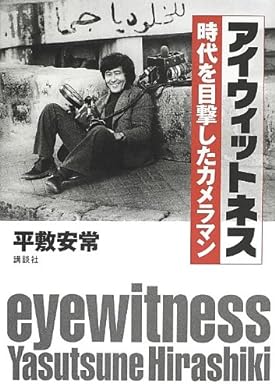

現代史を証言する等身大の回想記/『アイウィットネス 時代を目撃したカメラマン』

アメリカの三大ネットワークのひとつ、ABCのカメラマンとして四十年、報道の第一線にいた著者の回想記は、ユーモラスでみずみずしく、少しせつない。

ベトナム戦争取材については大宅賞受賞作の『キャパになれなかったカメラマン』にくわしい。サイゴン陥落のとき三十七歳。「『おまけ』という気持ちの方が強かった」、その後から二〇〇六年に退職するまでを回想した本書もまた、現代史の貴重な証言となっている。

アメリカのテレビ局のカメラマンがカバーする範囲が広い。西ドイツ勤務のときは、ヨーロッパだけでなく中東やアフリカでも何かあれば現地入りしてカメラを回した。イラン革命やフィリピンのマルコス大統領失脚など数々の歴史的瞬間に立ち会ってきた。

報道関係者の回想では珍しいことに、自分を大きく見せる手柄話は少ない。たとえばローマ教皇の葬儀の取材で上空から撮影し独自映像をものにしたときはヘリ操縦士の手柄にする。背の低さをカバーする、脚立を駆使した撮影法は笑い話に、失敗は克明に描く。後進の参考になればとの思いからだろう。

さまざまな土地に尊敬するカメラマン岡村昭彦の足跡を感じ、過去のだれかの作品を参考にいい映像がとれたときはそのことに触れる。記者やカメラマンだけでなく、音声や現地採用の運転手、ビデオテープの運搬担当者らもチームの一員とみて、彼らのすぐれた働きを描く。

これだけ長く海外で仕事をしながら著者は英語が得意でない。ドイツに住んでも「ポテトサラダ」をドイツ語で言えない。それでもモスクワ支局で働いたときは、なんでもかんでも〈ハラショー〉で引き受け、また応援に寄越せという要望が出た。イラン革命のデモの取材で群衆に取り囲まれ殴られると、山刀を振り上げる相手の大男の両頬にイラン式の挨拶のキスをして事態を静めた。

心を開いた空気は伝染するのか、チェコでソ連のブレジネフ書記長を警護するSPに車を使わせてと頼まれたり、アメリカのゴア副大統領候補に脚立を貸せと言われたり。ありえない事態に何度も遭遇、それが独自取材へつながっていく。

現場へ踏み込む果敢さの一方で、用心深く引き返すこともある。〈生き延び、生き残り、リポートを持ち帰り、弱虫でも明日も取材できる方を選ぶべきだ〉。ベテランから聞かされてきた言葉は〈そのベテランでさえ負傷した〉と続く。

著者にもベトナムの後遺症は残る。辞めるまで、どんなスクープをとっても戦争のリポートでは賞をもらおうとしなかった。ともに戦った友人たちへのレクイエムでもある本書は、報道人の倫理を描き、現在のジャーナリズムの姿を映し出す鏡としての機能をもつ。