「あえて決断まで時間をかけない」が、あなたを日々の疲労から救う

生きることは、決めること。毎日の生活は「決断」の連続だ。小さなことから大きなことまで、人は1日に3万5000回も決断しているともいわれている。その「決断疲れ」から解放されるためには、「決断の仕方を変える」ことが大切。では、どうしたら……?

今日から始められるコツをご紹介する。(引用はすべて堀田秀吾氏の『決めることに疲れない 最新科学が教える「決断疲れ」をなくす習慣』より)

***

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

あえて短時間で決める

まず、自分にとって正しい判断をするために、すぐに取り入れられる方法をご紹介しましょう。まずは“決めるまでに時間をかけない”ということです。

オランダ・アムステルダム大学のダイクスターハウスらは、考えすぎないことが大事だということを示す、次のような実験を行っています。

実験では、被験者に4台のタイプの異なる中古車について説明を行います。4台のうち1台だけは明らかにお買い得だとわかる車を混ぜました。

被験者を次の2つのグループに分けます。

グループA:考える時間をたっぷり与える

グループB:パズルをさせることで、意図的に考える時間を与えない

まず双方のグループに、難しい説明をせずに選んでもらったところ、グループ間でお買い得の車を選ぶ割合に、差はありませんでした。

次に、燃費やトランクのサイズといった細かい部分も含めて複雑な説明をし、再度選んでくださいと指示をしました。

すると、グループAは、お買い得の中古車を選んだ人が25%以下に減ってしまったというのです。4台の中から当てずっぽうに選ぶことと変わらない確率にまで下がってしまったわけです。

一方、グループBは、複雑な情報が増えても60%の人がお買い得車を選ぶことができたといいます。あえて関係のないパズルをさせて、あれこれと考える時間を意図的に奪ったことで、「彼らは不要な情報を捨てて、重要な情報にだけ集中して選択することができた」とダイクスターハウスらは分析しています。

この実験から、たくさんの情報と時間を与えられると、かえって人は間違った決断をしてしまうということが分かると思います。何かに迷っているとき、どうしても「もう少し考えてから……」と決断を保留しがちです。ですが、次項で説明するような“外せないポイント”だけは押さえてあえて短時間で決める、と意識してみましょう。

選択肢を「見える化」する

「選択のパラドックス」という言葉をご存じでしょうか?

選択肢がないことは不幸だから、選択肢が増えることは歓迎すべきこと。しかし、増えすぎると再び不幸になってしまう――。選択肢が多すぎると、人はかえって二の足を踏み、何もしない(できない)という選択をしてしまうといいます。

コロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガーは、ベストセラーになった、“The Art of Choosing”(邦題『選択の科学』)の中で次の事例を紹介しています。

スーパーでジャムを販売する際、試食の数が6種類と24種類とでは、売り上げはどう変わるのか?という実験を行いました。6種類のジャムを用意すると、試食に立ち寄ったのはお客の40%、24種類では60%でした。それにもかかわらず、実際にジャムを買ったのは、6種類のときの方が多かったのです。

こうした傾向を、「決定回避の法則」と「現状維持の法則」と言います。「決定回避の法則」は、選択肢が多すぎると、かえって選べなくなること、「現状維持の法則」は、その結果、馴染みのあるものを選んでしまうことです。

ジャムの選択肢が多すぎて選べなくなるのは「決定回避の法則」によるもので、その結果、「面倒だから馴染みのある6種類から選ぶ」という現状維持を選択してしまうのです。

選択肢が多いから疲れる……。ということは、選択肢を絞ればいいのです。

たとえば、あなたが引っ越しを検討している場合。

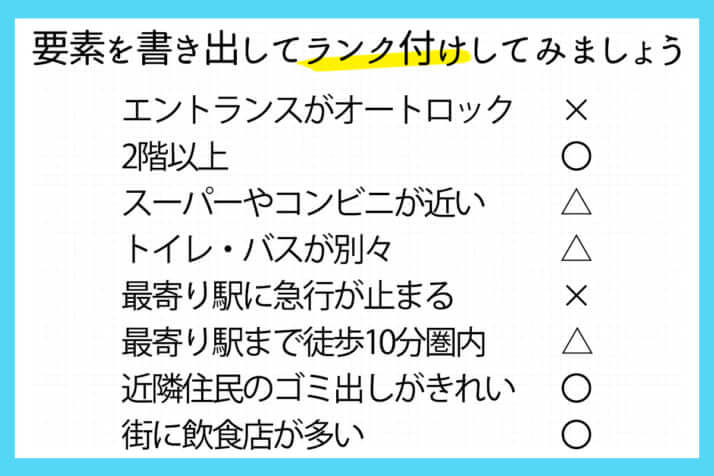

自分が新しい住居に求める中で特に重要なものを「マル」、求めていないけどあったらうれしいものを「サンカク」、特に必要としていないものを「バツ」という具合に、要素を書き出してランク付けしてみましょう。

このように書き出すことで、考慮すべき選択肢が減り、脳への負担が少なくなります。

東京から長野に移住した私の友人は、移住先を選ぶ際に心がけたのは「青い鳥を探さないこと」だと話していました。

「寒いところは嫌だ」「それなりに都会的な場所がいい」などの条件をあれもこれもと追うと、「いつまで経っても決められない」と教えてくれました。移住の一番の目的だった「子どもの教育環境」に的を絞ることで、ベストな判断ができたそうです。理想を追いかければ追いかけるほど、現実とのギャップは開き、決断できなくなるのです。

あらかじめ自分の中で満足できるラインを見出せるように、悩んでいる事柄について、自分が求めているものを可視化し、選択肢を減らしてみる。たったこれだけで、自分が下した決断に自信を持てるようになります。自分の欲を「見える化」した上で決断しているのですから、安心感も伴います。

ルールに沿って決断する

自分の中でそこまで重要視していない選択について、あらかじめルールを決めてしまうという考え方は、とても有効です。

私の場合、食べることは好きでも、人生の豊かさに直結するような重要な要素とまではなりません。ですが、初めて入ったお店だとやっぱりどのメニューにしようか迷うし、できれば美味しいものに出会いたいと思ってしまいます。

そのため迷ったときは「シェフのおすすめ」か、その店の「看板メニュー」しか頼まないと決めています。

つまらない奴だなと思われるかもしれませんが、これならめったにハズレがありませんよね。食べている最中に「失敗したな」などと自分の決断にガッカリしないためのリスクヘッジとして、定番・オーソドックスなものをチョイスするようにしているのです。

自己決定をすることが幸福度を高めるという研究もあります。

こうしたルールに沿った決断は、自分のポリシーに基づいた決断であり、失敗したとしても、後悔がほとんどありません。「決め方のルール」をあらかじめ決めておく。ぜひ試してみてください。