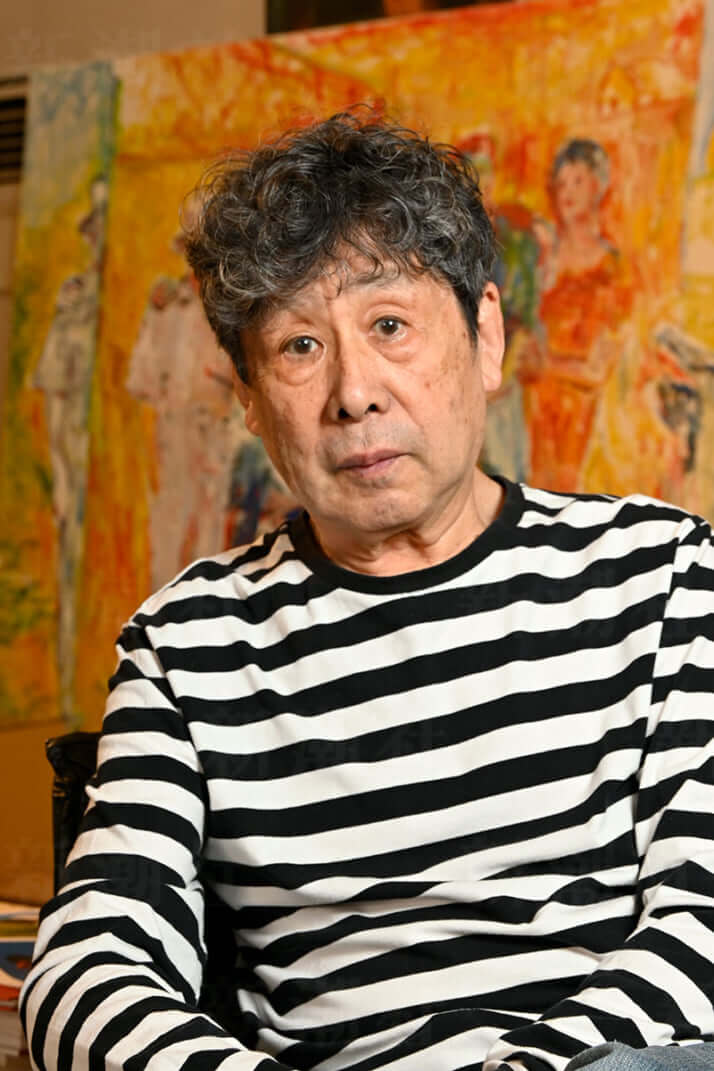

「言葉が出てこない」「常に物を探している」 88歳の横尾忠則が考える“ハンディキャップ”との付き合い方

最近、困ったことが起こっている。物忘れの激しさです。物忘れなのか、もともと知らないことなのか、その区別はつきにくいのですが、人と話していたり、こうして文章を書いている最中に、言葉が出てこなくなっていることに自分でも気づいているのです。

もともと語彙の多い方ではないのですが、その少ない言葉が、さらに少なくなってしまっているのです。

先ず、スッと出てこない言葉は漢字の熟語の言葉とカタカナ語、それと固有名詞、時には普通名詞さえも出てきません。漢字で表現される言葉の多くは、抽象的で観念的な言葉です。その言葉が出ないために、会話が突然ストップしてしまい、話が前に進まなくなってしまうのです。

その出てこない言葉に代る別の言葉があればいいのですがその別の言葉さえ出てきません。すると、その言葉の内容に近い別の言葉が出てくるよう思考を総動員するのですが、なかなか適確な言葉が出ないのです。話相手にその言葉を語らせようとするのですが、相手は僕の心境がなかなかわからないために、話はここで行き止りになってしまいます。中には勘のいい人がいて、僕が捜そうとしている言葉を見つけて、助けてくれる場合がありますが、こういうことは実にまれです。

具体的な話ではなく抽象的で観念的な話ができない場合は、もうそこで会話は完全に中断です。でも小さい子供などは大人のように豊富な語彙は持っていないのでわずかな言葉で語ります。だから子供は本心で物を言います。では大人もそういう具合に子供になったつもりで話した方が、本心が語れることになるのでは? と思いますが思考の組立てが子供的ではないのでやっぱりダメです。

文章を書く時だって同じです。たった一字の漢字で語れる内容の言葉が出てこないために、まわりくどい文章になります。僕はこの文章を書きながらすでに、もっと適確な言葉が出ないために、なんだか綴り方の練習のような文章になっているように思います。まあ、もともと高度な内容など語る自信はないのですが、もう少し単純で短かくて、ビシッと言えてしまう言葉があるはずなのです。それが出てこないというか、表現できないのです。もっと内容の濃い表現がしたくても、現在の僕は日に日に、一日あたり何十字もの言葉が僕の言葉の貯蔵庫から消滅していっているのです。

言葉の物忘れだけではなく、行動の物忘れもあります。お昼に食べた物がなかなか思い出せないのです。それと常に物を捜しています。何をどこへ置いたのかが、思い出せないのです。また電話を掛けたものの相手に話す用件が何んだったのか忘れているので、思い出したらまた掛けます、と言って電話を切ることも度々です。

それとまた、よく似た行為をすることがあります。同じ行為を反復してしまうのです。絵では同じ絵を意図的に反復することがありますが、これは意識的行為なので忘れて同じことをやってしまうのとは違います。

日常生活では物忘れが激しいために困ってしまうことは多いですが、絵では、そういうことはないので助かっています。日常的には無意識行為が多いのに絵ではなぜか意識的な行為をします。

絵で何かを描こうとして、その何かが思い出せないというようなことはないです。例えば蛙を描こうと思ったのに、ペットボトルを描いてしまったというようなことはありません。絵の方でも少しくらいの記憶喪失があった方が面白い絵が描けるのにと、空想することはあります。

蓮の葉にいた蛙が、水の中に飛び込む絵より、蓮の上にあったペットボトルが水の中に飛び込む絵の方が面白いですよね。

でも、もしこのような目茶苦茶な絵が描ければそれはそれで最高に面白いのですが、それでは画家の記憶がないまま、画家自身が自分の絵が認識できないんだから、画家としての存在価値はありませんね。

ですが、時々、まだらに記憶が曖昧になるのなら、この程度であれば、少しは歓迎してもいいかなとは思います。

芸術には狂気というのがつきものです。花鳥風月みたいな絵はちっとも面白くないので、絵は多少狂気じみていた方がいいのです。だから僕は記憶喪失もほどほどにあった方が創造的ではないかと考えていて、それほど心配はしていません。

まあ老齢が進めば進むほど、肉体的、精神的ハンデキャップが増えてきます。ですので、このハンデキャップを廃除するのではなく、受け入れるようにして、日常生活の中で上手く活用する方向に持っていく必要があるのではないかと僕は思うのです。

そのことによって未体験の領域で思わぬ発想に出くわすかも知れませんよ。