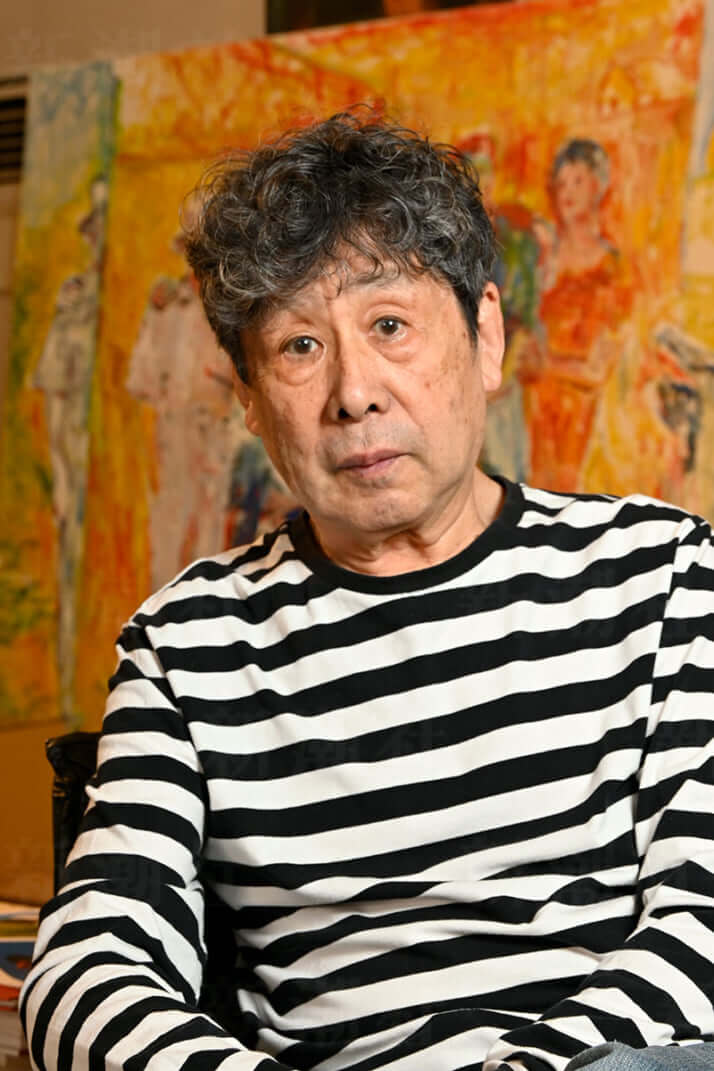

「死」をデッドラインではなくスタートラインに 横尾忠則流“命の賞味期限”の捉え方

最近はどういうわけか次から次へと友人知人の著名人が死にます。どういうわけかと言ったが、やはり老齢になって持ち時間が失くなったから死ぬんですが、別に昨日、今日に始まったわけではなく、その人に死期が訪れたから死ぬんです。

昔はそんなに死んでいなかったのに、死ぬ人が増えているように思うのは、自分の年齢が死ぬ頃合いになってきたためで、昔はまだ若かったので、若死にする友人知人がいなかったからです。

これはどういうことかというと、自分の死も近づいてきたということです。死というのはなんとなく心細いものですが、と言ってどうすればいいのだ、というようなものでもないのです。大人しくして死ぬ順番を待つしか他にすることがないんです。

命の賞味期限が迫ってきていることは、老齢になるとひしひしと感じます。でも死の面白いところは、死ぬ日がわからないことです。中には余命何日と宣告されている人もいます。本当は僕だって余命は決まっているはずですが、誰も言ってくれないので、まだ生きるらしいと思うしかないのです。

どうせ死ぬんだから、美味いものをたらふく食って、したいことをし、行きたいとこへ行って死ねばいいと思うんですが、こんな簡単なことができない。なぜできないのですかね。お金がないから? じゃなく、それをする体力がないからか? まあそんなことを考える以上に、それを行動に移す気力というかエネルギーがないんじゃないでしょうか。

病院に行くのもエネルギーが必要です。死ぬのもエネルギーが必要です。でも死ぬエネルギーがあればそのエネルギーを生きるエネルギーに変換した方がいいのですが、生きることも面倒臭くなっているのです。

さて僕は、自分はいつまで生きるのか、いつ死ぬのか、と想像しながら生きています。またそれまでにしなければならないこと、片づけなければならないことが沢山あります。だったら、それを終活すればいいのじゃないですか。遺言を書くのも終活のひとつです。もうここまでくれば、あとは死と戯れるしか生きがいはないのです。

こんなことを考えてこののコラム(「週刊新潮」連載中の「曖昧礼讃ときどきドンマイ」)を書いている自分は決してドンマイじゃないのです。明日死ぬのか、明後日に死ぬのか、それともあと5年生きて93歳で死ぬのか、それとも12年生きて100歳で死ぬのか、どっちや、と半ばヤケクソで生きているような気がしないでもないです。

周辺の友人知人が死ななきゃ、こんな心境にはならないのに、その友人知人が死ぬから、自分の思考をやゝこしくしてしまうのです。僕の場合で考えると、今現在は絵を描く体力、気力はあるので、あと何点かは描けます。ところが、こんな絵をどんどん増やしていって、アトリエ内が絵だらけになったら、一体どうなるんでしょう。死んだら遺族にごっそり相続税がかかります。遺族を不幸にしたくなければ描かなきゃいいのですが、描かないと自分が死んでしまいそうなので描きます。すると遺族は相続税が払えないと悲鳴を上げて苦しみます。

じゃ、と言って絵を描くのを止めると僕はバタンQと死にます。僕を生かすも殺すも絵次第です。絵を描けば描いた尻からパッパッと空中に消えていってくれると一番いいのですが、こんなイリュージョンみたいなことはこの物質世界では起こりません。

でもよほどの執着心がなければ、死んで向こうの世界に行ったらこちらの現象など簡単に忘れてしまいます。死んだら見事に無責任人間になれます。極端にいうと生きていたことさえも忘れてしまうのです。じゃ、生きるとは何んだったのか、と哲学的になるのですが、ここではあんまり難しいことは考えないようにしましょう。

じっくりお茶でも飲みながら、庭の草花でも眺めながら死ぬ日を指折り数えて待ちましょう。だってそれしかすることはないですよ。それを生きがいにする以外、他の生きがいなんてありますか?

生きるということは諦めるということです。諦めた末に、見たことも聞いたこともない知らない死の世界に旅立つのです。死をデッドラインにしないで死を次の生のスタートラインにすればいいんじゃないでしょうか。僕はそう思っています。

だから死が怖いということはないのです。未知の旅に出るための死だと思いましょうよ。新しい生を得るための死だと思えば、こんなに嬉しいことはないです。僕は単純にそう思っています。そしてこの夢のビジョンは必ず実現します。

「ヤッタネ!!」と向こうで万歳している自分を想像しませんか。過去完了形に自分を位置づければいいことです。