「お前は一人じゃない」震災で母親を失った中国人少年を支えた東北の職人たち #知り続ける

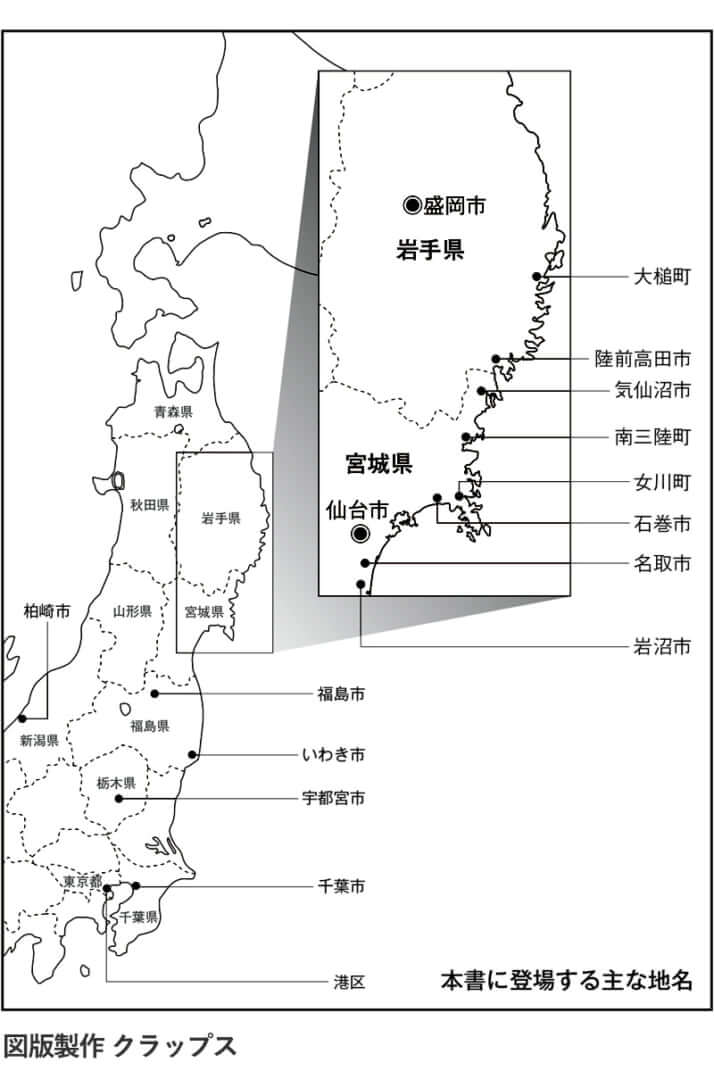

時間がたったからこそ、浮かび上がってくる事実がある。震災直後から東北を取材し続けるルポライター・三浦英之氏が初めて知った事実。それは「東日本大震災での外国人犠牲者数を、誰も把握していない」ということだった。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

彼らは日本でどのように暮らしていたのか。そして、彼らとともに時間を過ごした人々は、震災後、何を思い、どう生きてきたのか――。

新聞記者でもある三浦氏は、取材を続ける中で、ある人物に出会う。それは、中国人の青年・郭偉励さんだ。母親の陳秀艶さんが日本人男性と再婚し、10代で来日した彼は、震災で母を、その後、中国人の実の父と兄も事故で亡くす。天涯孤独となった郭を支えたのは、ともに建築用の足場設営の会社で働いた東北の職人たちだった。

『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』から一部抜粋・再編集してお届けする。(以下、文中敬称略)

建築現場で母を案じた少年

2011年3月11日。

郭は大槌町の南隣にある釜石市の建築現場にいた。アパートの建設がほぼ終わり、足場を解体する作業をしていたところ、大地が割れるように揺れ始めた。

彼はその時、足場の2階部分にいた。鉄パイプが「ガンガンガン」と激しくぶつかり、大きな音を立てて揺らめいた。安全ベルトをつけていたが、何度も足場から振り落とされそうになった。

「危ねえ、降りろ!」

ベテラン職人の指示に従って足場を降りると、職人たちはなぜか山の方に向かって駆け上がり始めた。彼は訳がわからないまま、慌てて彼らの後を追った。

直後、遠くに見えていた平らな海が盛り上がり、小山のようになったかと思うと、そのまま黒い濁流となって数百メートル先の市街地へと流れ込んできた。波の前には保険会社の駐車場があり、10人前後の保険会社の社員たちが車に乗り込もうと慌てて駐車場に飛び出してきていた。2台の車がエンジンを回し、駐車場を出ようとした瞬間、先頭の車が何らかの理由で動けなくなり、後続の車もろとも黒い波にのみ込まれてしまった。津波は工場の壁を打ち破り、白い砂煙をあげて、市街地の住宅をあっという間になぎ倒していった。

お母さんは大丈夫だろうか──。

18歳の郭はとっさに母の身を案じた。大槌町の自宅は海から数百メートルも離れていない。

高台に避難した職人たちは自らの家族の安否を確かめるため、すぐさま車で大槌町に戻ることにした。ところが、道路ががれきに覆われてなかなか前に進めない。

深夜、郭は同僚の制止を振り切って車を降りると、水浸しの道を歩いて大槌町に向かった。3月の海水は皮膚が切れるほど冷たく、遠くの空が火災で真っ赤に焼けていた。どんなに歩いても大槌町にたどり着けないと悟った彼は、やがて職人たちに両脇を抱えられるようにして車内に連れ戻されると、明け方を待って職人たちと一緒に車で大槌町へと向かった。

一通のメールが届いたものの

第二の故郷は、見るものすべてが泥まみれだった。到着後、いくら避難所を捜し回っても、母の姿は見つからない。海沿いの義父の自宅は壊滅し、母の友人である中国人の家を回っても、目撃情報は得られなかった。

もうダメなのか……。

そうあきらめかけた震災3日後、握りしめていた携帯電話の着信音が鳴った。

〈秀艶さんと一緒にいます〉

どうやら同じ事務所で働く母の同僚が、母に代わって郭にメールを送ってくれたようだった。

しかし、いくら返事を送っても返信が来ない。電話もまったくつながらない。

思案の結果、そのメールは津波が押し寄せる直前に送られたもので、電波の復旧によって3日後に郭の携帯に届いたらしいことがわかった。

でも、お母さんはきっとどこかで生き延びてくれている──。

郭はそう自分に言い聞かせるようにして、翌日も翌々日も避難所を回った。希望を捨てるなよ、と同僚の職人たちも手分けして、大槌町や山田町の避難所を探してくれた。

「お前は一人じゃないぞ!」という声が耳の奥に残る

3月末の東北にしてはあまりに暖かな春の日の朝、遺体安置所になった中学校の体育館の入り口の壁に母の顔写真が貼り出されているのを最初に見つけたのは、郭自身だった。

職場の上司に付き添われて遺体安置所の中に入ると、幼い頃からずっと一緒に過ごしてきた母の体が木の箱に収められていた。

お母さん……。

彼はその場で崩れ落ち、そこから先の記憶は有していない。

付き添いの上司に抱きかかえられながら遺体安置所を出る瞬間、悲報を聞いて集まってきた職人たちの、なぜか怒っているような声だけが、耳の奥に残った。

「お前は一人じゃないぞ!」

「俺たちがそばにいるんだからな!」

いつもの怒鳴り声が、なぜかその日は涙声になって聞こえた。

滞在資格さえも失って

「でも、郭の身に起こった悲劇は、そこで終わりではありませんでした」

時折涙ぐみながら郭の話を通訳してくれていた彼の婚約者はそこで大きく息を吸い込むと、一度心の状態を落ち着けてから私に話の続きを聞かせてくれた。

実を言うと、私はその話の続きをかつて同僚記者が書いた新聞記事ですでに知っていた。それでも一生懸命事実を中国語で話そうとする郭と、それを必死に通訳しようとする婚約者の熱意に押されて、私は最後まで黙ってノートに証言を書き取ることにした。

同僚記者が書いた新聞記事やそのとき聞いた郭の証言によると、彼は驚くべきことに、東日本大震災に被災後、日本での滞在許可を取り消されてしまっていた。

郭は震災直前、来日2年になるのを前に、さらに1年間の滞在許可を日本政府に申請していた。震災後、その許可証を受け取りに仙台入国管理局に出向いたところ、担当官から「日本人の妻である中国人の母親が死去しているので、あなたはすでに日本の滞在資格を失っている」と告げられ、中国に帰国するよう求められたのである。付き添っていた職場の上司がどんなに説明しても、担当者の判断は覆らず、彼のパスポートには「出国準備」のスタンプが押されてしまった。

肉親の葬式にも立ち会えず

郭や職場の上司たちは入国管理局の判断に納得がいかなかった。彼の母は日本人と結婚し、郭自身も合法的に来日している。滞在の形態が変わってしまったのは、大槌町で母が大震災に被災し、命を落としてしまったからである。その責任が彼にあるはずもない。

郭は今や足場職人として立派に沿岸地域の復興の役に立っている。その未来ある18歳の少年を、全世界から多大な支援を受けているこの国は中国へ送り返そうとするのか──。

彼の上司は知人の議員や行政書士などに相談し、なんとか彼を日本に留めておけないかと動き回った。

そんな不毛な闘いを続けていた2012年5月、新たな不幸が郭を襲う。中国で暮らしていた彼の実父と実兄が、高速バスでの移動中に事故死してしまったのだ。

天涯孤独になってしまった彼は、中国の親類から葬儀に出席するよう求められたが、一度日本を出国してしまうと、再入国できなくなる可能性があった。

「日本にいろ。これからは俺たちがお前の家族だ」

職場の上司にそう説得され、彼は日本で暮らす決意を固めた。

郭に滞在資格が認められたのはその年の11月。上司が弁護士を雇って交渉し、父兄の死によって中国に帰っても身寄りがいないことが確認された上での判断だった。

今も時折届く職人たちからのあたたかい連絡

慟哭の日々から12年。

郭は柔らかな夕日が差し込む集合団地のリビングの椅子に腰掛けていた。震災当時18歳だった少年は今や30歳になり、隣に座る優しい婚約者の通訳を通じて中国語で一節ずつ、私に近況を伝えてくれた。

大槌町を離れ/憧れの東京に出てきたのは4年前/今は内装職人として必死に首都圏を飛び回っている/日本に来てから14年/悲しいことも、うれしかったこともたくさんあった/でも、これだけは伝えたい/新聞記事に書いてほしい/今でも時々、大槌町の職場の上司や職人たちからスマートフォンに連絡が来る/「元気か?」「どうしている?」/そんなたわいのないやりとりに/時々涙がこぼれそうになる……/

「どうして、涙がこぼれそうになるのですか?」

かみ締めるように話す郭に向かって、私はあえて愚問を挟んだ。

その質問に郭が涙ぐみながら答えると、隣で通訳していた若い婚約者がワッと細い指で顔を覆った。

「だって……」

婚約者は郭の台詞を必死に日本語に通訳した。

「あの日からずっと、彼らは僕に『お前は一人じゃないんだぞ』って伝え続けてくれているんですよ」

※本記事は、三浦英之『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』の一部を再編集して作成したものです。