実家から引き継いだ「わが家の味」はいったいどこから? 初めて知るルーツに驚く

ずっと一緒にいるのに、いちばん分からない。それでも大好きな存在――それが家族。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

ユニークな着眼とユーモラスな筆致が人気のライター・スズキナオさんは、コロナ禍の中で「自分の家族についてもっと知りたい」と思い立ち、両親や妹、妻、息子たちに過去の記憶について尋ねていく。

ある時、普段は大阪に住むスズキさんが、東京の実家で両親と食事をする。「わが家の味」としておなじみのカレー鍋の誕生秘話を聞いてみると、そこには思ってもみなかった「家族」の歴史」が眠っており……。

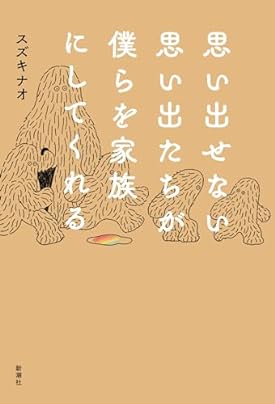

なにげなくて愛おしい記憶のかけらを拾い集めたスズキさんの最新エッセイ『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』の一部からご紹介する。

鍋作りには夫婦げんかがつきもの

私が東京の実家から大阪へと引き継いだ料理が二つあって、一つがもんじゃ焼き、もう一つがカレー鍋だ。

私の実家では、ホットプレートか電気式の鍋がドーンと食卓の中央にあって、家族がそこに向かって箸を伸ばすという食事の風景がやけに多かったように思う。いや、実際は母なりに手をかけた料理を毎日用意してくれていたんだろうけど、子どもの頃の私はとにかく好き嫌いが多く、食べることに興味も薄かったのだ。そのかわりアイスが大好きで、偏食のせいで体はひょろひょろと細かった。両親と一緒に山形に帰省すると、親戚たちに「ナオはガリガリ君ばっかり食べてっからそんなにガリガリなんだずー」とからかわれたものだ。

そんな私が実家の食べ物として例外的に好きで食べていたのがもんじゃ焼きとカレー鍋だった……と、それは記憶を綺麗に整え過ぎている気もする。母の手料理にも好きなものはたくさんあったが、もんじゃ焼きとカレー鍋だけは自分でもマネできそうだったというだけかもしれない。

先日、仕事で東京へ行く機会があり、ついでに実家に立ち寄った。朝から冷え込んだ一日だったので、事前に母に「できたらカレー鍋が食べたいな」とリクエストしておいた。夕方頃、久々に実家のあるマンションの部屋に上がり込むと、食卓にはすでに鍋が用意されており、仕事から帰って寝巻きに着替えた父の姿もあった。

父はグラスに注いだビールを、私は缶チューハイを飲みながら、鍋の中身をそれぞれの器によそって食べる。しばらくして「これ、もうドサッとでいいよね」と具材を一気に鍋に追加した母に対し、父が「もうちょっと中身をさらってからだろう。順番ってものがあるんだから」と言い、「じゃあもう任せる! 全部自分でやって!」と小競り合いが始まる。この何百回と見てきた実家の定番的な流れもまた、久しぶりに目の当たりにすれば味わい深いものである。

実家のカレー鍋は、昆布で出汁をとったところにカレールーを適量溶き、みりんや酒を加えて味付けし、そこに肉や野菜やキノコを入れていくというもの。最近でこそスーパーなどでも出来合いのカレー鍋スープが売られていたりするが、うちでは20年、30年も前から食べていた気がする。「このカレー鍋って、なんでやり出したの?」と私がたずねると、グラスのビールを飲み干し、父が口を開いた。

わが家の味のルーツは「アニマル浜口」?

「浅草にアニマル浜口のかあちゃんがやってる居酒屋があってね、そこで食ってきたんだよ。飲み屋なんだけど、アニマル浜口がよく食べてたっていうカレー鍋が名物でね」

「え! アニマル浜口?」と驚いた。ここでそんな名前が飛び出してくるとは予想だにしなかった。

父に詳しく聞いてみたところによると、かつて浅草にアニマル浜口の奥さんがやっている「香寿美」という居酒屋があり、そこにアニマル浜口の考案した「カレーちゃんこ」というメニューがあって人気だったらしい。父がその店に飲みに行き、すっかり気に入って家でも見よう見まねで作るようになったのが始まりだというのだ。父はその後も近所の行きつけの飲み屋の店主などに「カレー鍋っていうのがあって結構うまいんだよ」などと言ったりして地道に布教活動を続けて来たという。「今、カレー鍋が当たり前になったのは俺の力も大きいんだ」と言うので鼻で笑ってしまったが、しかしまあ、私自身が今もカレー鍋を作り続けている以上、その布教活動もまったくの無駄ではなかったわけだ。

受け継いだはずの味が実家にない

目の前でグツグツと煮え、湯気を立てている鍋を見つめる。香辛料の香りと出汁の匂いが混ざり合い、部屋に漂っている。この匂いが広がると「ここが自分の居場所だ」という気がする。思いがけない過去を持ったカレー鍋よ。改めてその味わいを確かめるように食べてみると、私が大阪で作って食べているものとかなり違っているのに気づく。父が(勝手に)アニマル浜口氏から受け継いだカレー鍋はザクッと切ったキャベツを入れ、鶏団子には粗くみじん切りにしたレンコンを加えて歯ごたえを出し、タラや牡蠣などの魚介類を入れることもあるという。

そこからさらに私が孫引きしたカレー鍋は、キャベツではなく白菜を入れ、豚肉とシンプルな鶏団子、油揚げも定番の具材になる。味の決め手はなんといってもささがきごぼうで、これがないと全体の風味が引き締まらない。実家のカレー鍋をおたまで掬っても一向にごぼうが見当たらないので、「あれ? ごぼうは絶対入れるんじゃないっけ?」と聞くと「ごぼうは入れないよ」と母。私は本当にこの家からカレー鍋を受け継いだんだろうか……。

不安になってきたついでに私はさらに両親に聞いた。「じゃあ、もんじゃ焼きは? あれもよくうちでやってたけど、どこかから教わったの?」と。すると母から「あれはね、風子(ふうこ)が小学校の時、料理クラブで習ってきて作り出したの」と、これもまた私にとっては驚きの答えが返ってきた。風子、つまり私の上の妹が小学4年生の時に「料理クラブ」というクラブ活動の時間に教わって、そのレシピを家に持ち帰ったのが始まりだったという。まさか、そんな風に伝来したものだったなんて。妹がそのクラブに入らなければ、また、クラブで教わるメニューが別のものになっていれば、自分の人生を共に歩んできた“家もんじゃ”はなかったのだ。そう考えると不思議な気持ちになってくる。

「わが家の味」に父が思う本当のところ

ここ最近、人が生きていく時間と食べることとの切り離しようのない結びつきを感じさせてくれる本を立て続けに読んだ。石牟礼道子『食べごしらえ おままごと』と平松洋子『父のビスコ』だ。

熊本県天草市に生まれた石牟礼道子は、新鮮な魚を酢でしめた「ぶえんずし」の作り方を父から教わった時のことを“三枚に下ろしたとき、身の割れない平鯖を使わなくてはならないと言い、この時の振り塩は必ず焼かないといけない。塩を焼くのは、魚の生臭みをよりよく抜くためだ、と言った。”と回想する。

岡山県倉敷市に生まれた平松洋子は、家庭それぞれの味がある郷土料理の「祭りずし(ばらずし)」について“わが家の場合はこんなふうだ。酢〆の魚。殻ごとゆでた海老。たれ焼きの穴子。煮いか。煮含めた干ししいたけ。干瓢。高野豆腐。れんこん。さやえんどう。錦糸玉子。”とその具材のひとつひとつを思い起こす。

どちらの本も、食の記憶が、過ぎていく時間、そこにいた人々の濃厚な気配とともに書き留められていて、その背後に途方もない広がりを感じさせてくれる。食べ物の話であり、人間の生き死にの話でもある。

それに比べた時のわが家のカレー鍋ともんじゃ焼きの頼りなさよ……。

私が「実家の味」というイメージで大阪へ持っていった料理はどちらも、どこかから、それこそたんぽぽの綿毛が風に飛ぶようにして偶然やってきたものだった。少し情けなくもあるが、まあ、人から人へ伝わっていく料理の中には案外そんな風に、確かな根拠など持たないものだって多くあるのかもしれない。

最後にこれだけは両親に確認しておきたかった。ホットプレートを囲むもんじゃ焼きにしても、電気鍋を囲むカレー鍋にしても、一つのものをみんなで分け合うスタイルの食事が私の実家に多かったのは、もしかすると、山形から東京にポツンと出てきた父と母が、家族の連帯感みたいなものを求めていたからじゃないか。

特に共通の話題などなくても、一つの食べ物を分け合うという行為には、人間同士のつながりを感じさせるものがある。私がもんじゃ焼きやカレー鍋をマネして作り続けているのも、それらを家族の楽しい食卓というものの原風景として感じているからではないかと、そんな気がしたのである。

我ながらなんとも妙な質問だと思いつつも、「うちが鍋とか鉄板とかでよく食事してたのって、家族で向かい合って食事したいとか、そういう気持ちがあったからなの?」と、父にとも母にともなく聞いてみる。

しばらく沈黙の時が流れた。先ほどからずっとテレビに映し出されているバラエティ番組の笑い声が響くのみである。かなり長い間があって父がぼそっと言った。「いや……ただ、楽だからだよ。そもそも俺、もんじゃ焼きって好きじゃないよ」

身も蓋もないその回答にガクッと体の力が抜けるのを感じつつも、同時になんだか痛快な気もした。この格好のつかなさこそ、わが実家らしいとも思える。

※『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』より一部抜粋・再編集。