昔の職場に顔を出す困った老人問題を筒井康隆さんが斬る

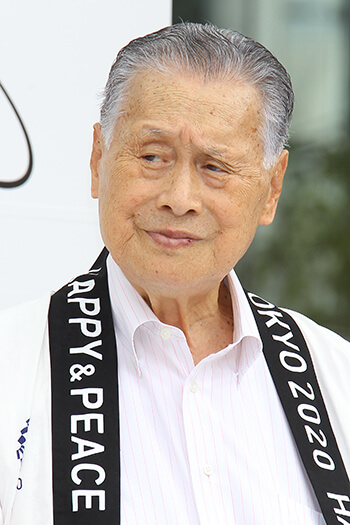

東京オリンピックのマラソン開催地移転問題で、ニュースであの人を見ながら、身の回りの御老人、先輩を連想した人も結構いるのではないだろうか。

あの人とはそう、森喜朗元総理である。

大盛り上がりのラグビーW杯の誘致の功労者ということでちょっとだけ上がったかに見えた株も、この一件でまた急落。もっともらしい顔でいろいろ言っていたものの、「老害」といった感想を述べる人は、ネット上に少なからず存在したのである。

もっとも、企業でも学校でもうっとうしいOB(あるいはOG)というのは珍しくない。もう辞めたはず、あるいはもう一線から退いたはずなのに、何だか顔を出してくる。口を出してくる。

そんな存在にストレスを感じた経験のある人からすれば、身近にいる迷惑な大先輩と元総理はどこか重なって見えるのかもしれない。森元総理も、元の職場ではないが、かつての職場近辺にやたらと顔を出しているのは間違いない。

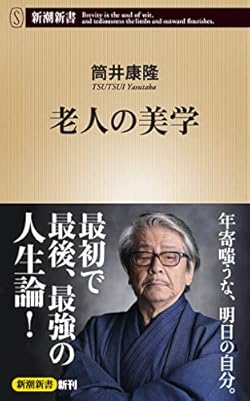

作家の筒井康隆さんは新著『老人の美学』で、こうした老人の心理を読み解き、そうならないための心構えについて説いている。以下、同書から引用してみよう。

速報「インバウンドのマナー違反を放置して観光立国と言えるのか」 世良公則が語る「憂国の立候補」

速報「参政党の神谷さんは陰謀論に染まり切っている」 元党員が証言 「勉強会で語る”歴史の真実”は陰謀史観そのもの」

「『また誰それさんから電話がかかってきて』と、昔の上司からの電話に悩んでいる人はずいぶん多いようだ。かける方にしたって、用もないのに電話をかければ相手に迷惑だし、煩(うるさ)がられ嫌われるということはある程度わかっている。しかし本人にしてみれば、自分ではどう仕様もない衝動がここには伴っていて、現在の自分の存在価値、ひいては存在理由を確認しなければいられぬ、のっぴきならない心理が働いていて、抑制、といったことにまで頭がまわらないのだ。

定年退職した後、いったい自分はあの会社にとって何だったのか、あの時の自分に対する皆の尊敬や愛情はどこへ行ったのか、皆はまだおれのことを憶えてくれているんだろうか、さもなくば何でおれはこんなに暇で、我が身を持てあましているのか、そもそも自分とは何なのか、そんな疑問が湧きあがってきて、自分の存在への、ある意味根源的と言える不安に陥り、じっとしていられなくなるのである。そしてつまらないこと、それはつまり『あっ。あの件はどうなっただろう』『あっ。彼はあのことに巧く対応しているだろうか』といった、ごく小さなつまらないことを自分への口実にして電話をする。時には会社まで行ったりする。これを何度もやられたら昔の同僚や部下にしてみれば、たまったものではない。しかしそんなことをする衝動を抑制するには、相当以上の努力が必要だ。人並み以上の精神力、と言ってもいい。しかしこれは抑制しなければならないだろう。さもなくば用もないのにもとの会社に電話する、時には行くといった、自分の価値を自分で貶める行動をとることになるからだ」

筒井さん自身、作家となった後もこういうタイプの人にでくわしたことがあるという。朗読劇の楽屋に、大昔の担当編集者が突然やってきて世間話をし、なかなか立ち去らない。もうすぐ幕が上がるので、と客席に戻るように促したところ、何とこの人物はチケットを買っていなかった。すでに定年退職した人が、遠い昔の知人というだけで会いにくるような言動に初めてお目にかかったので「いささかショックであった」という。

こういう老人にならないために、筒井さんは、年をとったら、ひとりでできることを見つけるよう勧めている。たとえば自分史の執筆などだ。

「自分のしてきたことを振り返る、という以外にも、のちの人たちに自分の仕事を語り継ぐ、という意味もある。小生の生業である小説を書く仕事などもそうだが、はたから見て孤独な作業に見えたとしても、本人はまったく孤独ではないのである。ひとりで行う手作業など、すべてそうであろう。陶磁器を作っている人が、紙を漉(す)いている人が、仏具の飾りを作っている人が、ひとりきりでやっているからといっていちいち孤独を感じているかといえば、そうではない。そもそも何かに打ち込むということは他人の目など気にしてはいないのだから、作業というものの殆どが本来孤独なのであって、これは当たり前だ。だから逆に、仕事をしなくてすむ境遇になった人の仕事は、孤独に耐えることである、と言ってもいいだろう」

「抑制」を肝に銘じ、「孤独に耐える」ことを仕事と考える。そんな老人になれれば、老害呼ばわりはされなくなるのかもしれない。