落語家事務所の社長が「勘亭流」の家元に! 「二代目の言葉を受けて襲名を決意」

二代目から「継いでほしい」と言われて

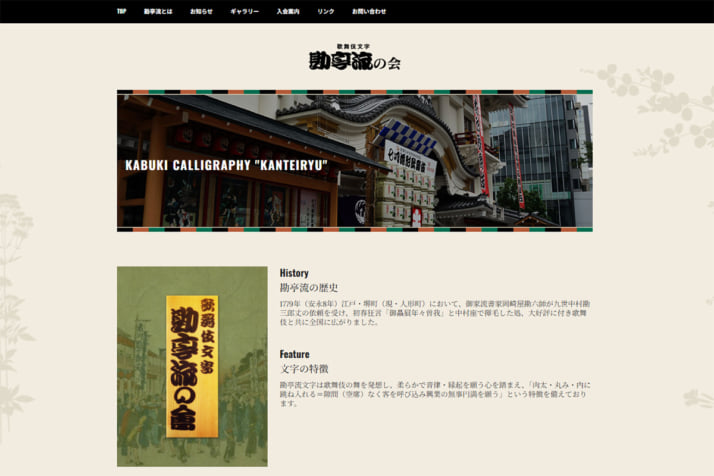

伝統芸能の宣伝看板、千社札などで目にする書体は“江戸文字”と呼ばれる。その中で、とくに歌舞伎は「勘亭流」という。太く流れるような線が特徴的だ。勘亭流の一つ、三禮(さんれい)勘亭流の家元である荒井三禮の名跡が27年ぶりに復活した。このほど三代目を継承して荒井三鯉(さんり)から改名した、中村泰士(やすひと)氏(72)が襲名までの経緯を語った。

【写真を見る】250年の歴史が! 「勘亭流」ってどんな文字?

「昨年11月に、師匠の二代目荒井三禮の二十七回忌を迎えました。何人かの弟子たちと法要の相談をする中で、私が名跡を継ぐ話が出ましてね。亡くなる直前に、二代目から“継いでほしい”との言葉を頂いておりましたので、名を残すために襲名することを決心した次第です」

勘亭流の歴史は古く、ルーツは250年ほど前までさかのぼる。江戸時代中期の安永8年(1779)、書道指南をなりわいとしていた岡崎屋勘六が、現在の京橋付近にあった中村座の絵看板に外題を大書した。持ち前の独特な書体はすぐさま評判となり、勘六の俳号「勘亭」から勘亭流と呼ばれるようになったと伝わる。

「私はもともと“橘右橘(たちばなうきつ)”の名前で、主に寄席文字の書家として活動していました。昭和62年に荒川区で行われた伝統技術展というイベントに出席したところ、現場で二代目と机が並ぶ機会があったんです。その筆法を隣で見ていたら、一筆で書かれた見事な字に“これは本物だ”と感動しましてね。その場で“教えて下さい”とお願いしました」

雅号の三禮は、江戸末期に絵看板や書を手がけていた三代目鳥居清忠が「三禮堂」と号したことに由来する。弟子の石井三禮、初代荒井三禮、二代目荒井三禮と継承されてきた。

「三禮勘亭流における基本は、まずは一筆で書き切ること。勢いを失わず、舞うがごとく筆をさばく。興行の看板はお客さんの大入りを願って、太く、隙間を作らないように“塗って”書きます」

学生時代は落語研究会に

三代目は青山学院大学の出身で、学生時代は落語研究会に六代目三遊亭円楽(故人)と共に在籍する一方、橘流寄席文字創始者の橘右近に入門して橘右橘の名を許された。

現在は東京都渋谷区の新国立劇場で開催される歌舞伎公演をはじめ、台東区上野の鈴本演芸場で看板制作を請け負いつつ、意外な別の顔も持つ。それが演芸番組「笑点」(日本テレビ系)にレギュラー出演中の、三遊亭小遊三(78)が所属するプロダクション「大有企画」の代表取締役社長だ。

「放送局でのアルバイトを経て、大学卒業後に大手百貨店に就職したんですが、ほどなく五代目円楽師匠に誘われて退社し、落語家のマネージメントをするようになったんです。20代の後半ごろには、いまの会社を立ち上げていましたね」

今年2月に行われた「襲名を祝う会」で配布された口上書きには、片岡仁左衛門(81)、中村福助(64)のほか、作家の浅田次郎(73)も祝辞を寄せた。8月4日からは、東京・日本橋の好文画廊で襲名を記念した「江戸文字・千社札展」を開催するという。

「三禮勘亭流の歴史の紹介や、私がこれまで制作した作品も展示します。今後も一筆書きの伝統を引き継いで、後継者もしっかり育てていきたいですね」

会期中は三代目による看板制作の実演や、即売会も行われる予定だ。