【プレゼント】低栄養が危ない!専門医師が警告する「高齢者が気をつけるポイント」とは?

ライフ PR

ご家庭でご家族と、あるいはおひとりさまで、はたまた介護施設などで、環境はそれぞれ違っていても、高齢者の健康は増進し、いまや人生100 年時代だ。

とはいえ、誰もが迎えるその日まで、日々を明るく前向きに過ごすためには気をつけねばならないことが少なくない。

そのひとつが、低栄養。以下のご提案をぜひ参考にしてください。

【プレゼント】抽選で100名の方に「アイソカル100 バラエティパック(12本入り)」をプレゼントします。応募はこちらから

「食事量が減った」「疲れやすい」だからこそ気をつけるべきポイント

高齢者で心配される低栄養状態。その問題点、注意点などを、高齢者の医療や栄養管理が専門のちゅうざん病院(沖縄市)吉田貞夫副院長・沖縄大学客員教授に聞いた。

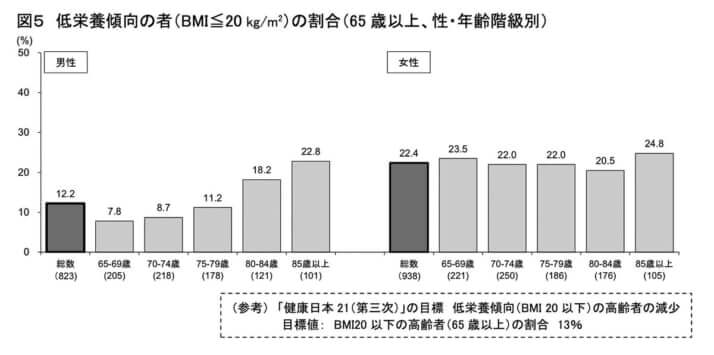

日本のような先進国でも、病院に入院する高齢者の2〜3人に1人は低栄養だという報告があります。さらに驚くべきことに、地域で元気に暮らしている高齢者でも、男性で12.2%、女性で22.4%は体重が減少しており、低栄養の傾向があるといわれています。しかし、中には低栄養状態でもそれに気付いていない方も少なくない。

かつて入院患者は、疾患や手術などによる影響で食事が摂れず、栄養状態が悪化し、治療を行っても命を落とす方もいました。これを防ぐために生まれたのがNST(栄養サポートチーム)です。

加えて、昨今大きな問題となっているのは、一見元気に暮らしている高齢者の方々の低栄養です。

その問題点とは?

低栄養は筋肉量が減少する原因の1つ。筋肉量が減少すると筋力も低下し、ペットボトルの蓋が開けられないなど、ちょっとした日常生活にも支障をきたすようになります。

徐々に歩く速度が低下し、階段を昇るのも難しくなる。こうした状態が「サルコペニア(骨格筋減少症)」で、その少し手前で、筋力が低下し、疲れやすい、体を動かすことが少なくなった状態を「フレイル」と呼んでいます。これらを放置するとトイレに行くなど生活維持に必要な行動にも支障をきたし、やがて寝たきりの生活となる危険性があります。

低栄養から寝たきりにならないための注意点は?

まずはご自分の栄養状態を確認することが大切です。徐々に体重が減ったり、若い頃に比べて食事量が減っていないでしょうか? 体重からBMI(体重kg÷身長m÷身長m)を計算してみてください。20未満ですか? あるいは、ふくらはぎの円周を測ってみてください。30cm未満ですか? あてはまる方は、かかりつけの医療施設などの管理栄養士に相談してみてください。とくに、ふくらはぎが細くなっている方は筋肉量が減少している可能性があります。

サルコペニア、フレイルを改善させるために大切なのは栄養と運動です。

栄養では、十分な量のたんぱく質を摂ることが推奨されています。鶏肉、卵、魚、豆腐など、脂が少なくたんぱく質の多い食品を積極的に摂るようにしてください。ただし、腎機能が低下している方はたんぱく質の摂り過ぎで腎機能がさらに低下するリスクがあります。健康診断結果やかかりつけ医などで、ご自分の腎機能を確認してください。

筋肉を増やすためには、おもりなどで負荷をかけるレジスタンス運動が効果的。ペットボトルなど身近なものを重りにして行えます。スクワットもレジスタンス運動です。転倒したり膝など痛めないよう、椅子につかまりながら行ってもよいでしょう。

たくさんの量を食べられなくなった場合、よい方法は?

少量で効率よくたんぱく質などを摂取できる経口補助食品(ONS)が各種市販されています。さまざまな風味のものがあり、脳梗塞などの疾患で嚥下(飲み込み)機能が低下した方にはゼリータイプもあります。

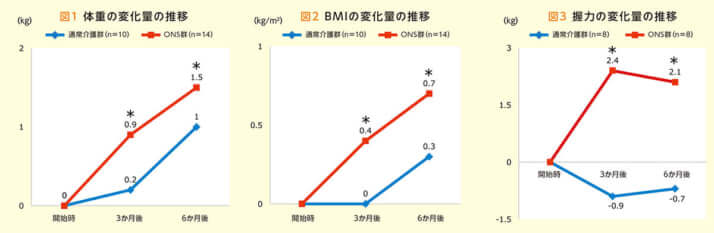

昨年、通所介護を利用する方で、低栄養または低栄養のリスクがあると判定された方にONSを使用してもらい、体重、BMI、握力が増加したことを報告しました(下図1~3)。ONSでサルコペニア、フレイルを改善し、寝たきりなどの状態になるのを防ぐことができる可能性があります。

認知症の高齢者は食事が摂れなくなることも多いといわれるが、対処法は?

ONSには中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)がよく配合されます。肝臓ですみやかに代謝され、血糖値の上昇や肥満につながりにくいといわれています。またMCTは、ケトン体という物質を産生することでアルツハイマー型認知症の進行を遅らせるのではないかと注目されています。

近年注目されている地中海式ダイエット(野菜、果物、オリーブオイル、穀類、ナッツ、乳製品、ハーブ、にんにく、たまねぎなどを積極的に摂る食事)も、フレイルや認知症の進行を遅らせるのではないかといわれています。

ただし、認知症の高齢者が食事を摂れなくなる原因は個々で異なります。専門の医療施設などに相談してください。介護保険で、管理栄養士がお宅を訪問して食事などのアドバイスを行う「訪問栄養食事指導」という制度もあります。ぜひ利用していただきたいです。

【プレゼント】抽選で100名の方に「アイソカル100 バラエティパック(12本入り)」をプレゼントします。応募はこちらから

コンパクト栄養食「アイソカル100」大注目されるこれだけの理由

前半で、低栄養のリスクをもつ高齢者には経口補助食品の活用も効果的だ、とのちゅうざん病院吉田貞夫副院長・沖縄大学客員教授の指摘があった。そこで目下、介護現場などで大注目されているのが、世界最大の食品飲料会社ネスレのコンパクト栄養補助飲料「アイソカル100」だ。

その人気の秘密は3つあると、開発に携わったネスレ日本(株)マーケティング&メディカルアフェアーズ統括部ONS(経口栄養補助)グループマネージャーの池ヶ谷淳貴さんがこう言う。

「1つ目は、わずか100mlという手のひらサイズのコンパクトな容量に、ギュッと栄養素を詰め込んでいる点です」

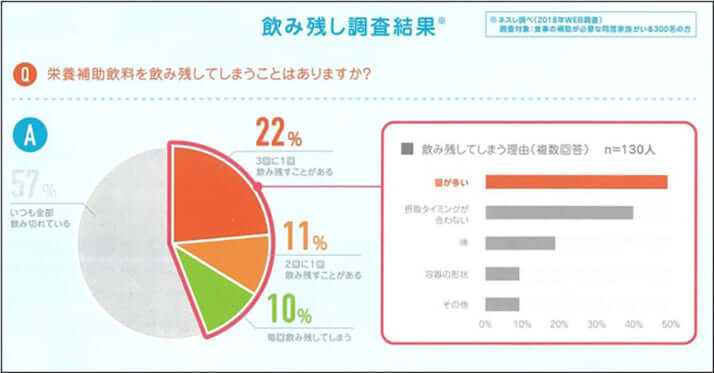

従来、この種の飲料の容量は125mlが主流だった。ところが、同社が独自に利用者へのアンケート調査をしたところ、その量でも飲み残してしまう人が全体の4割以上もいることが判明(下のグラフ)。ならばと、さらなる小容量化に取り組んだという。

そうして実現できたアイソカル100には、これほどの小容量なのに200kcal、たんぱく質8g、13種類のミネラルに13種類のビタミンがこれでもかと詰め込まれている。

「2つ目の秘密は、中身の質。含まれている脂質の30%が中鎖脂肪酸油(MCT)という油で、これは一般的な油よりもすばやく消化・吸収され、すぐにエネルギーになりやすいという特長があるのです」

このMCTが1本の中に2.4g。医療現場の研究で、MCTを1日6g摂取している低栄養リスクのある高齢者は通常の脂質と比べて栄養状態の改善が顕著に見られるという報告があるため、アイソカル100を1日3本飲めばその条件をクリアできるわけだ。

「3つ目が、味のバラエティですね。コーヒー、ストロベリー、バナナ、あずき、キャラメルという5種類の定番シリーズに加え、さらにカフェモカ、ミルクティといったカフェシリーズに、甘いものが苦手でも召し上がっていただけるようコーンスープ、ポテトスープといったスープテイストシリーズも取り揃えています」

小容量で高栄養、質のレベルの高さに味のバラエティ。これだけの魅力を備えるには、当然ながら並々ならぬ開発の苦労があった。

「栄養素の量を維持しながら容量を少なくすると必然的に粘性が高まり、ドロッとした物性に近づいてしまう。それをいかに飲みやすく安定した液状にするか。具体的には、分子の小さいたんぱく質を使うことで飲みやすくなるよう工夫をしたのですが、その調整のため試行錯誤を繰り返しました」

さらには、味の調整。それぞれの風味の特性を生かしつつ、ベストなバランスを探る。もちろん、味の感じ方は人によって異なるが、より多くの人々に受け入れてもらえる風味を実現するため、膨大な数の試作品を作ったという。

「とりわけコーヒー味やカフェシリーズは、大きなチャレンジでした。ネスレはコーヒーの会社ですので、とくにこだわりを持って調整を繰り返しました。仕上がった自慢の風味をぜひ味わっていただきたいと思います」

【プレゼント】抽選で100名の方に「アイソカル100 バラエティパック(12本入り)」をプレゼントします。応募はこちらから

低栄養リスクをチェック

ではこのアイソカル100、どういう方にどんな時に飲んでいただきたいのか。

「端的に言えば、通常の食事で十分な栄養をとることができない方や低栄養の方の栄養補給にご活用いただきたいです。高齢になると、自覚がなくても自然と食べる量が減っていたり、体重が減っていたりします。久しぶりに会った親族や友人から、少し瘦せた?と言われて気がついたという話もよく耳にします。そういう方にはぜひ、食べられる量の食事に加え、アイソカル100も召し上がっていただきたいです」

加えて、ご自宅や施設などで介護に携わっている方にも、要介護の方の食事量が少なくなったり体重の減少に気づいた際には、お好みの味を勧めてみてほしい。

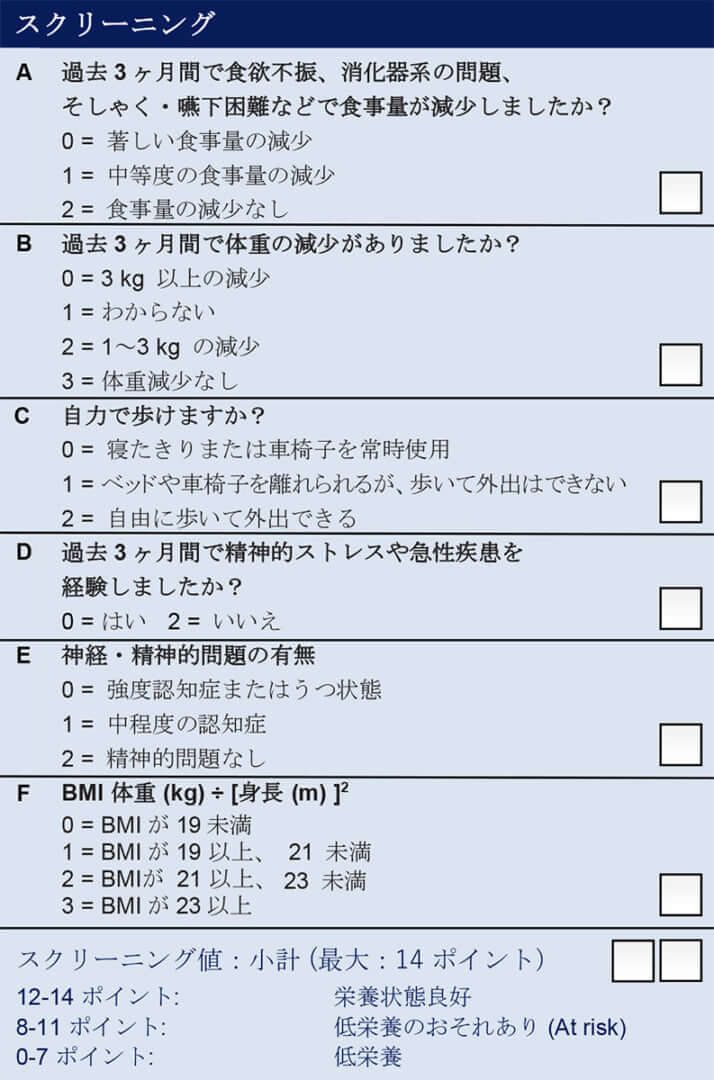

「低栄養リスクの有無を客観的に把握するため、スクリーニングツールの活用も有効です。短時間で簡単に評価できますので、ぜひ試してみていただきたいと思います」

それが下の表だ。1回だけではなく定期的に、低栄養リスクをチェックしてみてはいかがだろう。