「ヴォーグ」の表紙を手がけた天才写真家が、自らが撮影した「戦争写真」を一枚も公表しなかった「驚くべき理由」とは?

ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとガザ地区の紛争、そしてインドとパキスタンの衝突……カメラマンたちが命懸けで撮影した「戦争写真」によって、私たちはその凄惨な現実を知ることができる。

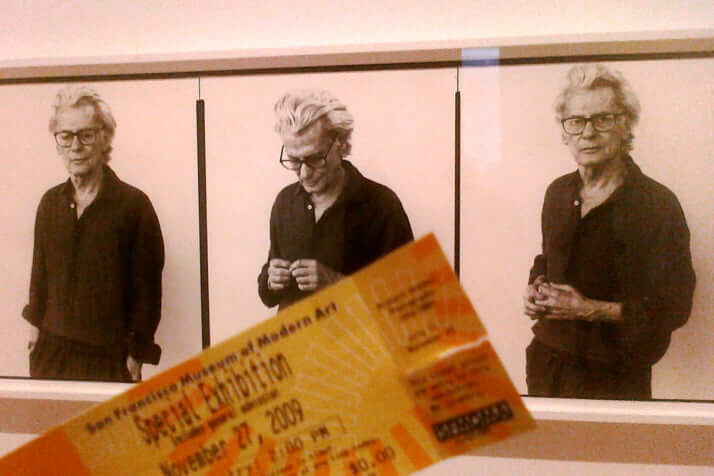

しかし、ファッション雑誌などで活躍し、写真を芸術の域にまで高めたとされる米国の写真家リチャード・アヴェドン(1923~2004年)は、ベトナム戦争時にわざわざ戦場へ出向いたにもかかわらず、自らが撮影した写真を一枚も公表しなかったという。そのわけとは何だったのか――。作家・五木寛之さんの著書『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』(新潮選書)から一部を抜粋して紹介する。

***

ニューヨークでのインタヴュー

リチャード・アヴェドンはアメリカを代表する写真家の一人である。彼を神様のように尊敬している若いカメラマンも多い。

私はある年、雑誌の仕事で彼に会いにニューヨークへいった。インタヴューのかたわら、一緒に夜の街を歩いたり、レストランにいったり、動物園にでかけたりもした。

アヴェドンは初対面のアジアの作家に、とてもフレンドリーに接してくれた。

一軒のレストランにはいったとき、彼はそこの女主人について、こんなことを言った。

「作家はイマジネーションで自分の世界をつくる。彼女は同じように、このレストランをつくったのです。これは、彼女の世界だ。ここへくれば、あなたは彼女と出会うこととなるのです」

そして、食事をしながら、こんなことも言った。

「わたしは旅行するとき、小さな空ビンを持っていくんです」

「なんのために?」

と、私がきくと、彼はテーブルのワインのビンを手にして、こう答えた。

「パリにいくと、パリの空気を入れてニューヨークに持って帰るんです」

「空気を?」

「そう、その街の空気をね。もうだいぶ集めましたよ。カイロの空気、ローマ、ベニス、東京もね」

大雪の日の思い出

翌日は雪が降った。ニューヨークでもめずらしい大雪だった。

その日は彼と二人で、動物園にいく予定だった。しかし、この雪ではどうだろうかと思っていたら彼がやってきた。

「さあ、これをはいて」

それは膝(ひざ)までありそうなゴムの長靴だった。彼自身も厚手のコートに長靴といういでたちである。

「ベトナムへは?」

「いったよ」

「いい写真が撮(と)れましたか」

「ぼくはベトナムで撮った戦争の写真を一枚も公表しなかった」

「どうして?」

と、私がきくと、しばらく黙っていたが、やがて恥ずかしそうにこう言った。

「だって、どの写真も美しく撮れ過ぎていたから。わたしが撮ると、すべてが美しくなってしまう」

美しい戦争なんて、と、彼は独(ひと)り言のように言った。

「そこのところをもっと話してください」

と、私はかたことの英語で言った。残念なことに私は小学生程度の会話しかできなかったのだ。

それに対して、彼は黙って首を振っただけだった。アヴェドンが撮ると、すべてが映像的に美しい世界になってしまう。それは彼の不幸というべきかもしれない、と私は思った。

ヴォーグの表紙を手がけたアヴェドンの不幸、という感想がふと心に浮んだ雪の日だった。

***

リチャード・アヴェドン

米国ニューヨーク市生まれ。コロンビア大学中退後、商船隊の写真班を経て高級女性衣料店の撮影部に所属。ファッション雑誌「ハーパーズ・バザー」のアートディレクターに認められ、1944年、同誌デビュー。「ヴォーグ」「ライフ」でも活躍。写真の可能性を芸術の域にまで高めた。