「ロシア皇太子襲撃事件」の後に京都市民が見せた“驚きのおもてなし” 明治から今に通じる伝統からひも解く「歴史的エピソード」

平安の昔からインバウンドでにぎわう今日まであまたの人々を迎え、もてなしてきた京都。海外からの賓客も数知れず、中でも有名なのは明治に来日し、滋賀の大津で襲撃されたロシア帝国皇太子ニコライだろう。ケガを負って京都に移送された彼を京の街はどのように迎えたのか。

速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…

速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル

速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」

人気小説家・澤田瞳子さんのエッセイ集『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』から、その一部を編集してご紹介しよう。

***

2020年から始まった新型コロナ禍は、多くの産業にストップをかけた。ただ少なくとも京都の宿泊産業に関しては、コロナ禍の最中もじりじりと施設数・部屋数を増やし続けていたというから驚きだ。実際、街中を歩けば、ちょっとした小路にすらペンシル型のホテルが建ち、朝夕はキャリーケースを曳いた観光客が忙しく行き交っている。もっともそういったホテルはレストランも宴会場も備え付けられていないため、京都市民の日常生活とは縁遠い施設となっているのだが。

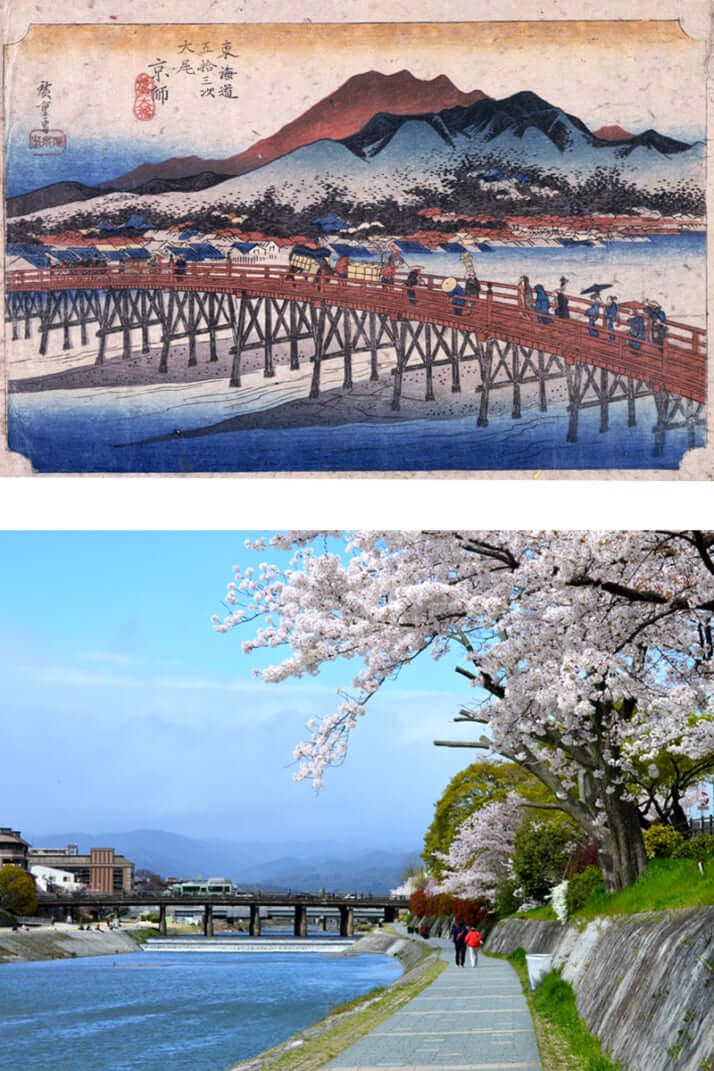

京都は長年、日本の首都として機能し、江戸に幕府が開かれた後も、天皇の暮らす特別な地で在り続けた。それだけに京都の市中には古くから宿泊施設が軒を連ねていたが、ことに近世、東海道が整備され、各地に宿場が置かれると、東海道西の起点である京都・三条大橋近辺には多くの旅籠(はたご)が建ち並んだ。

江戸時代後期の戯作者・十返舎一九は「東海道中膝栗毛」の中で、江戸から西へと旅をした弥次郎兵衛と喜多八を三条界隈に泊まらせようとし、「編笠屋」なる旅館を登場させている。

ところで儒学者・本草学者として知られる貝原益軒(かいばらえきけん)が書いた「京城勝覧(けいじょうしょうらん)」を筆頭に、江戸時代には京都の名所図会(めいしょずえ)――つまり一種のガイドブックが、多く刊行された。これらの中には三条大橋を起点として名所を案内しているものが大変多い。益軒は福岡藩の藩士だったが、藩命を受けて京に6年間遊学し、帰国後も事あるごとに京都に出かけた事情通。「京城勝覧」は三条大橋から始まる日帰り観光コースが17例記された実用的な旅行案内で、改訂の過程では三条から各地名所までの距離一覧も書き加えられている。それだけ三条から観光に出かける人が多かったわけだ。

江戸・大坂・京都の風俗を比較・紹介した幕末の書物「守貞漫稿(もりさだまんこう)」によれば、三条界隈の宿屋の中でも、ことに「茶久」なる宿屋は格が高く、「江坂の豪富等を宿すを専(もっぱ)らとし、人品不良の者は泊めず(江戸・大坂の金持ちが多く泊まり、身形〈みなり〉・人柄が怪しい者は泊まれなかった)」という。今日のホテルでもカプセルホテルからシティホテルまでさまざまな種類があるように、近世京都の宿にもランクがあったらしい。

明治から大正にかけて京都を4度訪れた夏目漱石は、三条大橋西の「萬屋」やそこから北に200メートルほど上がった「北大嘉(きたのたいが)」に宿泊している。また漱石の死から5年後、己の生き方に迷走していた宮沢賢治は、父・政次郎とともに関西方面を旅する。この時、父子は萬屋近くの宿屋「布袋屋」に泊まっている。これらの施設はいずれも現存していないが、史料を調べると、「布袋屋」だけでも様々な人物が出入りしていたことが分かって面白い。たとえば大正2年(1913)には、後に帝国美術院院長となる洋画家・黒田清輝が、布袋屋に宿泊中の知人を訪ねた旨が、清輝自身の日記に記されている。清輝はこの時、東山・高台寺近くの知人の別荘に滞在しており、昼間は布袋屋と目と鼻の先の「京都ホテル」で昼食を取っている。

この京都ホテルは現在も河原町御池交差点北東で、ホテルオークラ京都として営業を続けるホテルの前身。元々は明治21年(1888)に「京都常盤」という名で旅館を開業した神戸の富豪が、翌年、そのすぐ近くに新設したホテルが始まりだ。これは京都初の本格的西洋式ホテルで、直後は常盤ホテルとも呼ばれていたという。

襲撃されたニコライを見舞いに明治天皇、伊藤博文も駆けつけた

明治24年、23歳のロシア帝国皇太子・ニコライは、父帝の名代としてシベリア鉄道起工式に参列する途中で日本に立ち寄り、5月9日からこの京都ホテルに滞在した。三条大橋の宿を起点に観光に出かけた江戸時代の旅行者ではないが、ニコライ一行も翌日から京都市内各地を巡り、11日には滋賀県大津に日帰り旅行を行った。だが琵琶湖を見物して、いざ帰路に就こうとしたその時、護衛に当たっていた巡査・津田三蔵が腰に帯びていたサーベルでニコライに斬りかかり、頭部に約9センチの怪我を負わせる。いわゆる大津事件だ。

大国ロシアの皇子が襲撃される一大事に、伊藤博文を始めとする政府首脳、更には明治天皇自らが京都ホテルに駆けつけてニコライを見舞った。また当時の新聞によれば、この時、市民たちは負傷した国賓をどうにか慰めようと、花や菓子の類を続々とホテルに運び込み、周辺は大混雑となったという。

京都では毎年5月15日、上賀茂神社・下鴨神社の祭礼にして京都三大祭の一つ、葵祭が行われる。だがこの年の葵祭はニコライの負傷を受け、ひと月延期となった。

一方で、実はニコライが京都ホテルに入った5月9日の夜には、市内を取り囲む山々で、本来、8月にしか行われぬ五山の送り火が彼の入洛歓迎のあかしとして焚かれている。

京都の代表的な年中行事が二つも時期外れに行われては、それらの見物を考えていた旅行客はさぞ混乱したのではなかろうか。となると彼らを受け入れるはずだった京都ホテルの面々もまた対応に追われたに違いない。その様はきっと、紅葉のピークが例年と異なってしまった年の旅行業界の方々の苦労と似通ったところがあるのでは――とつい想像してしまう。