【魂となり逢える日まで】シリーズ「東日本大震災」遺族の終わらぬ旅(5)

2012年10月初めに話は戻る。

石巻市門脇町の西光寺で、女性たちがテーブルに持ち寄った手書きやパソコン入力の文章に見入っていた。このシリーズで紹介してきた鈴木由美子さん(50)、青木恭子さん(60)ら、津波でわが子を亡くした地元の女性4人。毎月市内で催される遺族の集い「つむぎの会」の世話人、田中幸子さん(70)=仙台の自死遺族の会「藍の会」代表。本シリーズ(3)参照=が呼びかけた文集作りの原稿だった。

その少し前、全国の自死遺族が手記を寄せ合って『会いたい 自死で逝った愛しいあなたへ』(明石書店)という本を刊行したことから、「同じ母親として声を伝えることは大事」と鈴木さんらに勧めてくれた。

「つむぎの会」は宮城県の気仙沼、仙台、岩沼各市でも開かれており、それらの参加者たちが合同で10月下旬、「遺族による震災フォーラム」という公開の催しを仙台で催す企画を進めていた。由美子さんらは「その機会に、会場を訪れる人たちに私たちの文集を配ろう。無理をせず、書けるという人が書いてみればいい」という目標を立てた。しかし、胸の思いを文章に変えるのはつらい作業だ。自らの苛酷な体験、深い喪失と向き合わねばならなかった。

〈こんなにも 悲しく 苦しいのは 我が子を愛するが故 自分の悲しみ 苦しみは なんとでも受け入れる 耐えがたいのは 我が子の苦しみ〉

〈世の中の誰があきらめても、私はあの子たちの母でババで……。だから、どこまでもあきらめることはできません。あんなに幸せで、かわいくて、愛おしくて……。この平和な日本でこんな悲劇が起きるなんて……。こんな夢は早く覚めてほしいと思う〉

〈あの日から1年5カ月になりますね。月日を追う毎に募る悲しさ、淋しさ。時々、姿は見えないけれど、耳元で何気ない話をしてくれる気がします。私の心の中でいつも由香さんと話をしていますが、淋しくてたまりません。逢いたいです〉

〈夢でもいいから逢いたいと願っているのに 目が覚めると、逢いたさは募るばかり。 逢いたくて……逢いたくて……もう現実の世界では逢えないという事を 受け止めると壊れそうになる。気が狂いそうだ。苦しいよ……。心が痛いよ……〉

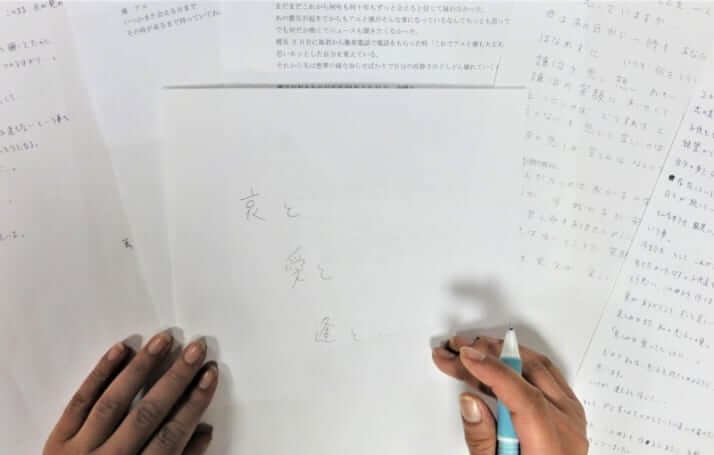

小さな冊子のどのページにも、心から血を吐くような母の言葉があふれた。まとめ役になった由美子さんがその時、筆者の前で原稿用紙に書き出したタイトルは、『哀(あい)と愛と逢(あい)と……』だった。

心引き裂かれる日常

由美子さんは、仲間と話し合って決めたタイトルの意味を、前書きにこう記した。

〈生きたかったはずの子どもたちを何かの形で生かしたい、生きていた証を残したい。そう思い、この冊子を作りました。

愛があるからこそ、ずっと哀しい……。哀しいということは、ずっと愛してる。哀しみもまた私の息子への愛。

『哀しさは愛しさとともに……』

だから私は、息子を抱きしめるように、愛しい哀しみを抱きしめていこうと思います。

いつか、逢えると信じて。

そして、同じ哀しみを抱えている人たちにも届けたい。『一人じゃないよ』と……〉

由美子さんは2011年3月11日、津波から避難途中に三男秀和さん=当時(12)=を亡くした。逢いたい、しかし、現実では逢えない。いっそのこと死にたい――。何度味わったか分からぬ葛藤だった。その狂おしいほどの哀しみは、わが子への愛ゆえだ。哀しみが尽きぬのは、母の愛が尽きることがないゆえだ。その哀しみの中に、秀和さんはいつも共に生きている。わが子を日々愛おしみながら、その思いに導かれながら精いっぱいに生きて、いずれ命を終える日、わが子に迎えられ、また逢える。だからこそ、『哀と愛と逢と……』。

「『笑っていないと、亡くなった人が喜ばないよ』とよく言われた。時間がたてば、気持ちが軽くなったり忘れられたりする、と思っているんだろうか。誰にそう聞いたの、息子に聞いてきたの、と言いたくなる」

と、由美子さんはいまも語る。

気が重くなるのが買い物だという。久しぶりに行き合った人から「元気そうで良かった」と声を掛けられると、顔で笑いながら「どんな思いで生きているのか、どうせ分からない」と思い、悔しさが湧くという。相手に悪気はないのだけれど、遺族の心を傷つける「地雷」のような言葉は日常の至るところに現れる。

「あなたが幸せにならないと、秀くんが喜ばないよ」と言われたこともある。「震災前の幸せはもう戻ってこない。絶対に来ない。もし、そう誰かにはっきり言えて、『そうだよね』と返してもらったなら、その方がまだ、分かってもらえていると思える」

つらいことは忘れよう、いつまでも悲しんでいないで――と言われることは、愛情を否定され、生きる意味を否定されるのと同じなのだという。

『哀と愛と逢と……』では、別の遺族も、震災を過去のものとしてゆく周囲の現実に心が引き裂かれるような日常をつづった。

〈町の復興が一歩前進し、周りが動き出した中で、今度は、お母さんはなかなか先行きを見い出す事が出来ず、『くやしさ』『悲しさ』だけが残り、由香さんへの思いが深くなるばかり〉

裏切られた深い傷

遺族たちが初めて声を発した文集に、「私は書けません」と文字を残さなかった仲間もいる。仮名で「よしえさん」とさせていただく。

その日に筆者も耳にした、あまりに酷い出来事の傷は現在も癒えない。書きとどめておくため、8年後にあえて再び語ってもらった。

「職場でも、家族のことやあの日の話題に入るのを避けてきたので、不思議がられていると思う」

よしえさんは、石巻近郊の4人家族の妻であり母だった。8年前の3月11日、津波から避難途中に夫と小学生、幼稚園に入園予定の兄弟を亡くした。

「私だけが助かったことを、なぜ? と聞かれるのも、軽い気持ちで『かわいそう』とみられるのも嫌だった。だから、自己防衛をしてきたのかもしれない」

津波から間もない4月初めの朝。次男が入るはずだった幼稚園での入園式を遠目に見ていた。

「代わりに私しか行けなくなった。行ってあげなくては」

という気持ちだったという。そこに報道陣が訪れて、テレビのカメラがいっぱいあったと、よしえさんは記憶している。

突然、そのうちの1人から「お話を聞かせてください」と頼まれた。嫌だったが、「顔も名前も出さないなら」と約束させ、何度も確認しながら、気持ちを話したという。ところが次の日、役所の相談窓口に行った時、「テレビに出ていた人ですよね」と言われた。地元局の朝の情報番組だったそうだ。親戚、いとこから「見たよ」と電話があり、街で見ず知らずの人からも声を掛けられた。ちょっと見せただけの、次男の形見の写真まで放送で流されていたという。「絶対に写さないで、と念押ししたのに。いつの間に撮っていたのか」

よしえさんは振り返る。

「夫が見つかり、子ども2人までが……。ご飯を作り、世話をしていた家族がもういないと分かった時、毎日の意味が突然なくなり、自分の存在の意味もなくなった」

そんな状況にあった時、一方的な取材に巻き込まれ、その上に裏切られたショックは計り知れなかった。「黙ってちゃだめだ」と知人から背中を押されて地元テレビ局に電話をすると、会ったのが九州から応援に来たテレビ局のクルーと分かって、気力を振り絞って抗議の電話を入れた。当人と思われる男性は、「取材を受けてくれたのはOKのことだと思った。申し訳ありません、申し訳ありません」と言い訳を繰り返すばかり。あの時の約束など忘れたかのようで、話にもならなかった。

「取り返しがつかず、何も取り戻せず、絶対に許せなかった」

取材に現れる人たちへの恐怖感は、いまも続いているという。

負けない、強く生きよう

由美子さんもまた、メディアの闇に潜む住民からの思わぬ中傷にさらされた。

津波で被災した仕事先の飲食店が2011年4月末から営業を再開し、懸命に実生活に戻ろうとしていたころ、知り合いのつてをたどって依頼してきた東京のテレビ局の取材を受けた。朝の情報番組だった。心を決めて顔と名前を出し、わが子を失った母親のありのままの思いを被災地から語った。それからしばらく後のことだ。田中さんが7月末に石巻で始めた「つむぎの会」に通い始めたある日、スマホの検索で偶然、自分の名がネット上にあるのを見た。

先のニュース番組への感想を、匿名のユーザーたちが面白おかしく書きこんでいた。その中で容姿や年齢が揶揄され、「お前がそんな母親だから子どもが死んだ」との書き込みがあったという。激しい衝撃を受けて、「被災地、被災者のことを想像もしようとしない人たちから、なぜ、こんなに傷つけられるのか」と悲しさがこみ上げたが、打ち明けた身近な人からは「そんなもの見ちゃだめ」「トイレの落書きのようなもの、信じるな」と言われた。

「それから私は、どこの誰とも分からない『名無し』にも負けていられない――と、だんだん強くなった。もう中途半端な気持ちじゃなく、話す時は、信念をもって思いを伝えることに決めた」

強くなろうとする心を支えるのは、「私は秀和の母親として、いつか逢う日まで胸を張って生きよう」という覚悟であり、それから、つむぎの会で出会った「戦友」のような遺族の母親たちの存在だったという。

「私が生きていて苦しいと思う同じ瞬間、秀和はもっと怖くて苦しい思いをした。(亡くなった)あの子たちは、つらい、くるしい、悲しい、助けてほしい、と自分の口で伝えることすらできなかった。それを思ったら、自分が苦しいなんて言っていられない。苦しくても当たり前だから、同じ思いを分かち合える仲間と出会えた。苦しさを逃れようなんて思わない。そこからなんです、力が出るのは。理不尽なことから仲間を守ろうという力も」

当事者の母親しか集いに入れない「つむぎの会」と違い、由美子さんらが2012年2月から親、きょうだいらを失った遺族にも扉を広げ、西光寺で月命日の毎11日に自主運営する祈りと講話と語り合いの「蓮の会」には、樋口伸生副住職(56)の仲間である浄土宗の若手僧侶たちも各地から交流に訪れる。大震災の慰霊の日が近づくと、マスコミの取材者たちもさまざまなつてを頼って取材に来る。事前連絡のないメディアもある。蓮の会の代表を担う由美子さんは、表に出て話さざるを得ない立場だ。「遺族同士の分ちあいの時間を割かれたくない」ので拒みたいのが本心だが、歳月を経ても癒えぬ遺族の思い、表面的な「復興」のニュースからは見えない被災地の傷をありのまま知ってほしいという希望もある。

2013年の3月11日に先立つ蓮の会に、5人ほどの取材者があったと由美子さんは記憶する。遺族が一緒に念仏を唱えるおつとめの時間、茶話会の時間を終えてから、支障はないという人に限って取材を、来訪者にお願いした。先に紹介したよしえさんのように「絶対に受け入れられない」仲間は、嵐が過ぎるのを待つように黙していた。

4月になって、仙台のお寺が催す遺族のための法話の会に行った時、遠方からファックスで送られてきたという新聞のコピーをもらった。そこで初めて、あの日来た記者の1人が書いたと知り、「首にナイフを当てた」という思いもしない文字を見た。由美子さんはその後、仲間の遺族から「取材された時、自殺するためにロープなど用意したりしますか、と記者から聞かれた」という話をされた。「心境を問われて、(亡くなった)娘のところに行きたい、毎日死にたい気持ちになる、と話した」つもりだったのに、なぜか自死と結び付けるような質問をされたそうだ。ナイフなどという言葉も言っていない。取材者からは何の連絡もなかった。

寄り添うって何か

遺族を傷つけるものは、人の何気ない言葉、心を欠いた報道ばかりでなく、一番安全であるはずの家でテレビを見ている時でさえ、不意にやってくる。

「ある災害の現場で警察官が亡くなったというニュースを見て、『年に何人か殉職者が出る』という言葉が流れた瞬間、手にしていた物をがたがたと落として、吐いてしまった」

最近の取材に由美子さんが語った。8年前の震災発生時に出動中、北上川をさかのぼった津波で亡くなった青木恭子さんの長男、警察官だった謙治さん=当時(31)。シリーズ(4)参照=のことが不意に重なった。

蓮の会の仲間たちも、たとえばドラマで誰かが水に溺れる場面や、芸能人を水槽に落として面白がるバラエティーに出くわしても、あの3月11日がよみがえると口をそろえる。

「春が嫌い」と話すのは、よしえさんだ。

「暖かくなってくると、におってくる。海のにおい、土のにおい、津波のにおいも。肌に感じる気温も、自分をあの日に戻してしまう」

「これがまだ東北で、あっちの方だから良かったけど、これがもっと首都圏に近かったりすると莫大な、甚大な被害があったと思っている」

2017年4月25日、当時の今村雅弘復興大臣が派閥パーティーで放った暴言を忘れ去った人は東北におるまい。筆者も、福島から岩手まで取材先のあちこちで被災者の怒りの声を聴いた。被災地と永田町、霞が関との間の距離の絶望的な遠さ、ネクタイと背広で日帰り視察をする大臣らの軽さ、自らの発言が当事者にどう届くのかを想像もできぬ貧困さ。蓮の会の母親たちには、そればかりではない、あまりに残酷な言葉となって突き刺さった。

「“まだよかった、亡くなったのがあなたの子で、うちの子じゃなくて”――。そんなことを言われたような気がした」

由美子さんはこう語り、よしえさんは、

「あれは悔しかった、何日も引きずった。人の命を侮辱されたようで」

恭子さんは、

「日ごろ(被災地に)寄り添うと言っていて、何も分かっていなかった」

と口にした。

「寄り添う」――。

震災直後から被災地への応援で広まった言葉だが、当時、被災地で会った多くの遺族から「テレビで流れるたびにつらかった」と聞いたのが、当時の公共CM。父親、母親らしい大人と男の子、女の子が後ろ姿で手をつないだり、抱き上げられたりする映像が「だいじょうぶだよ」「ずっといっしょだよ」などの言葉のテロップとともに、繰り返し流された。

寄り添うこと、家族の絆の大切さをイメージで伝えた内容だったが、

「そう言われても、家族の命は取り戻せない。それを何度も何度も再確認させられるようだった」

と、蓮の会の母親たちも漏らした。

「寄り添う」って、何なのだろう?(この項つづく)