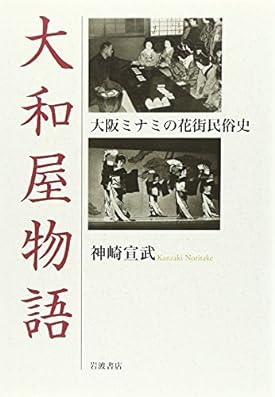

お茶屋文化とは何だったのか/『大和屋物語――大阪ミナミの花街民俗史』

刈り取った後の稲田に散乱する落ち穂。民俗学を志すほどの者は、落ち穂ひろいをしてゆかねばならない、と著者は「あとがき」で述べる。かつてにぎわいと格式を誇り、日本のもてなし文化の最高の純度を示した大阪ミナミ(南地(なんち))の大茶屋、東京でいう高級料亭。時代の流れにはあらがえず、徐々に退場を余儀なくされたその姿を文化的な落ち穂ととらえるなら、民俗学が考察の対象に取り上げるのも大いに納得がゆく。

大阪ミナミの宗右衛門町にあった大和屋は、平成十五年に看板をおろす。大茶屋とは一般の料理茶屋がお茶屋と呼ばれるのに対し、とりわけ格式の高い店を指す。戦前までの宗右衛門町には富田屋、伊丹幸、紀の庄などの大茶屋が並んでいたが、いずれも早々と姿を消し、大和屋が平成まで営業を続けてきたこと自体が一つの驚きだったらしい。本書は女将・阪口純久(きく)への聞き書きを軸に構成される。大和屋そのものの歴史と、大阪ミナミの花街(料理茶屋街)全体の民俗史だ。

大茶屋の宴席を、「一つの神事」ととらえる著者の視点が、まず民俗学者らしい。玄関先にはたいてい小さな行灯がともり、打ち水が施されている。この水と明かりこそ、それよりも奥を外の日常空間から区切る「結界」であり、座敷が隅々まで塵一つないよう掃き清められているのも、まさにそこが祭りの場、清浄な神域であるからにほかならない。

さて、いよいよ宴席の始まりである。最初の一杯。「乾杯!」などの唱和は大和屋ではなされない。引盃、あるいは石物(磁器の杯)で日本酒、と決まっていた。いずれも平盃だ。せいぜい両手で目の高さに捧げるくらいで、片手で高々と掲げることはできない。一口で飲むのも不作法。これは要するに、神からの下がり物を皆がうやうやしくいただく直会(なおらい)の姿であり、基調は神への感謝。乾杯は野暮な軍人らが洋酒をカップで飲むようになって以来の新式というが、その乾杯にしてなお挨拶に「~を祈念して」と神を連想する言葉が多いことに、日本での酒席の性格が表れているという。

大茶屋・大和屋は純久の父・祐三郎(すけさぶろう)が伯母から芸妓置屋を継ぎ(明治四十二年)、翌年、大和屋芸妓養成所を創設(後に芸妓学校)、あわせて芸妓たちの働き先確保のためもあって自分の置屋をお茶屋にしたことに始まる。地唄舞で有名な武原はんは二期生だが、芸妓学校は大和屋よりも早く昭和四十八年、四十八期生を最後に幕を閉じている。芸妓志望者が激減していた。

新年始業式と舞初め、十日戎と宝恵駕(ほえかご)、節分のお化け、住吉の御田植、歌舞練場のあしべ踊り……いずれも芸妓たちが主役の大阪ミナミの季節の祭り。哀惜の中に語られるだけなのが、寂しい。